Idioma original: inglés

Título original: The Souls of Black Folk

Traducción: Héctor Arnau

Año de publicación: 1903

Valoración: entre recomendable y muy recomendable

domingo, 15 de noviembre de 2020

W.E.B. Du Bois: Las almas del pueblo negro

sábado, 14 de noviembre de 2020

Jane Smiley: Un amor cualquiera

Título original: Ordinary Love and Good Will

Año de publicación: 1989 (2020 en español)

Traducción: Francisco González López

Valoración: entre recomendable y está bien

He de reconocer que he habido de consultar la fecha de publicación original de esta novela para cuadrar un poco la oportunidad de su recuperación dentro del exigente catálogo de Sexto Piso y me ha costado un poco justificar esa decisión, y quizás sea oportuno aclarar al lector que esta novela se publicó hace treinta años y que está más cerca de Richard Ford que de Jonathan Franzen, más cerca de Joyce Carol Oates que de Margaret Atwood y que su impacto seguramente obedezca a que obras posteriores de la autora obtuvieron alguno de esos prestigiosos premios literarios de los que nos hacen sentir curiosidad.

No malentendáis mi relativo escepticismo: solamente me sorprende que, dentro de la lógica y deseable variedad, esta novela encuentre su ubicación al lado de Barth, Gaddis o Barthelme, ya que se trata de una narración comprensible, sosegada, literariamente dentro de los cánones de la convencionalidad. Un amor cualquiera es una historia comprimida en unos pocos días en los que Rachel, mujer divorciada, cinco hijos, reúne a sus hijos en un pequeño evento familiar: dos de sus hijos, gemelos, van a volver a reunirse cuando uno de ellos vuelve de una prolongada estancia en la India, que le ha cambiado sustancialmente su perspectiva del mundo, y alguno de los otros hermanos va a acudir a la casa de la madre en una reunión que, desde una situación casual, evolucionará en una serie de confesiones sobre las causas de los acontecimientos que precipitaron el divorcio y dinamitaron esa idílica y americana existencia, la de un matrimonio en el que el éxito profesional (Nat, el marido, es un reputado investigador médico) y la vida plácida no es suficiente para actuar de pegamento. Nat se fue con sus cinco hijos a Inglaterra y, enzarzados en las clásicas guerras propias de estas situaciones, los niños han pasado prácticamente toda la infancia sin ver a su madre, sin tener muy claro qué hechos incidieron en esa separación.

Y hasta ese punto puede explicarse la novela, aunque no se trate de un misterio que, de ser desvelado, estropee la novela, sí que son hechos que hoy vemos con una mirada diferente a la de 1989, y, rozando el espoileo, diré que mucho mejor que así sea y que esas tres décadas provoquen en el lector un cierto escepticismo. No es que Smiley no transmita a la perfección esa personalidad de la mujer que se ha visto obligada a reengancharse con su familia. No es que la escritura no sea eficaz, ajustada a la condición de novela corta y de entorno íntimo. Es, simplemente, que no despega de ese ámbito un poco escueto y restringido y quizás hubiera esperado algo más.

viernes, 13 de noviembre de 2020

Ray Bradbury: La feria de las tinieblas

Título original: Something Wicked this Way Comes

Año de publicación: 1962

Traducción: Joaquín Valdivieso Navarro

Valoración: sin duda, recomendable

El pasado 23 de octubre me sumé a una iniciativa tuitera que consistía, sencillamente, en ponerse a leer esa misma noche y cuanta más gente a la vez mejor, esta novela de Ray Bradbury, La feria de las tinieblas, sin más razón que el que la acción de la misma comienza, justamente, la tarde-noche de un 23 de octubre, en una pequeña ciudad norteamericana, cuando dos chavales , de 13 años, amigos y vecinos, Will y Jim, reciben la visita de un curioso vendedor de pararrayos... Esa misma noche tormentosa, una feria de aire misterioso se establece a las afueras de la ciudad. Tal feria, dirigida por los inquietantes señores Cooger y Dark -a.k.a. El Hombre Ilustrado, por estar cubierto de tatuajes, no por saberse de memoria la Enciclopedia de D'Alambert- cuenta con toda una serie de "monstruos" o "extraños": el Hombre Esqueleto, la Bruja del Polvo, Cabeza de Alfiler, etc. además de con otras atracciones típicas, como el consabido Laberinto de Espejos o, sobre todo, un peculiar tiovivo que acaba por revelarse como el eje alrededor del que gira, y nunca mejor dicho, toda la trama... Por resumir ésta sin desvelar demasiado, diré que los chicos se enteran de cierto escabroso secreto relacionado con la feria, lo que les pone en grave peligro y acaban recurriendo al señor hathaway, padre de Will y conserje de la Biblioteca pública -comento esto porque ese lugar tiene cierta importancia en la historia y además creo que fue un bonito detalle y sin duda un guiño de Bradbury hacia su propia infancia y juventud lectora-; no contaré más, pero sí os aseguro que la novela está llena de momentos de suspense, y de imágenes de lo más sugestivas, de las que cuesta borrarse de la memoria...

No he frecuentado demasiado a Ray Bradbury y cuando comencé a leer esta novela recordé el motivo: el estilo de su prosa me resultaba excesivamente enfática, poética cuando no hacía falta y elusiva o elíptica cuando menos aún... o al menos así me lo pareció al comienzo del libro, cuando lo que se narran son hechos cotidianos, "normales" dentro de un orden; sin embargo, la sorpresa para mí ha sido que, cuando la trama del libro comenzaba a comenzaba a acelerar el ritmo, hasta llegar a ser trepidante y el trasfondo, completamente fantástico, este estilo, que yo había pensado que no serviría para contar semejante tipo de historias, funciona a las mil maravillas y no chirría las metáforas, símiles, hipérboles y demás recursos esdrújulos que despacha el autor con no poca generosidad. Ni tampoco el lirismo que hace presencia a lo largo de casi toda la narración... Ya digo, una sorpresa de lo más agradable, sin duda.

Aparte de ser una estupenda historia de aventuras juveniles y una refrescante variación en el género del terror (al menos, seguro que lo fue en su momento), se le puede encontrar algún otro significado a esta novela. Por supuesto, es una representación de la sempiterna lucha entre el bien y el mal o, más sutilmente, entre la firmeza en hacer lo correcto y la tentación de sucumbir a la debilidad, que quien más quien menos, todo el mundo sufre en su interior... Pero el verdadero tema de fondo, me parece a mí, es el tiempo y sus servidumbres; el transcurrir del tiempo que, por lento o por rápido, obsesiona a varios de los personajes de la novela -para empezar, el padre de Will, a quien, por insólito que nos pueda parecer ahora, aunque no lo fuera tanto en 1963, se le considera ya viejo a sus 54 años-; el avance inexorable de un enemigo, de una amenaza mayor y más cierta que cualquiera que se pueda esconder en la Feria de las Tinieblas.

Nota: Esta novela fue llevada al cine al menos en 1983 (creo que hay otra versión más reciente o se pretendía hacerla, al menos), con guion del propio Bradbury y del británico John Mortimer, quien, como curiosidad, se parecía bastante físicamente al escritor norteamericano, lo que supongo provocaría muchas chanzas y confusiones divertidas (o no, yo qué sé)... También es fácil rastrear la influencia de esta novela en otras películas como Big, El circo de los extraños (basado en una saga de libros de Darren Shan) o en algún episodio que otro de Expediente X.

Otros títulos de Ray Bradbury reseñados en Un Libro Al Día: Fahrenheit 451, Crónicas marcianas

jueves, 12 de noviembre de 2020

John Reed: México insurgente

Año de publicación: 1914

Traducción: Íñigo Jaúregui

Ilustraciones: Alberto Gamón

Valoración: Está muy bien

miércoles, 11 de noviembre de 2020

Colaboración. Libertad Córdoba: Espejos. Redes. Mapas

Año de publicación: 2020

Valoración: recomendable

Mapas enredados en el espejo

Libertad es pura fuerza.

Sus versos logran cruzar los caminos más inhóspitos de nuestros sentimientos.

Libertad es poeta y por eso, siguiendo a Heidegger, anda poéticamente sobre esta tierra en la que habitamos. Hace suyo este pedacito de mundo y declama que su “…silencio, reminiscencia /de dos pupilas que una vez /se hallaron hace siglos /es tu reflejo en esta fría calle” (p.25). Desde ese momento la poeta, ejerciendo su labor deicida, se vuelve espejo para que los lectores nos sintamos personajes guiados por sus palabras.

Calla, piensa, mírame.

Puede que sea tu espejo,

puede que sea tu límite.

(p. 33)

A Libertad la escuché recitar, por primera vez, un poema de su libro "Espejos. Redes. Mapas." el día de la escritora en la biblioteca pública de Málaga.

Desde hace varios años, para identificar a un buen poeta, uso una técnica súper arbitraria que llamo El núcleo del poema. El ejercicio consiste en buscar unos versos que contenga todo el poema en ellos; que se pueda eliminar el resto y el mensaje quede intacto. Cuando descubro esos versos me emociono porque tengo la certeza de haber hallado a un verdadero poeta.

Libertad estaba en el centro de las tres chicas y comenzó a leer un texto que me parecía banal hasta que escuché:

—“Tengo miedo de que no vuelvas /cada vez que te marchas”.

Para entonces no sabía que eran los versos finales del poema Perro soy, que no mujer. Sin embargo lo anoté en mi móvil, con su nombre, para buscarla en las redes sociales al llegar a casa. Instagram: Libertad Córdoba: @Libertad_sinmas. Vi que anunciaba un recital de poesía que tendría lugar en la tetería El Harén en el centro de Málaga. Y allí he comprado su libro. Una bellísima edición de la editorial Azimut llena de hermosas fotografías e ilustraciones que le dan al poemario otras rutas para transitar.

Caminé bajo la lluvia, ansioso como niño con juguete nuevo y me bastó abrir el libro para descubrir el mapa hacia las profundidades de un corazón.

Siempre he tenido miedo

de la tormenta y de los truenos,

del frío, del viento que silba

en el frágil cristal

de mi ventana

y de las inundaciones

que se provocan en mi casa.

(p.19)

Libertad se propone enredarnos con sus palabras.

Juega con nosotros a su antojo.

No sé si ella esté consciente de ello pues apenas la conozco.

Creo que, en el fondo, lo sabe. Me ha hecho leer su libro entero en una hora. Y me he desvelado y hasta he llorado, por dentro, con muchos de sus versos. Nos dice, sin circunloquios, que no sabemos mirar (p.29). Allí radica el problema. El espejo/poeta nos muestra nuestros defectos y se convierte en retrovisor y nos lleva al peligroso territorio del amor; quizás el más difícil de transitar y ella ha salido airosa. A veces siento que va a perder el poema; que me llena de palabras tan cotidianas que no pueden ser poesía, pero…

si solo pegas con el puño

no será un buen golpe.

Hay que hacerlo

con todo el cuerpo.

Lo importante, sobre todo,

es darlo en el momento justo

cuando la distancia

sea la adecuada.

—Lo mismo sucede

con los besos, ¿no?

(p.27)

Me encantaría creer que Libertad Córdoba no ha sufrido tanto en el amor como parece. Espero que sea solo una magnífica creadora de ficciones. Una artífice que por diversión fetichista de poeta va creando palabras “nostálgicogrisáceas” en medio de la “pánicotormenta”.

Nos alegra. Nos pone en pausa. Nos manda a callar y nos advierte que está “…cansada /y que se está infectando, /de nuevo, esta herida.” (p.55). Uno no puede evitar pensar que viene la descarga en contra del amor perdido, pero no. Libertad crea una oración para el amor aunque sabe que es guerra perdida y se despide, en silencio, como toda una dama.

Me voy porque me atraviesan

el pecho tus palabras

(p.66)

Y se crea su mapa hacia el refugio y confiesa que habita su soledad que, por ser espejismo, es la misma de todos los que la hemos acompañado en esta aventura donde, como ella, viajamos hacia el olvido en un Molly Malone de Málaga.

Firmado: Alfonso Matheus

martes, 10 de noviembre de 2020

Alfred Jarry: Gestas y opiniones del doctor Faustroll, patafísico

Valoración: Inclasificable

También de Alfred Jarry en ULAD: Ubú rey

lunes, 9 de noviembre de 2020

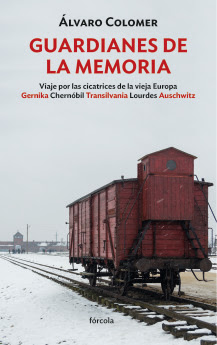

Álvaro Colomer: Guardianes de la memoria

Idioma original: español