sábado, 31 de diciembre de 2022

Pablo Katchadjian: Una oportunidad

viernes, 30 de diciembre de 2022

Ana Paula Maia: De cada quinientos un alma

Traducción: Mario Cámara

Año de publicación: 2021

Valoración: Recomendable

Esta es la tercera novela que leo de la brasileña Ana Paula Maia y creo que ya es suficiente para afirmar que estamos ante una narradora muy personal y con un universo completamente identificable. De hecho, las tres comparten atmósferas, escenarios y personajes un poco al estilo de autores como Onetti o Faulkner.

La primera frase de la novela (El fin del mundo está del otro lado de la puerta, pero todavía el no lo sabe) ya nos pone en situación. Algo similar al apocalipsis se cierne sobre la región en la que se mueven Edgar Wilson, Bronco Gil y Tomás, tres soldados contra la escasez y el aislamiento que conviven de una u otra manera con la muerte.

Nuevamente nos encontramos con personajes en situaciones limite: hombres que mueren, hombres que matan, hombres que contemplan cómo una epidemia acaba con los animales y se contagia a los humanos, hombres que descubren a mitad de la novela que, además de la propio epidemia, algo más turbio y oscuro sucede en la zona.

Por lo tanto, De cada quinientos un alma es una novela que podría ser una mezcla de misterio, distopia o ficción especulativa que trae a la cabeza a La carretera de McCarthy o La sequía de Ballard, solo por poner un par de ejemplos.

En cuanto al estilo, la prosa de Maia es seca y, hasta cierto punto, hostil, con una fuerte presencia de lo sensorial y cargada de frases breves que contribuyen a fortalecer la carga apocalíptica del texto. Y pese a que se trata de una novela en la que predominan atmósferas e imágenes, también se observa en ella una buena construcción y desarrollo de personajes.

Dicho esto, me gustaría ver cómo se maneja Maia en un registro diferente. Las tres novelas suyas que he leído están "cortadas por el mismo patrón" y creo que tiene capacidad como para salirse de ese mundo y llevarnos a otros territorios. A ver si se anima!

También de Ana Paula Maia en ULAD: De ganados y de hombres

jueves, 29 de diciembre de 2022

Mario Cuenca Sandoval: Lux

Año de publicación: 2021

Valoración: dispersa

Vamos a concluir que la situación política es inspiradora para bien y para mal. A grandes trazos: el planeta sale más o menos bien librado de una pandemia (eso nos pensábamos) y, entre el resurgimiento de ciertos movimientos extremistas, surge el conflicto en Ucrania y los miedos reaparecen.

Este último hecho, por cierto, es posterior a la publicación de esta novela. No sé si opinar que casi mejor. Porque este es un texto que va de más a menos. Organizado como si se tratara de un único original mecanografiado que se dirige a una única receptora, la historia arranca con una concreción bastante correcto. El autor del texto sufre el escarnio público a consecuencia de un hecho que se inicia como una casualidad. Su perro es agredido por otro perro, este perteneciente a un extranjero. Organiza una venganza y su vida queda condicionada cuando esta es descubierta. Ya tenemos a un profesor de Derecho que es pasto de la opinión pública y pierde su trabajo. Antes ha perdido a un hijo pequeño, víctima del COVID antes de que se iniciaran las vacunaciones. La evolución ideológica es de manual. Sintiéndose víctima de todo, se radicaliza y acepta la única ayuda que se le ofrece: el entorno de un partido político cuyo nombre tiene tres letras y acaba en X. Blanco y en botella. Ese es el pretexto de la novela; alertar del auge de la extrema derecha y cómo ésta aprovecha cualquier resquicio para predicar sus postulados. Llevar este proceso hasta un extremo quizás, perdonad que lo banalice, algo grotesco. Porque el partido de marras se alza con el poder tras unas elecciones y empieza a ejecutar pasos de un plan maestro, que incluirían procesos eugenésicos, fuerzas paramilitares e incluso su Noche de los Cristales Rotos.

Y aunque sea bueno avisar sobre esos peligros, creo que en este punto al autor la narración se le escapa de las manos. Con cierta insistencia por las citas en latín, la historia deja de tener un componente lineal y pasa a transformarse en un monólogo oscilando alrededor de lo mismo, y son casi doscientas páginas finales que se hacen eternas porque la premisa de la novela ya se ha planteado y desarrollado. En ese momento la narración amaga hacia direcciones demasiado dispares: a veces parece tomar tendencias gore y en otras ocasiones se concentra en puro devaneo ideológico sin decidirse a explotar nada a fondo. Surgen esbozos reivindicativos respecto al colectivo homosexual, al feminismo, al Big Data, a la tecnología presente en nuestra vida, incluso hay una alusión a la revisión de la memoria histórica, a los muertos en las cunetas. También tenemos un país con restricciones de libertades organizando un acontecimiento deportivo. El lector es consciente de que el autor quiere alertarnos de algo, cosa de agradecer, pero me temo que la necesidad de integrar una trama que lo justifique no ayuda sino lastra a sus finalidades. Y bueno es ponerle cara a los patanes que esperan a ponerse un uniforme para creerse alguien, y las intenciones son de lo más loable, pero su vehículo narrativo me ha resultado pesado, torpe e indigesto.

miércoles, 28 de diciembre de 2022

ULAD 5000 versión Deluxe (anecdotario)

Hace algunas semanas celebramos aquí mismo la publicación de nuestra entrada número 5.000 Desde entonces hemos recibido la felicitación de mucha gente, empezando, claro está, por quienes comentaron la efemérides en el propio blog y en nuestras redes sociales. Fuera de los focos recibimos también la enhorabuena y saludos de distinto carácter procedentes de gentes de la literatura (editores, autores, etc.), pero también de la crítica literaria, de los medios de comunicación, incluso de la política y, oh sorpresa, del mundo del deporte. A todos ellos agradecemos la atención y el interés que nos han prestado

La época navideña nos ha parecido un buen momento para terminar de recopilar y ordenar esta apreciable cantidad de mensajes, y ahora mismo tenemos el placer de compartir con los lectores algunos de ellos, los que por alguna razón nos han parecido más llamativos, En la mayoría de casos hemos pedido autorización para poder hacerlos público, pero hay que reconocer que no en todos:

Óscar López (Página 2): "Felicidades por vuestra permanente huida de la mediocridad, por la acertada combinación de autores estrella y nuevos talentos, por seguir sorprendiendo al lector cada semana."

Santiago Muñoz Machado: "Desde una institución centenaria como la RAE, un afectuoso saludo para estas nuevas formas de expresión del siglo XXI."

Risto Mejide: "Constancia, perseverancia e irreverencia no exentas de calidad. ¡Para mi sois un sí, chicos!"

Tongoy: "Parece que no os cansáis, eso está bien. Seguid con vuestro buenrollismo beatífico, a ver si llegáis a 10.000 o a 50.000, y algún director de suplemento cultural os pone una columnita semanal. Vuestra vocación es la de estómagos agradecidos, vais por buen camino. Yo sigo por el mío."

Alberto Olmos: "No me gusta la literatura española publicada en 2022, no me gusta la crítica literaria predominante y no me gustan los blogs, pero vuestras reseñas son una referencia (aunque no tanto como mis afiladas columnas)."

Michel Houellebecq: "La poca esperanza de salvaguardar la cultura occidental está en manos de personas como vosotros, aldea gala frente a la multiculturalidad uniformadora."

Carles Francino: "Una gente estupenda. Tuvieron la gran deferencia de venir a La Ventana y, sin duda, esa entrevista será el toque de calidad que servirá para proporcionarnos el próximo premio Ondas. Se lo dedicamos desde ya a Un Libro Al Día."

Arturo Pérez-Reverte: "Espléndido blog, sin las mariconadas ni blandenguerías de esos 'wokes' y ofendiditos que avergüenzan a esta pobre España, hijos ingratos de una madre resignada, pero siempre digna."

Benjamín Prado: "Mira que le dije a Francino que no os llamara, que le ibais a robar el programa... (bueno, vale, a mí)."

La Sexta: "Gracias por vuestra eterna inspiración."

Rosalía: "Una motomami siempre lee Un Libro al Día pa que parezca que se lo ha leído tó."

Telecinco: "¿Un "qué" al día?"

Lucía Etxebarria: "Un Libro al Día es un gran blog, pero porque plagia mi propio blog, 'Con Lucía, un libro cada día'. Es cierto que el blog no he llegado a hacerlo, pero la idea era mía."

Paulo Coelho: "Felicitaciones y bienvenidos seáis, uladianos, si es que en estos años habéis conseguido aproximaros a la Vida Pura. Mirad en vuestro corazón y tal vez veáis alguna mancha, alguna pequeña injusticia cometida contra el inocente (y no voy a personalizar, no). No debéis temer. Si el Camino es recto, aunque no lo creáis, veréis enseguida la Luz, el daño será perdonado y volveréis a estar en comunión con Todas las Cosas."

Mariano Rajoy: "Un libro al día son 365 (o 366) libros al año, lo cual no es una cosa menor. Ni mayor. Después de un día viene otro día. Con una noche por medio, dirán algunos. Y es verdad. Por tanto, felicidades a ULAD por las más de 5000 reseñas y los más de 5000 días y 5000 noches."

Irene Montero: "He abierto expediente informativo para determinar si en ese blog se respeta la paridad de libros escritos por mujeres (que creo que no), si se presta suficiente atención a las personas del colectivo LGTBIQ+ y especialmente a las personas trans, y para tener constancia de si la proporción de reseñistes es también paritaria, lo que sospechamos que tampoco. Tomen nota y vayan corrigiendo sus micromachismos porque lo exigiremos con toda firmeza."

Benjamín Prado: "¿Sabéis el chiste aquél de la enfermera y el loro?"

Haruki Murakami: "Cuando vuelvo cada día de correr, después de una relajante sauna finlandesa y un exquisito té verde, me gusta sentarme a leer la reseña de Un Libro Al Día, mientras oigo algún disco de suave y melancólico jazz. Me resultan encantadoramente ingenuos, sobre todo porque se empeñan en reseñar los libros de Ryūnosuke pensando que son míos y siempre le ponen una buena valoración."

Santiago Abascal: "Esta gente no parecen muy buenos españoles y, sobre todo, les gustan demasiado los libros, pero, al menos, seguro que son de los que madrugan, aunque sólo sea para llegar a tiempo con sus reseñas."

Elon Musk: "Cuánto me pagaríais por la marca azul?"

Felipe VI: "Todos los españoles merecen una buena reseña. Los Borbones, una mejor."

Donald Trump: "Creo que sois buenos muchachos, pero a mí no me engañáis... ¿Cinco mil entradas? ¿Quién se va a creer que existen cinco mil libros diferentes? De todas maneras, me han dicho que no estáis en Truth Social, eso sí que no puede ser. ¡Venga, venid para acá, será salvaje!"

Vladimir Putin: "El bombardeo de Kharkov de la 00:00 horas y la reseña de Un Libro Al Día de las 12:00 son las dos constantes que marcan mi férrea rutina diaria. Bueno, y el paseo a media tarde con el torso desnudo sobre mi fiero oso Anatol, pero eso lo hago mas por él que por mí."

Samuel Beckett: "Lo leíste. Lo reseñaste. Da igual. Vuelve a leerlo. Reseña otra vez. Reseña mejor."

Don Quijote: "Ah, hideputas, y cómo reseñades. Ríndovos pleitesía por tan tremenda fazaña. Desde Merlino el Reseñador no se veía tamaña labor y tan gratamente desenvolvida. ¡Albricias!"

Leo Messi: "¿Qué leés, bobo? ¿Qué leés, bobo? ¡Andá a leer las reseñas de Un libro al día, bobo! ¡Andá a leerlas!"

Benjamín Prado: "¡Hablando de argentinos! ¿Os acordáis de la frase de Cortázar?"

Plataforma de Escritores Afectados por las Malas Reseñas: "Aficionaduchos" , "No tenéis ni idea", "No habéis entendido mi obra", "Vais de algo"... (extraídas al azar entre seis folios de dedicatorias y tres de amenazas)"

martes, 27 de diciembre de 2022

2x1: La brigada de Anne Capestan y Aviso de muerte de Sophie Hénaff

Título original: Poulets grillés

Año de publicación: 2015

Traducción: María Teresa Gallego Urrutia y Amaya García Gallego

Valoración: está bien

Título original: Rester groupés

Año de publicación: 2016

Traducción: María Teresa Gallego Urrutia y Amaya García Gallego

Valoración: sigue estando bien

Anne Capestan es una brillante comisaria de la policía judicial francesa cuya carrera, debido a haber sido, durante una investigación, demasiado ligera con el gatillo, queda pendiente de un hilo. No obstante, es rehabilitada -oficialmente, al menos- e incluso su jefe y protector, Buron, la pone al mando de una nueva brigada... lo que en realidad es un destierro encubierto, pues allí van a parar todos los polis que, por una u otra razón, han caído en desgracia y nadie quiere en sus equipos -de ahí el título original francés Poulets grillés, que en argot significa "polis quemados"-: gafes, ludópatas, dipsómanos, sonados, chivatos la prensa, etc. O también (y esto tiene su coña, supongo), la glamurosa capitana Rosiére, que ha ganado una fortuna escribiendo novelas y guiones de series policíacas... demasiado críticas con sus superiores de la jerarquía policial.

La nueva brigada, sin nombre, no tiene tampoco ninguna misión concreta, así que se dedican a desenterrar viejos casos sin resolver, aunque sólo sea por matar el tiempo, como el de un marino aparecido veinte años atrás en las aguas del Sena, muerto a balazos o el de una anciana estrangulada durante un robo en su domicilio. Pese a su carácter heteróclito y un tanto caótico hará todo lo posible, haciendo de la necesidad virtud, para resolver los casos y dejar de paso con un palmo de narices a los mandos policiales que les habian tirado a esa poubelle profesional -y no tan metafórica, en realidad-...

En el segundo libro de la saga (y último de los publicados en España, de momento) la brigada es encargada de investigar de forma "paralela", el asesinato de un ex-jefe de la poli, que además tenía ciertos vínculos estrechos con Capestan. Como detalle aún más perturbador, el asesino cambió la placa de la calle de Montparnasse donde se cometió el crimen por otra en la que se anunciaba éste -de ahí el título de la novela en español-, lo que les llevará a relacionar la investigación con otros casos en otros lugares de Francia y a descubrir imprevistos secretos del pasado... pero, bueno, no cuento más, para no destriparos la historia. Sí mencionar, no obstante, las nuevas incorporaciones a la brigada, que, pese a su carácter extravagante -o justamente por eso- se integrarán sin dificultad en el espíritu en apariencia anárquico del grupo.

Resulta fácil e incluso inevitable relacionar estas novelas de Sophie Hénaff con las de otra gran escritora francesa de polar, Fred Vargas, aunque los casos de los libros de ésta son mucho más bizarros y el carácter de su protagonista, Adamsberg, más brumoso, a la par que imaginativo, que el de Capestan. Pero es evidente que sus libros han sido el modelo de los de Hénaff (tampoco estoy sugiriendo un plagio, ni nada de eso). Asimismo, hay otra influencia o relación obvia: la serie de novelas de Mick Herron sobre los "caballos lentos", los agentes del Servicio Secreto británico que la han cagad... que han cometido algún error y son desterrados a la "Casa de la Ciénaga", dónde, sin embargo, consiguen utilizar sus discutibles habilidades en nuevas misiones. Eso mismo ocurre con la brigada de poulets aparcados en la calle de Les Innocents -no será necesario señalar que la dirección no es casual-, cuyas habilidades combinadas conducen a resultados sorprendentes...

Porque existe quizás una influencia aún más directa en estas novelas, aunque sea más cinematográfica que literaria: la de ese subgénero de pelis en la que un grupo de perdedores o outsiders consiguen triunfar en algún cometido que parecía inalcanzable gracias a su compañerismo y a una inteligente combinación de las habilidades individuales; es el caso de films bélicos como Doce en el patíbulo o comedias deportivas, tipo El castañazo, Una mujer en la liga (Major League), Equipo a la fuerza y tantas otras... También las novelas de Hénaff tienen grandes dosis de humor -sobre todo la segunda-, pues no en vano esta autora, además de escritora y periodista, es o ha sido humorista profesional y se nota ese toque para dirigir la trama hacia situaciones donde el absurdo crea un simpático contrapunto con la investigación criminal. Por hacerle alguna crítica, quizás a este tono de comedia le falte un toque ácido, pues el "buenrollismo" en ocasiones resulta excesivo, al borde del empalago, incluso... Aunque no importa: las novelas de esta serie suponen un aperitivo agradable y refrescante antes de meterse en lecturas más intensas. Quizás no dejen una huella imborrable en el lector, pero mientras dure su lectura, cualquiera pasará un buen rato, sin duda.

lunes, 26 de diciembre de 2022

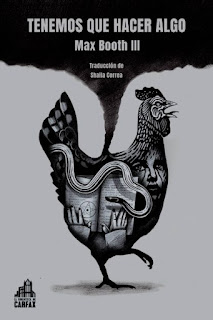

Max Booth III: Tenemos que hacer algo

- Los personajes no son muy complejos, pero creo que se les dota de voces e idiosincrasias lo suficientemente marcadas. Además, sus sinergias llenas de equívocos y dobles sentidos están bastante logradas.

- Aunque los "plot twists" se ven venir, están satisfactoriamente anticipados.

- Tiene escenas que dan un mal rollo increíble, ya se basen en el horror cotidiano u otro más ambiguo.

- Dibuja correctamente la desorientación y paranoia que asalta a los personajes, así como los síntomas de atrofia muscular, malnutrición y falta de sueño que les acometen.

- Goza de un sentido del humor que, a mi juicio, funciona, porque empieza con bromas de pedo caca pis y paulatinamente se va tornando más cáustico.

- No consigue erigir una atmósfera asfixiante convincente, quizá porque nunca describe con exactitud las medidas del cuarto de baño, la iluminación que hay, etc...

- No exprime al máximo todos los elementos psicológicos a su alcance, aunque compensa esto introduciendo el rollo sobrenatural.

- Presenta algún error de continuidad.

- A veces entrega información que se podría haber ofrecido de manera más orgánica.

domingo, 25 de diciembre de 2022

Santiago Roncagliolo: Y líbranos del mal

Año de publicación: 2021

Valoración: Está bien (o, lo que es lo mismo en este caso, un poquito decepcionante)

Si no recuerdo mal, supe de Santiago Roncagliolo allá por 2003 o por ahí, cuando una amiga de un viejo foro de internet (Alquimista, ojalá sigas bien) nos hacía llegar los artículos culturales de Luis Algorri, entonces conocido como Incitatus. Con su tono habitualmente enfático, Incitatus hablaba de un muy joven autor peruano al que presagiaba un futuro brillante, probablemente a raíz de la publicación de su primera obra de cierta repercusión, tal vez Pudor. Mucho más tarde terminé por conocer directamente algo de Roncagliolo en Abril rojo, que me gustó bastante, y decido abrirle de nuevo la puerta al saber de la publicación de Y líbranos del mal.

Las buenas vibraciones de la anterior lectura se confirman en las primeras páginas de esta nueva novela. Se presenta a una familia de peruanos emigrados en los Estados Unidos, con apariencia de estabilidad y completo olvido de las raíces, excepto por las esporádicas visitas de la abuela, que intenta transmitir a su nieto algunas tradiciones. Ante el deterioro en la salud de la anciana y la rotunda negativa del padre a pisar de nuevo el Perú, es el nieto, el joven James, el que se desplaza para atenderla en sus últimos meses de vida. Como es lógico, el chico sufre el shock de encontrarse en una cultura que ya le es completamente ajena y, sobre todo, ante un panorama de chismorreos y silencios que no entiende, pero que parecen ocultar algo sospechoso en torno a su familia, en concreto a su padre.

Esto es una especie de prólogo, con un espléndido dibujo de personajes, secuencias medidas de diálogos, acción y silencios, todo muy prometedor.

Sin embargo, el relato, ya situado en Lima, empieza a volverse algo gaseoso. James va obteniendo indicios de algo que ocurrió en el pasado, encuentra gestos hoscos, personajes huidizos y miradas inquietas, y se decide a indagar. La trama tiene bastante de novela de formación y una pizca de thriller, al tiempo que el joven siente sobre sí el choque de un entorno más bien hostil, lo que Roncagliolo no desaprovecha para presentar la fractura entre los barrios privilegiados, como el de su familia, y la enorme ciudad donde predomina la pobreza, vestida de un cierto embrutecimiento y, sobre todo, dominada por códigos que el protagonista no es capaz de desentrañar. Por cierto, que el ambiente de esas zonas vip de tendencia anglófila recuerda un poco al que pintaba Bryce Echenique en Un mundo para Julius, aunque lejos de la sutileza y la gracia de que hacía gala don Alfredo.

El caso es que toda esa construcción de misterios y sospechas va a dar a un relato centrado en un grupo religioso (podríamos llamarlo secta), que identificamos como el Sodalicio, de cierta repercusión allá por los 70 del siglo pasado, y asimilable quizá a otros colectivos parecidos. Allí se mezclan fanatismo religioso, clasismo, adoctrinamiento y abusos sexuales, bajo el dominio de un iluminado cuyo poder se va extendiendo sin freno. Es todo ello un material que parece bien apropiado para un texto lleno de tensión, con fuerte carga de denuncia y cierto punto de misterio.

Pero a la novela la falta consistencia, parece una simple adición de elementos con una conexión bastante discutible, y que se traduce en unos cuantos testimonios dispersos (el cura que conoció al líder, el psicólogo que fue su discípulo, un desconocido alcohólico lleno de rencor, la cooperadora social que fue despreciada por el padre), conducidos a veces por largos relatos en primera persona, otras a través de un dudoso narrador omniscente. Tampoco queda muy claro el papel, poco a poco predominante, que juegan unas relaciones homosexuales que, así incrustadas entre los entresijos escabrosos de ese grupo sectario, podría decirse que aportan, queriéndolo o no (espero que no), una especie de plus de sordidez.

Una sucesión de retazos a la que falta coherencia, que no termina de conformar una historia de la potencia esperada, algo que desde luego sorprende (para mal) en un autor que otras veces ha demostrado capacidad para hacer funcionar historias más o menos complejas. Da la impresión de que Roncagliolo ha querido a toda costa montar una novela en torno a estos temas espinosos, y ha hecho prevalecer sobre la lógica narrativa el deseo de exponer (o más bien dejar entrever) una turbiedad general, de forma que el resultado suena a veces más bien a crónica periodística novelada, cuando no a obra de encargo. Todo lo cual, sin dejar de constituir una lectura aceptable, porque Santiago escribe bien y siempre hay momentos de alguna brillantez, resulta algo decepcionante para quien espera bastante más de un autor que, está claro, ha tenido momentos mejores.

sábado, 24 de diciembre de 2022

Colaboración: Pluto, de Aristófanes

viernes, 23 de diciembre de 2022

Joan Fuster: Diccionario para ociosos

Título original : Diccionari per a ociosos

Año de publicación: 1964

Valoración: más que recomendable

Se ha cumplido este año el centenario del nacimiento del escritor y pensador sueco... quiero decir valenciano más destacado: Joan Fuster Ortells, natural de Sueca (vale, sí, ya sé que el chiste era muy malo), a quién, por tanto, la Generalitat Valenciana ha dedicado este 2022, como no podía ser de otra forma. Como tampoco podíamos ser menos y, de paso, para cubrir una carencia que debemos subsanar hace ya tiempo, en Un Libro Al Día dedicamos la reseña de hoy a la que, seguramente, sea su obra más conocida (rivalizando, quizás, en los territorios catalanófonos, con Nosaltres, els valencians). En fin, más vale tarde que nunca...

Que Joan Fuster fuera un destacado pensador o intelectual , muy comprometido, además, con su país y su tiempo, como se suele decir (hasta el punto, de hecho, de sufrir por ello ataques terroristas en su propio domicilio), no significa que sea un escriotor denso y plúmbeo, ni tan siquiera aburridillo; bien al contrario, si por algo destacan su pensamiento y obra es por su carácter ameno, incluso divertido y a veces chispeante, alejado de toda pomposidad. Lo que no significa que sólo encontremos aquí banalidades o humor (que, en sí, tampoco es algo banal), sino una profundidad de análisis al tiempo que una sutileza en la exposición que ya quisieran para sí ensayos y tratados más solemnes. Todo ello regado con grandes dosis de escepticismo e incluso, dirán algunos, de cinismo -ambos términos rambién recogidos en este diccionario-; no importa lo que pienses: para Fuster, el cinismo no es sino "el antídoto de la hipocresía".,

En aras, precisamente, de una mayor amenidad y también una manera de tratar, aunque fuera de forma somera, multitud de temas que le interesaban, Fuster articuló este Diccionario para ociosos... precisamente como tal, como un diccionario que recoge y desarrolla diferentes conceptos, desde el Amor a la Xenofobia, pasando por Belleza, Cobardía, Egoísmo, Escepticismo, Ética, Justicia, Sexo... y un largo etc. Claro, que no todas las entradas se han desarrollado de la misma manera o en la misma medida. Algunas no ocupan ,ás de una página o dos, o siquiera un par de líneas; quizás sea en estos aforismos en los que la ironía, la socarronería de Fuster se muestra de forma más clara, no exenta de

"MALICIA: Resulta un poco cómico: siempre somos menos malvados de lo que nos pensamos ser."

Otros términos, en cambio, se han desarrollado a lo largo de varias páginas, con mayor minuciosidad; tal vez ello se deba a que se trata de conceptos que el autor ha sentido como más cercanos y haya reflexionado más sobre ellos -Ética, Justicia, Lectura, Libertad, Mediterráneo...-, aunque también, en no pocas ocasiones, se deba a la necesidad de exponer con más detenimiento unos puntos de vista originales o, al menos, que Fuster tenía más interés en explicar. Es el caso, por ejemplo, de Intelectual, en el que, tomando como referencia la figura de Erasmo de Rotterdam y su posición en medio de las luchas religiosas de su tiempo, hace una analogía con la de los intelectuales de la actualidad - es decir, la de los años 60 del siglo XX, cuando se publicó este libro- y su forcejeo entre seguir la corriente política en boga, la oposición al poder establecido y su propia independencia. Poca duda cabe de que el autor estaba pensando aquí en sí mismo, más que en cualquier otro... Eso sí, todo ello, como ya he comentado, haciendo siempre gala de un sentido del humor, de una retranca, que convierte en deliciosa la lectura de este diccionario tan personal.

Para despedir esta reseña, con la esperanza de que le haya animado a alguien a leer al siempre preclaro, aun desengañado (quizá por eso) Joan Fuster, recordemos su

" EPITAFIO:

Por ejemplo:

aquí yace

j f

murió

como vivió

sin ganas"

jueves, 22 de diciembre de 2022

Reseña + Entrevista: Diario del Polo Sur de Robert Falcon Scott

Valoración: Imprescindible para interesados (y muy recomendable para el resto del mundo)

Aclaración previa: Los diarios incluidos en este volumen hacen referencia a la etapa final de la expedición; concretamente, desde el 1 de noviembre de 1911 hasta el 29 de marzo de 1912. No se incluyen, por tanto, anotaciones sobre el viaje a Nueva Zelanda y desde aquí a la Antártida, la aclimatación previa, etc.

Es espantoso; no puedo escribir más

Estas seis palabras constituyen la penúltima frase que el capitán Robert Falcon Scott consignó en sus diarios y expresan, en toda su crudeza y sencillez, los terribles sufrimientos por los que hubieron de atravesar los miembros de la expedición del Terra Nova. Pero esta frase no es más que el final de un continuo crescendo que, pese a (o precisamente por) la ausencia de voluntad literaria y a la falta de revisión / corrección del texto, transmite de forma vívida la angustia, experiencias, miedo, esperanza y temor del grupo de Scott.

Uno siente que acompaña a Scott, Bowers, Evans, Oates y Wilson, sufre por ellos, por los ponis y por los perros, maldice la nieve semiderretida, abomina de la monotonía del paisaje, odia con todas sus fuerzas los sastrugi, lamenta el "fracaso" (¿fue realmente un fracaso?) de haber llegado semanas después que Amundsen y los suyos al Polo, etc. Y todo esto pese a la brevedad y frialdad aparente de las entradas iniciales, dominadas por los datos sobre temperatura, distancia recorrida, dirección de viento o estado del hielo; frialdad que se mantiene en días posteriores en los que paulatinamente el texto se ensombrece en entradas en las que a los citados datos se añaden confesiones y estados de ánimo hasta llegar a las terroríficas jornadas finales.

Quizá son estas entradas finales del diario las más destacables. Los aspectos técnicos de la marcha apenas son un breve apunte y Scott mira más a su interior y a los padecimientos de sus compañeros. Son páginas en las que la muerte es una presencia nítida, lo que las concede, al mismo tiempo, una crudeza aterradora y una humanidad impresionante.

Además de lo anterior, los diarios del capitán Scott son una crónica de los errores cometidos (la elección de los ponis, la infrautilización de los perros, la opción de la travesía del gigantesco glaciar Beardmore, la insuficiencia de las raciones alimenticias y, sobre todo, la no decisión de dar marcha atrás cuando los presagios no eran para nada favorables) y muestran, a su vez, una curiosa falta de autocrítica (lo que no niega la malísima suerte que tuvieron, ojo).

En fin, quizá la historia ha hecho que Scott quede en un segundo plano con respecto a Amundsen o Shackleton por aquello de que ni llegó el primero al Polo Sur ni consiguió devolver sanos y salvos a los restantes miembros de la expedición (spoiler: el también murió). Creo que poco importa a estas alturas, pero no está de más reconocer el valor de una hazaña colosal (no culminada por bien poco) y de unos diarios que se sitúan entre lo mejor de la literatura de viajes de todos los tiempos. Ahí queda eso.

****************************

Dicho esto, y debido a la imposibilidad de entrevistar al bueno del Capitán Scott, charlamos con Teresa y Ángel (muchas gracias a ambos), editores de este magnífico libro y responsables de la editorial Interfolio. Estas son nuestras preguntas y las jugosas respuestas:

ULAD: Vinculado a los clásicos, ¿cómo funciona el tema de los derechos de estos textos? ¿Con quién os tenéis que pelear para conseguirlos?

ULAD: Por último, vuestro catálogo está disponible únicamente en papel. ¿Tenéis idea de que esté disponible en formato ebook? (que conste que yo también soy de la vieja escuela del papel, aun a costa de tener libros por todas partes)

miércoles, 21 de diciembre de 2022

Raúl Jiménez: Un hombre con agallas y la nariz más larga del mundo

martes, 20 de diciembre de 2022

Henry David Thoreau: Walden

Título original: Walden

Traducción: Marcos Nava García

Año de publicación: 1854

Valoración: Entre recomendable y Está bien

Thoreau fue un tipo bastante singular: pensador, quizá filósofo, de amplísima cultura clásica, agrimensor y estudioso de la naturaleza, de vocación profesoral, esencialmente rebelde, en fin, un personaje polifacético sobre cuyas ideas hablaremos un poco a continuación. En 1845 se construyó una cabaña junto a la laguna Walden, en pleno bosque aunque no muy lejos de su casa en Concord, y se fue a vivir allí durante aproximadamente dos años. El libro es, entre otras cosas, una crónica de aquella experiencia.

Hay que empezar por afinar un poco la idea. No es que Thoreau se fuese al bosque en modo ermitaño, aislado de la civilización y huyendo del mundo. En este sentido, su estancia no resulta muy radical. Con frecuencia volvía al pueblo a hacer alguna compra y cenaba de vez en cuando en su casa, además de recibir visitas en su cabaña y relacionarse con leñadores, pescadores, paseantes y campesinos de los alrededores. Así que no es la experiencia mística del superviviente solitario. Con este formato, puede decirse que lo que intenta es llevar a la práctica algunos de los principios fundamentales de su pensamiento.

Desde mi punto de vista, el primero de ellos es el individualismo, ese individualismo feroz que es la marca inconfundible de lo norteamericano, algo que arranca de los propios orígenes del país, muy marcado a mediados del XIX cuando escribe Thoreau y todavía plenamente vigente a estas alturas del siglo actual. La figura del autor, voluntariamente aislado en el bosque, levantando su propia casa y buscando alimento por sí mismo, es (aunque matizada por las peculiaridades que he apuntado antes) la imagen misma del hombre que subsiste en base a sus propias fuerzas, que no necesita comunidad ni gobierno para progresar y construir su vida. Todo el libro tiene el foco puesto en el individuo, supuestamente autosuficiente y sin ataduras que le limiten.

Ese rechazo a todo lo que sea ajeno o colectivo (incluido el ferrocarril que acababa de tenderse muy cerca de su refugio), en buena parte incluso a toda autoridad, tiene reflejo en otra de sus obras más conocidas (Desobediencia civil) y en anécdotas como su paso por el calabozo por negarse a pagar impuestos, parece que en protesta por la esclavitud y la guerra contra México, o su renuncia como profesor en Harvard para dar clases en un instituto de Massachusetts. En Thoreau puede apreciarse con bastante claridad la zona de penumbra, no demasiado amplia, donde ese rechazo al orden establecido desde un individualismo radical que podría considerarse ultra linda con el anarquismo.

Otro de los aspectos más llamativos es algo que podríamos llamar espiritualismo o austeridad. Escenificado en su vida campestre, Thoreau defiende la sencillez en todos los órdenes de la vida, aborreciendo cualquier cosa que signifique ornato o comodidades innecesarias. De forma muy gráfica muestra su desprecio por las mismísimas pirámides de Egipto:

‘No hay en ellas nada que deba asombrarnos tanto como el hecho de que se pudiera humillar a tantos hombres hasta el punto de que dedicaran sus vidas a construir la tumba de un bobo ambicioso, a quien habría sido más inteligente y viril ahogar en el Nilo, para luego ofrecer su cuerpo a los perros’.

En parecida medida muestra su repugnancia hacia modas arquitectónicas que según él se centran solo en la apariencia. El hombre no precisa de las cosas superfluas, la casa o la vestimenta deben ser espartanas, conteniendo solo las cosas necesarias, algo que bien pudiera tener sus raíces en el puritanismo, pero que también conecta directamente con una idea de comunión con la naturaleza en cuyo fondo es fácil encontrar parentescos con algo tan moderno como el ecologismo. La búsqueda de esa integración con el medio natural está presente en cada una de las páginas del libro, por lo que se suceden las descripciones de todo lo que Thoreau contempla, estudia y admira a su alrededor: animales (incluyendo un terrible relato de la despiadada lucha entre… dos hormigas), árboles y plantas en los que era un experto, la formación y disolución del hielo en la laguna, la luz y los sonidos. Muchas páginas repletas de observaciones, acompañadas de su valoración, que siempre acaba confirmando los principios mantenidos por el autor.

Estas largas disertaciones puede resultar algo aburridas, aunque casi siempre se entremezclan con multitud de reflexiones sobre los asuntos más diversos, relacionadas con algunos de sus vecinos o esporádicos paseantes ('cultivar a un irlandés es tarea que precisa una inmensa azada moral'), con puntos de vista vinculados al trascendentalismo (algunos de gran belleza, como el vínculo entre los ciclos anuales y diarios, otros realmente extraños, como la identificación entre los miembros del ser humano y formas del espacio natural) o en torno al sinsentido del progreso encarnado en la imagen aborrecible del ferrocarril. Y de cuando en cuando, nuestro singular amigo se deja llevar con gusto a una catarata de aforismos de fabricación propia que hará las delicias de los coleccionistas de citas.

Individualismo, conciencia ecológica, puritanismo o primitivismo son ideas, en apariencia tan heterogéneas, que se funden formando la curiosa amalgama que constituye el largo discurso de este autor, que aún sorprende más cuando se deja ganar por un tono abiertamente bíblico, cuajado de referencias a las Escrituras, pero también a numerosos textos, lo mismo de la Grecia clásica como de los grandes libros de la filosofía hindú. Todo un cóctel que puede resultar algo pesado por momentos, pero que tiene también un lado sugestivo, alejado de lo convencional y mostrando siempre el indomable espíritu de quien escribe desde la libertad más plena.

lunes, 19 de diciembre de 2022

Lo mejor de 2022

Un año más nos obstinamos en ir contracorriente, en llegar de los últimos para desmentir a muchos de los medios cautivos de jamones, lotes de Navidad y transferencias a cuentas cifradas en paraísos fiscales. También aclaramos que estas son nuestras lecturas durante el año, y que si se nos cuela algún libro inencontrable de hace cuatro décadas, seamos o no conscientes de ello, no nos culpéis. Es el amor a la literatura, que nos ciega con sus fogonazos.

Dicho ello:

La lista de Juan

Año de muchas y buenas lecturas, aunque quizás pocas que hayan destacado del resto. Por eso, me vais a permitir que desgrane mis mejores lecturas a base de tríos...

- Novelas cortas, pero intensas: Carcoma de Layla Martínez, Páradais de Fernanda Melchor y Azucre de Bibiana Candia.

- Cómics/novelas gráficas: Tótem de Laura Pérez, Hierba de Keum Suk Gendry-Kim y El corazón del Imperio de Bryan Talbot.

- Libros sobre libros (y escritores): Panfletario de Iban Zaldua, Bibliotecas imaginarias de Mario Satz y El mundillo literario de Posy Simmonds.

- Bizarradas: El año de la rata de Dr. Alderete y Mariana Enriquez, El necrófilo de Gabrielle Wittcop y Miles de ojos de Maximiliano Barrientos.

- Libros (de ficción... o no) que dejan muy mal cuerpo: Chicas muertas de Selva Almada, La condesa sangrienta de Valentine Penrose y La chica de al lado de Jack Ketchum,

- Fuera de concurso: Todo Makoki de Gallardo & Mediavilla.

La lista de Koldo

Curiosamente o no, pocas novedades de 2022 en mi lista de mejores lecturas del año:

- Novela: El beso de la mujer araña de Manuel Puig, Suave es la noche de Francis Scott Fitzgerald, Violación. Una historia de amor de Joyce Carol Oates, El caballo ciego de Kay Boyle, El mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría, Aniquilación de Michel Houellebecq y Los puntos ciegos de Borja Bagunyá.

- Memorias: Inocencia interrumpida de Susanna Kayssen

- Libros de viajes (en su más amplio sentido): Islas del abandono de Cal Flynn y Diarios del Polo Sur de Robert Falcon Scott.

- Crónicas, artículos, etc. : El otro lado de Mariana Enriquez

- Libros ilustrados: Atlas de literatura latinoamericana de VV.AA.

- Artefacto literario: La vida instrucciones de uso de Georges Perec

La lista de Santi

Año de muy pocas lecturas, pero algunas que me han hecho disfrutar soberanamente:

- El descubrimiento del año: Mariana Travacio, con sus dos novelas Como si existiese el perdón y Quebrada

- Dos relecturas: el Lazarillo y Nada de Carmen Laforet

- Libros necesarios: Nuevas cartas portuguesas de "las tres Marías", El encaje roto, antología de relatos de Emilia Pardo Bazán y Stone Butch Blues de Leslie Feinberg

- Dos libros de casas malditas: Carcoma de Layla Martínez y Restauración de Ave Barrera

- Dos decepciones: Umbilical de Andrés Neuman, de la que esperaba mucho por el tema, pero no, y El gabinete de los ocultistas de Armin Öhri

La lista de Oriol

- Mejores novelas: Los desposeídos de Ursula K. Le Guin, Ayer de Agota Kristof

- Novelas imperfectas que aun así dejan un buen regusto: El seductor de Isaac Bashevis Singer, Noches en el circo de Angela Carter, Augustin Zimmermann de Zuzana Kultánová, Batido de gato de Zigor Dewaelle, Hangsaman de Shirley Jackson, Una oportunidad de Pablo Katchadjian

- Novela que me ha parecido algo sobrevalorada: Desayuno de campeones, de Kurt Vonnegut

- Clásicos: El castillo de Franz Kafka, El doble de Fiódor M. Dostoievski, Los huevos fatídicos de Mijaíl Bulgákov

- Relectura: En las montañas de la locura de H. P. Lovecraft

- Lo mejor en género negro: La muerte de Belle de Georges Simenon, Los pies fríos de Beatriz García Guirado

- Gamberradas descacharrantes: "Un apartamento en tu colon" de Aileen Wuornos, Enano cautivo de Sean Hawker

- Mejor relato: "Quienes se marchan de Omelas" de Ursula K. Le Guin

- Debut narrativo sorprendente: Ruidos humanos de Carlos Pitillas Salvá

- No ficción que me ha gustado pese a su irregularidad: Panfleto contra la democracia realmente existente de Gustavo Bueno, Libertad de VV.AA., El coste de la desigualdad de Diego Sánchez Ancochea, El asesino anda suelto de Paco Villar, Feminismo e Islam de Waleed Saleh, Capitalismo y pulsión de muerte de Byung-Chul Han, Crear peligrosamente de Albert Camus

- Empacho de: Ensayo, cuento, terror y literatura "splatterpunk"

- Editoriales descubiertas: Horror Vacui, Lastarria & De Mora, Piel de Zapa, Dimensiones Ocultas, La Discreta, Esqueleto Negro, Pathosformel, Matraca

- Propósitos para el 2023: Publicar de una vez la antología Para los que estáis irreconocibles, seguir incorporando entrevistas en mis reseñas y conocer a más gente del mundillo

La lista de Marc

- Libro del año: «Ja estem morts, amor», de Xavier Aliaga

- Ensayo del año: «Feminismo de barrio», de Mikki Kendall

- Recopilación de relatos del año: «Radicalizado», de Cory Doctorow

- Grandes debuts en narrativa: Natasha Brown, Núria Bendicho Giró, Ocean Vuong

- Descubrimientos del año (autores): Albert Camus, Stig Dagerman, Cory Doctorow, Amor Towles, Walter Tevis

- Grandes descubrimientos tardíos (en libros): «Flores para Algernon», de Daniel Keyes

- Consagraciones del año (autores de quienes hay que leerlo todo): Pol Guasch

- Libro infantil del año: «La montaña de libros más alta del mundo», de Rocío Bonilla

- Caerán más libros de: Clarice Lispector, Siri Hustvedt, Amor Towles.

La lista de Montuenga

- Ensayo: La revuelta de las putas de Amelia Tiganus

- Novela histórica: Las fiebres de la memoria de Gioconda Belli

- Novela de época: El desertor de Siegfried Lenz y Kruso de Lutz Seiler

- Novela publicada este año: La decadencia de Nerón Golden de Salman Rushdie

- Novela decepcionante: El mercenario que coleccionaba obras de arte de Wendy Guerra

- Experimento fallido: Las niñas prodigio de Sabina Urraca

- Ya me lo esperaba: La hija oscura de Elena Ferrante

- Novela: Difícil, muy difícil de decidir, así que si se me permite, y ya que veo que algunos colegas no se han privado, pondré cuatro a un nivel parecido: El autobús perdido, de John Steinbeck; Autorretrato con piano ruso, de Wolf Wondraschek; Una cuestión personal, de Kenzaburo Oé; y La muerte de Iván Ilich, de Lev Tolstoi.

- Relato corto: Bestiario, de Julio Cortázar

- Clasicazo (con sus peculiaridades): La Ilíada, de Homero

- Crónica bélica: Otoño alemán, de Stig Dagerman

- Ensayo (también tienen que ir dos): Nadie nace en un cuerpo equivocado, de José Errasti y Marino Pérez Álvarez, e Influencers, de Ole Nymoen y Wolfgang Schmitt

- Libro sobre arte: ¿Qué estas mirando?, de Will Gompertz

- Teatro: Borís Godunov, de Aleksánder Pushkin

- Experimento: Lo infraordinario, de Georges Perec

- Crónica histórico-literaria: Otoño en Madrid hacia 1950, de Juan Benet

Entre medio, algunas cosas que han quedado cerca de esta lista de destacados, y otras inevitablemente prescindibles, regulares o más o menos decepcionantes. Como siempre, vaya. Veremos lo que está por venir.

La lista de Nieves J.

.jpeg)