Año de publicación: 2025

Valoración: Está bien (sobre todo para incondicionales de la literatura del exceso)

Vicio compila tres novelas cortas de Sergio Lozano Mateos. Todas están narradas en primera persona con un estilo directo y coloquial (en ocasiones incluso soez), las empapa el mismo humor negro y giran en torno a adictos y drogas. Analicémoslas una a una:

En "Pandemia de vino y rosas", Tuco, un fotógrafo, pierde el proyecto en el que estaba trabajando porque se le rompe el disco duro. Para colmo, se queda sin hierba en el inicio del confinamiento por el coronavirus.

Esta novela corta exprime con acierto su limitada premisa e incluye bastantes escenas esperpénticas, delirantes o adrenalínicas (y algunas que son las tres cosas a la vez, como aquellas en las que el protagonista está con el trasnochado Piti).

En "Feedback", Ángel, de cuarenta y cinco años, cargo intermedio de una empresa farmacéutica adicto al sexo, el alcohol y la coca, lucha por mantener su empleo ante una nueva gestión y conciliar su desnortado tren de vida con su familia, amantes y amigos.

Esta novela corta abunda en críticas a esos ejecutivos que no dan un palo al agua, abusan de su poder y son tan egoístas que no sienten empatía alguna por el prójimo. Alberga un par de momentos brillantes, que logran que olvidemos por un instante que el protagonista es escoria y nos conmovamos ante su patética existencia.

En "Luna nueva de agosto", los acontecimientos se precipitan una noche en que un urbanita, que ha ido a pasar unos días al campo, se cuela junto a sus amigos borrachos y drogados a la huerta del vecino.

Al contrario que sus predecesoras, esta novela corta no tiene un protagonista indiscutible. De hecho, aunque también se narra en primera persona, los capítulos alternan las voces de los tres personajes principales. Asimismo, presenta una escena lisérgica (por desgracia, la única de todo el volumen), la del conejo.

De las novelas cortas que compila Vicio me han gustado su ritmo (ágil e intenso) y los amagos de desarrollo de sus contradictorios protagonistas (quienes suelen acabar igual que empezaron, aunque se convencen de que no es así).

En cambio, creo que no aprovechan del todo las posibilidades de la ficción y el lenguaje a la hora de plasmar los excesos (especialmente los que tienen que ver con la adicción al sexo, la ingesta de alcohol o el abuso de drogas recreativas).

A esto hay que añadir otra cosa que, a mi juicio, lastra Vicio: dadas las similitudes en forma y fondo de los textos que compila, el volumen se hace algo pesado de leer (sobre todo de corrido).

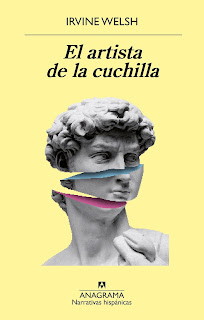

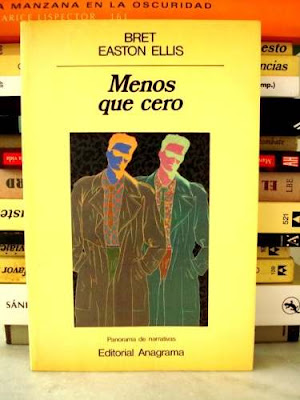

Sea como fuere, Vicio es un libro perfectamente disfrutable. Incluso yo, que nunca me he sentido atraído por esa literatura que se enfoca en el alcohol y las drogas (recuerdo quedar poco impresionado con Historias del Kronen, Menos que cero, Azul casi transparente y otras obras similares), sé apreciarla cuando aprovecha dicha temática para explorar la psicología de sus personajes autodestructivos, hacer retratos generacionales o lanzar un poco de crítica social (que es, precisamente, lo que logran las tres novelas cortas de Lozano).

Ah, la imagen de la cubierta de Vicio no me parece nada atractiva. Es evidente que está generada con Inteligencia Artificial, y por tanto adolece del desaliño estético que caracteriza las ilustraciones salidas de esta tecnología.