Traducción: Marian Womack

Valoración: recomendable para interesados

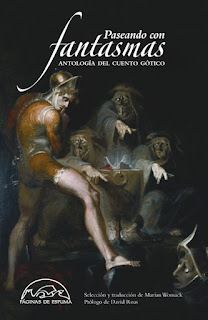

Ya que se acerca Halloween, vamos pues con otros de los personajes (debería llamarlo "entes", más bien) emblemáticos del mundo sobrenatural y, según los casos, terroríficos. Especialmente populares para disfrazarse, además, por lo sencillo que resulta: basta con hacerle un par de agujeros a una sábana vieja, y p'alante... (quien no me crea, que vea la película A ghost story... interesante, por otra parte). Estoy hablando, cómo no, de los fantasmas. Pero de de unos fantasmas cualquiera, de novela pulp o película de Disney, sino de los que imaginaron toda una serie de escritores de la época seminal del género de terror, Los amantes de lo macabro y los arbotantes, lo tenebroso y el arco apuntado... los góticos. No los que van de negro con piercings, sino los que escribían cosas de (más o menos) miedito hace cosa de doscientos y pico de años.

Porque antes que nada, aviso: lo importante de esta recopilación de relatos escritos en el siglo XVIII y primera mitad del XIX no es el título, Paseando con fantasmas -aunque fantasmas, haylos-, sino el epígrafe posterior: Antología del cuento gótico. Lo comento porque éste es el nexo de unión de todos ellos, su pertenencia a una tendencia literaria que se dio entre los dos siglos mencionados (aunque con ramificaciones e influencia posterior que perdura hasta hoy), más que el hecho de que se trate de historias de espectros, porque el caso es que no en todos los cuentos aquí reunidos aparecen estas apariciones sobrenaturales -sí en muchos-, sino que en otros el ingrediente terrorífico, por así decirlo, se confía, sin más a lo macabro, pero no necesariamente a algo venido del más allá. Permitidme que, a este respecto, reproduzca aquí las palabras del prologuista del libro, David Roas, que así no tengo que trabajar resultan mucho más pertinentes que las mías:

"Un rápido listado de los principales rasgos que caracterizan a la novela gótica revela la importante dimensión de lo terrorífico y lo macabro en este tipo de historias: apariciones fantasmales y otros fenómenos fantásticos, crímenes y acciones sanguinarias de todo tipo (desde el sadismo desaforado hasta la necrofilia, pasando por la violación), misterios terroríficos (que no siempre tienen que desembocar en lo sobrenatural); maldiciones, gemidos, murmullos, gritos, chirridos y demás sonidos inquietantes; lo que podríamos llamar lo 'terrorífico arquitectónico' (espacios cerrados y amenazantes, habitualmente en ruinas, como castillos)..."

A lo que yo añado, si se me permite (algo habrá que decir), una sobredosis folletinesca de pasiones desbordadas -amorosas y de todo tipo- , secretos de familia, encuentros y desencuentros, contadas con un estilo enfático, alambicado y, en ocasiones, excesivo. Lo habitual en la época, vaya...

A la mayor parte de los autores/as que aparecen en esta recopilación de relatos, no obstante, no los conocen ya ni en su casa a la hora de la ouija. Algunos sí, empero, aquí encontramos, por ejemplo, un cuento obra de Lord Byron, nada menos -El enterramiento (1816), sobre un viaje que hace el protagonista con un tal August Darvell por tierras otomanas... cómo no-; otro de su amiga y hoy en día aún más célebre Mary Shelley, El sueño, de 1832 (no, no va de un científico que sueña que crea a un monstruo con cachos de cadáveres, sino de una dificultosa historia de amor durante el reinado de Enrique IV, entre una condesa católica y el hijo de un enemigo protestante); también del autor de lqa que se considera obra cumbre del gótico, Melmoth el errabundo, Charles Maturin, aquí con El castillo de Leixlip (1825), ambientada en la Irlanda del siglo XVIII y que posee un punto metaficcional, al contarnos una historia dentro de otra historia dentro de otra historia más... o William M. Thackeray, quien dicho sea de paso, escribió el cuento que a mí me ha gustado más de este compilación, el muy divertido La apuesta del diablo (1836), lleno de un humor muy británico sobre las vicisitudes del alma de Sir Roger Rollo.

No están tampoco nada mal otro viaje infernal, La expedición al Infierno (1936), de James Hogg, que nos relata el sueño del cochero de Edimburgo George Dobson, en el que lleva a unos clientes al Inframundo o el anónimo de 1819 Danza macabra, un cuento al estilo de los hermanos Grimm en el que un gaitero mágico interpreta una "danza de la Muerte". Aunque el numero de relatos recogidos en el libro asciende a dieciocho, mencionaré aquí ya sólo otra que me ha parecido harto curiosa: Andreas Vesalius, el anatomista, de Petrus Borel (1833) en el que el célebre científico del siglo XVI ha de afrontar las iras del siempre castizo pueblo de Madrid, receloso de sus pecaminosas prácticas científicas.

En fin, que si lo que buscáis es una buena ración de fantasmas, ruinas de la grandeza de otro tiempo, romanticismo exacerbado, momentos macabros, personajes sobrepasados, pasiones y sentimientos llevados al límite... podéis meteros un rato en Twitter... perdón, X o leer este libro. Yo os aconsejo esto último; saldréis ganando en cultura, entretenimiento y no le haréis ganar dinero al cenutrio de su dueño.