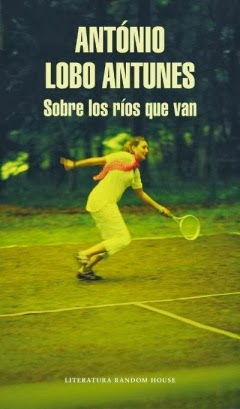

Idioma original: portugués

Título original: Sôbolos rios que vão

Año de publicación: 2010

Valoración: Muy recomendable

Lobo Antunes ha dicho varias veces, en varias entrevistas, que lo que él escribe no son novelas, aunque se resiste a darles un nombre alternativo. Esta afirmación es discutible en algunos casos, por ejemplo en Esplendor de Portugal o Tratado de las pasiones del alma, que tienen una estructura novelesca más tradicional (unos personajes, uno o varios narradores, una cierta idea de trama). Pero en las obras más recientes de su autor, y muy especialmente en esta, no hay más remedio que darle la razón: esto no son novelas, son... otra cosa.

Sobre los ríos que van es un libro provocado por la enfermedad, pero que no tiene la enfermedad como tema central. En 2007, a Antonio Lobo Antunes le diagnosticaron un cáncer de colon, del que ya está afortunadamente recuperado. Esta novela (o lo que sea) reconstruye los días que el escritor pasó en el hospital, y el fluir de su conciencia que huye a los días apacibles de la infancia, la familia, el primer amor. El río del título (tomado de una traducción de salmo 137, Super flumina Babilonis, realizada por Luis de Camões) es el río metafórico de la vida, pero también un río concreto, el Mondego, al que el escritor iba de excursión con su padre.

Los dos tiempos y espacios en que transcurre el texto (el hospital en el que Lobo Antunes pasa sus días en 2007 y el pueblo del Norte de Portugal en el que el pequeño Antoninho pasó días felices) se mezclan en un continuo de sugerencias, relaciones y repeticiones que constituyen el tan personal estilo del autor. Más que una novela, en efecto, es una memoria, en el sentido más literal que se le puede dar al término: la reconstrucción del vagar de una mente que, en un momento de temor y frustración busca la seguridad y la confortación de la infancia.

Muchas de las obras de Lobo Antunes son autobiográficas hasta cierto punto (en particular, las primeras, en las que retrató sus años como médico militar en Angola y como psiquiatra en Lisboa); pero en esta obra nos acercamos a una etapa de su vida sobre la que por ahora no había escrito. Quizás por eso, por remontarse a la inocencia de la infancia desde la nostalgia de la vejez ("la infancia es un privilegio de la vejez", decía Benedetti) esta es una obra algo más luminosa, algo menos desesperanzada que otras de su autor. No es que el Portugal rural del salazarismo fuera idílico, sin duda, pero el escritor nos lo presenta como un tiempo de aprendizaje, de afecto, de deslumbramiento ante el mundo.

No deja de ser curioso que, ante la perspectiva de la enfermedad y la amenaza próxima de la muerte, Lobo Antunes nos haya dejado una elegía nostálgica de la inocencia infantil.

También de António Lobo Antunes en ULAD: Aquí

viernes, 14 de marzo de 2014

jueves, 13 de marzo de 2014

Milorad Pavić: El último amor en Constantinopla

Título original: Poslednja ljubav u Carigradu. Prirucnik za gatanje

Fecha de publicación: 1994

Valoración: Muy recomendable

Según Wikipedia (recurro a ella porque mis conocimientos de historia están cada vez más diluidos), "Las Guerras Napoleónicas fueron una serie de conflictos militares que tuvieron lugar durante el tiempo en que Napoleón I gobernó en Francia. Fueron en parte una extensión de los conflictos que estallaron a causa de la Revolución francesa y continuaron, a instigación y gracias al financiamiento de Inglaterra, durante todo el Primer Imperio francés". Podría añadir más datos, pero en este momento lo único que nos importa es que la historia que narra Milorad Pavić en El último amor en Constantinopla se desarrolla, precisamente, con el transfondo de estas guerras.

Entonces encontramos dos familias, los Opujic y los Tenecki, cuyos miembros tejerán una red de encuentros y desencuentros (unas veces, violentos; otras veces, románticos) que los llevará a Constantinopla, la ciudad en la que por fin descubrirán quiénes son y el por qué de sus destinos entrelazados. Para ello, el autor nos conduce por una narración en la que comparten páginas el humor y la tristeza, el amor y el odio o la fantasía y la realidad, siempre de la mano de una prosa llena de lirismo que hace que el lector se tome su tiempo en disfrutar no sólo el fondo, sino también la forma, y que le lleve cierto tiempo decidirse a pasar de página.

El último amor en Constantinopla es, además, lo que Pavić denominó una "novela-tarot" (y que se suma a sus anteriores creaciones: la novela-crucigrama –Paisaje pintado con té–, la novela-crepsidra –El interior del viento– y la novela-léxico –Diccionario jázaro–), pues puede leerse según el orden establecido por el autor o siguiendo el orden resultante de echar las cartas que se incluyen al final del libro y que se corresponden con cada uno de los capítulos del mismo.

No puedo más que recomendar cualquiera de las lecturas posibles: la convencional, primero, y las que proporcione la suerte, después. De esta manera, el lector puede disfrutar de múltiples lecturas diferentes, consiguiendo así distintas versiones con las que disfrutar de la misma historia. En cualquier caso, se lea como se lea y cuantas veces se desee, El último amor en Constantinopla es una novela que merece ser leída, tanto para disfrutar de buena literatura como para conocer a uno de los autores más importantes del siglo XX.

También de Milorac Pavić en ULAD: Siete pecados capitales.

Etiquetas:

escritores serbios,

etiquetas que a jaime no le gustan porque no se adecúan al Sistema Unificado,

libros en serbio,

Muy recomendable,

novela,

siglo XX,

tarot

miércoles, 12 de marzo de 2014

Mark Z. Danielewski: La casa de hojas (Segunda aproximación)

Idioma original: inglés

Objeto

Año de publicación: 2000

Título original: House of leaves

Traducción: Javier Calvo

Valoración: El libro, imprescindible

La novela básica, muy recomendable

La novela básica, muy recomendable

El texto íntegro, recomendable, con ciertas reservas

Objeto

Que dos editoriales de prestigio se alíen para acometer la publicación de una novela ya es relevante. Que el traductor sea un brillante escritor como Javier Calvo eleva el listón, cosa que la elección como maquetador de otro novelista, Robert Juan-Cantavella no hace más que confirmar. Pues no debe haberles causado dolores de cabeza, desde la cuestión de mostrar en azul todas las veces que aparece la palabra casa, (bien en inglės bien en español), hasta la compleja estructura de los textos que aparecen como especies de poemas visuales. Todo muy impactante, advirtiendo al lector casual de que ése no es un libro cualquiera. Novela experimental y maquetación meticulosa. Arma de doble filo: todo eso puede descender a la condición de atrezzo o de parafernalia o de envoltorio si luego lo literario no acompaña.

Terror

Más de una vez he comprobado escéptico como

un libro definido como hilarante a mí no me ha provocado

ni media sonrisa. Pues qué voy a pensar,

cuando se define como escalofriante o se otorga

un calificativo instantáneo de clásico del terror.

Espero levantarme a comprobar que la puerta está cerrada mientras lo leo o

espero soñar con ectoplasmas de pie delante de la cama o

espero levantar la vista si oigo un crujido en la terraza.

Que esta generación ya se toma a chirigota a todos

cada uno de los monstruos clásicos

(desde el hombre lobo hasta Chucky o Freddy Krüger)

y que el verdadero terror ya lo tenemos viendo las noticias.

Que estamos curados de espantos.

Por tanto, cuidado con las expectativas que se generan,

expectativas que se materializan cuando

la primera hoja del libro contiene una decena de opiniones entusiastas,

y se nombra a King,

a Foster Wallace,

a Pynchon.

Que, ojo, no son todos, o no lo son declaradamente, escritores del género.

un libro definido como hilarante a mí no me ha provocado

ni media sonrisa. Pues qué voy a pensar,

cuando se define como escalofriante o se otorga

un calificativo instantáneo de clásico del terror.

Espero levantarme a comprobar que la puerta está cerrada mientras lo leo o

espero soñar con ectoplasmas de pie delante de la cama o

espero levantar la vista si oigo un crujido en la terraza.

Que esta generación ya se toma a chirigota a todos

cada uno de los monstruos clásicos

(desde el hombre lobo hasta Chucky o Freddy Krüger)

y que el verdadero terror ya lo tenemos viendo las noticias.

Que estamos curados de espantos.

Por tanto, cuidado con las expectativas que se generan,

expectativas que se materializan cuando

la primera hoja del libro contiene una decena de opiniones entusiastas,

y se nombra a King,

a Foster Wallace,

a Pynchon.

Que, ojo, no son todos, o no lo son declaradamente, escritores del género.

Pero

Al final, claro, uno debe despojarse de todo prejuicio, y leer el libro. Y juzgarlo por su esencia, si ello es posible entre tanto factor colateral (añadamos que ya ha salido en listas de lo mejor del año y ya se han publicado multitud de reseñas). Hace unas líneas que he mencionado a DFW. Las notas al pie, con numeración que alcanza los tres dígitos, con extensión que obliga a dejar migas de pan por el camino. Las tramas paralelas, los textos adicionales, todo un reto para el lector estajanovista que no quiere perder detalle. Esto sería el equivalente de esas ediciones especiales de películas que acaban llevando todo tipo de material. ¿Seremos capaces de deglutirlo todo o vamos a contentarnos con lo básico? ¿Hay muchos escritores capaces de mantener en vilo a sus lectores por más de 700 páginas? Obviamente (y más si al final este blog acepta mi propuesta y se publican aquí otras reseñas de este libro) habrá opiniones, y muy fundadas, para todos los gustos. Sí, ciertas partes aportan poco o nada al conjunto. Sí, los desvaríos (listas, citas inventadas, textos en otros idiomas) parecen no sumar. A pesar de lo cual, yo no quiero reivindicar una casadehojasfacildeleer. Si Danielewski lo concibió así yo no voy a enmendarle la plana.

Para eso están las novelas experimentales.

Pero el relato paralelo, el que discurre casi íntegro en las notas a pie, el de Johnmy Truant (empleado en un taller de tatuaje - guiño gótico/postmoderno) no tengo muy claro si complementa o interfiere, con su tono irreverente, carnal y asilvestrado, el desarrollo más convencional, más clásico, del Expediente Navidson, centro, este sí, absoluto de la obra, novela, esta sí, brillante, casi arrebatadora, impecable en su construcción, su tempo y su desarrollo. Pero, ensombrecida o enturbiada o estorbada por un exceso de información colateral que una primera lectura (al menos la mía), no manifiesta como necesaria, o al menos no justifica esa extensión y ese (estoy seguro que voluntario) caos visual que condiciona (alguno. más de uno, dirá lastra) la lectura.

Algunos dirán: y de qué manera.

Otros dirán, no, el centro de la novela es todo lo que rodea al Expediente Navidson.

Para eso están las novelas experimentales.

Pero el relato paralelo, el que discurre casi íntegro en las notas a pie, el de Johnmy Truant (empleado en un taller de tatuaje - guiño gótico/postmoderno) no tengo muy claro si complementa o interfiere, con su tono irreverente, carnal y asilvestrado, el desarrollo más convencional, más clásico, del Expediente Navidson, centro, este sí, absoluto de la obra, novela, esta sí, brillante, casi arrebatadora, impecable en su construcción, su tempo y su desarrollo. Pero, ensombrecida o enturbiada o estorbada por un exceso de información colateral que una primera lectura (al menos la mía), no manifiesta como necesaria, o al menos no justifica esa extensión y ese (estoy seguro que voluntario) caos visual que condiciona (alguno. más de uno, dirá lastra) la lectura.

Algunos dirán: y de qué manera.

Otros dirán, no, el centro de la novela es todo lo que rodea al Expediente Navidson.

Meollo

Will Navidson (Navy, fotógrafo de éxito con un hermano gemelo) y su esposa Karen (ex-modelo con problemas varios de personalidad) adquieren una casa a la que van a vivir con sus dos hijos, de cinco y ocho años. Allí pasan cosas raras e inexplicables para cuya (resolución? investigación?) piden ayuda a especialistas.

Lo cual no deja de ser una de esas viejas historias de aventurarse en lo desconocido.

Llena de oscuridad, pero acorde con los tiempos que corren.

Lovecraft, Clarke, Poe, Verne.

Lo cual no deja de ser una de esas viejas historias de aventurarse en lo desconocido.

Llena de oscuridad, pero acorde con los tiempos que corren.

Lovecraft, Clarke, Poe, Verne.

Fin del meollo.

Y no es que ello sea tan sencillo. Sin anticipar acontecimientos, sin ser tan bruto, sí que diré que el fenómeno editorial lastra (sí, ahora empleo la palabra), porque precondiciona y pone en alerta. El exceso y la saturación acaban desluciendo el conjunto, sobre todo si uno tiende a leer al uso convencional.

En este mundo tan global (que estoy seguro que Danielewski satiriza con el aluvión de información presente, hasta con cómo estructura esta presencia), sólo un anacoreta llega a la lectura de La casa de hojas sin algo parecido a una predisposición o a un prejuicio.

Aquí he dejado una enorme grieta que todo lo justifica, claro.

En este mundo tan global (que estoy seguro que Danielewski satiriza con el aluvión de información presente, hasta con cómo estructura esta presencia), sólo un anacoreta llega a la lectura de La casa de hojas sin algo parecido a una predisposición o a un prejuicio.

Conclusión algo (o bastante) frívola

Y aquí debo reconocer suscribir la opinión de Tongoy: mola tener este libro en el estante y enseñarlo a las visitas y mostrarles su trabajado capricho visual, y explicarles por encima la historia (véase Meollo) y su enorme repercusión y su potencial influencia.

Cómo puede uno no jactarse de tener este libro.

Igual, me temo, mola más tenerlo que el puro hecho de leerlo.

También de Danielewski en ULAD: La casa de hojas (Primera aproximación), La espada de los cincuenta años

martes, 11 de marzo de 2014

Colaboración: La casa de hojas de Mark Z. Danielewski (Primera aproximación)

Idioma original: Inglés.

Título original: House of Leaves

Año de publicación: 2000

Valoración: Imprescindible.

Es curioso que una de las obras más mencionadas en las listas literarias del 2013 en España se publicase en su idioma original en el año 2000, habiendo sido una de las obras de culto en los EE.UU. Gran parte de su importancia se debe, sin duda, a su complejidad como objeto cultural. Los juegos con la tipografía, la creación de figuras mediante la disposición de las palabras en las páginas además de un gran entramado intertextual la convierten en una obra muy atractiva. Y es por eso que hay que agradecer a Javier Calvo la traducción y a las editoriales Alpha Decay y Pálido Fuego la edición y el haberse aventurado en tal empresa.

En Casa de Hojas Danielewski utiliza el clásico recurso de objeto encontrado. Johnny Truant es un joven que malvive en Los Angeles entre fiestas, drogas y chicas. Todo cambia cuando llega a sus manos el manuscrito de Zampanò, un viejo ermitaño que trabajaba en la edición crítica definitiva del "Expediente Navidson", una película tan misteriosa como underground. El filme fue grabado por Jim Navidson, un fotógrafo de guerra que solicitó becas artísticas para instalar un complejo sistema de vídeo en su nueva casa en Virginia con el objeto de filmar el proceso de cómo él, su esposa Karen (quien edita la película) y sus dos hijos llenan de vida el lugar al que se han mudado. Todo bien hasta que una puerta aparece donde hasta entonces no había más que pared. Todo bien hasta que la misteriosa puerta lleva a un pasillo, y después a otro y ad infinitum. Volviendo a Truant, su vida da un giro y se vuelca en la edición del manuscrito - añadiendo sus propias anotaciones. Nacen de ahí las dos historias que conforman Casa de hojas: por un lado el análisis de la película filmada por Jim Navidson que hace Zampanò y por otro las vivencias angelinas de Johnny Truant.

Conviene detener la crítica de la novela para explicar que el entramado metanarrativo de Casa de hojas se erige en varios niveles. Desde el nivel de la película grabada por Navidson (1), pasando por el manuscrito de Zampanò (2) y por la labor de editor y escritor (al sumar sus vivencias al manuscrito de Zampanò) que hace Johnny Truant (3) - y a este sistema podría añadírsele algún nivel más debido a lo enrevesado de la obra.

La novela es demasiado compleja como para hacer aquí un análisis exhaustivo de su contenido. Incluso su propio autor se encargó de introducir códigos en el texto y abrir hilos en foros de Internet para discutir sobre ellos. Empero, no está de más destacar la formación cinematográfica de Danielewski para, mediante la invocación de Andrei Tarkovsky, hablar dos de los temas clave en Casa de hojas. Para empezar existe la casa, una mansión encantada que funciona mediante sus propias reglas, una entidad otra (Solaris) con la que la interacción no ocurre en términos comprensibles por la mente humana. Se dispara así un mecanismo de fascinación por lo otro, la necesidad de conocer más sabiendo que el objeto de estudio es incomprensible.

Por otro lado, tenemos el mito del laberinto (Stalker) recuperado en los diversos laberintos que se forman en la novela. El más obvio es el que se abre en las entrañas de la casa de Navidson, aquel que es explorado sin poder llegar a ser cartografiado y que como todas las estructuras de su tipo contiene uno o varios minutaros. Pero existen también los laberintos figurados, como la literatura académica que rodea la interpretación del "Expediente Navidson" con todas las teorías y escuelas posibles: marxista, feminista, psicoanalítica, queer, ecologista, etc. Resumiendo, la academia es un laberinto del que se ríe Danielewski a la vez que se sirve de ella para explicar gran parte de su simbología.

Se trata de un mito acertado para completar un texto postmoderno como el de Danielewski. Porque la leyenda de Teseo representa el sujeto postmoderno a la perfección. Y así ocurre con Truant. Cuando no está perdido en el laberinto urbano de Los Ángeles, sin referentes con los que consolidar una identidad no esquizofrénica más allá del consumo de sustancias y de emociones efímeras, se encuentra perdido en un laberinto de información que se abre con el manuscrito de Zampanò. Sin los referentes académicos necesarios, este proceso de edición se convierte para Truant en una tarea titánica que lo extravía hasta el punto de enclaustrarlo en casa o convertirlo en víctima del pánico, imaginando que un monstruo lo persigue. De nuevo, el Minotauro.

El laberinto último no es otro que el libro en sí. La arquitectura es su tipografía, sus diversas citas y notas a pie de página, sus juegos de maquetación y sus códigos; el lector es el Teseo que la novela consigue atrapar hasta convertirlo en Minotauro.

También de Mark Z. Danielewski en ULAD: La espada de los cincuenta años, La casa de hojas (Segunda aproximación)

Título original: House of Leaves

Año de publicación: 2000

Valoración: Imprescindible.

Es curioso que una de las obras más mencionadas en las listas literarias del 2013 en España se publicase en su idioma original en el año 2000, habiendo sido una de las obras de culto en los EE.UU. Gran parte de su importancia se debe, sin duda, a su complejidad como objeto cultural. Los juegos con la tipografía, la creación de figuras mediante la disposición de las palabras en las páginas además de un gran entramado intertextual la convierten en una obra muy atractiva. Y es por eso que hay que agradecer a Javier Calvo la traducción y a las editoriales Alpha Decay y Pálido Fuego la edición y el haberse aventurado en tal empresa.

En Casa de Hojas Danielewski utiliza el clásico recurso de objeto encontrado. Johnny Truant es un joven que malvive en Los Angeles entre fiestas, drogas y chicas. Todo cambia cuando llega a sus manos el manuscrito de Zampanò, un viejo ermitaño que trabajaba en la edición crítica definitiva del "Expediente Navidson", una película tan misteriosa como underground. El filme fue grabado por Jim Navidson, un fotógrafo de guerra que solicitó becas artísticas para instalar un complejo sistema de vídeo en su nueva casa en Virginia con el objeto de filmar el proceso de cómo él, su esposa Karen (quien edita la película) y sus dos hijos llenan de vida el lugar al que se han mudado. Todo bien hasta que una puerta aparece donde hasta entonces no había más que pared. Todo bien hasta que la misteriosa puerta lleva a un pasillo, y después a otro y ad infinitum. Volviendo a Truant, su vida da un giro y se vuelca en la edición del manuscrito - añadiendo sus propias anotaciones. Nacen de ahí las dos historias que conforman Casa de hojas: por un lado el análisis de la película filmada por Jim Navidson que hace Zampanò y por otro las vivencias angelinas de Johnny Truant.

Conviene detener la crítica de la novela para explicar que el entramado metanarrativo de Casa de hojas se erige en varios niveles. Desde el nivel de la película grabada por Navidson (1), pasando por el manuscrito de Zampanò (2) y por la labor de editor y escritor (al sumar sus vivencias al manuscrito de Zampanò) que hace Johnny Truant (3) - y a este sistema podría añadírsele algún nivel más debido a lo enrevesado de la obra.

La novela es demasiado compleja como para hacer aquí un análisis exhaustivo de su contenido. Incluso su propio autor se encargó de introducir códigos en el texto y abrir hilos en foros de Internet para discutir sobre ellos. Empero, no está de más destacar la formación cinematográfica de Danielewski para, mediante la invocación de Andrei Tarkovsky, hablar dos de los temas clave en Casa de hojas. Para empezar existe la casa, una mansión encantada que funciona mediante sus propias reglas, una entidad otra (Solaris) con la que la interacción no ocurre en términos comprensibles por la mente humana. Se dispara así un mecanismo de fascinación por lo otro, la necesidad de conocer más sabiendo que el objeto de estudio es incomprensible.

Por otro lado, tenemos el mito del laberinto (Stalker) recuperado en los diversos laberintos que se forman en la novela. El más obvio es el que se abre en las entrañas de la casa de Navidson, aquel que es explorado sin poder llegar a ser cartografiado y que como todas las estructuras de su tipo contiene uno o varios minutaros. Pero existen también los laberintos figurados, como la literatura académica que rodea la interpretación del "Expediente Navidson" con todas las teorías y escuelas posibles: marxista, feminista, psicoanalítica, queer, ecologista, etc. Resumiendo, la academia es un laberinto del que se ríe Danielewski a la vez que se sirve de ella para explicar gran parte de su simbología.

Se trata de un mito acertado para completar un texto postmoderno como el de Danielewski. Porque la leyenda de Teseo representa el sujeto postmoderno a la perfección. Y así ocurre con Truant. Cuando no está perdido en el laberinto urbano de Los Ángeles, sin referentes con los que consolidar una identidad no esquizofrénica más allá del consumo de sustancias y de emociones efímeras, se encuentra perdido en un laberinto de información que se abre con el manuscrito de Zampanò. Sin los referentes académicos necesarios, este proceso de edición se convierte para Truant en una tarea titánica que lo extravía hasta el punto de enclaustrarlo en casa o convertirlo en víctima del pánico, imaginando que un monstruo lo persigue. De nuevo, el Minotauro.

El laberinto último no es otro que el libro en sí. La arquitectura es su tipografía, sus diversas citas y notas a pie de página, sus juegos de maquetación y sus códigos; el lector es el Teseo que la novela consigue atrapar hasta convertirlo en Minotauro.

También de Mark Z. Danielewski en ULAD: La espada de los cincuenta años, La casa de hojas (Segunda aproximación)

Firmado: Paulo Kortazar.

lunes, 10 de marzo de 2014

Zoom: El hombre de arena, de E.T.A. Hoffmann

Título original: Der Sandmann

Fecha de publicación: 1817

Valoración: Muy recomendable

No sé si a alguien le habrá importado que yo no haya participado en esa serie de confesiones bibliotequiles que acaban de finalizar mis compañeros de blog y que han bautizado con el sugerente nombre de “Biografías lectoras”. El caso es que yo tenía mis motivos para no querer exhibir públicamente un pedacito de mi vida (por mucho que queramos darle al asunto un cariz literario), y por eso, mientras ellos hacían sus melancólicas y sentidas exhibiciones papiro-existenciales, yo me he dedicado a leer como un cosaco. O más bien, a releer. Que tenía por ahí algún que otro libro al que deseaba echar mano de nuevo…

Hacía mucho tiempo desde mis primeras lecturas de los mismos y sólo me quedaba el vago recuerdo de que había disfrutado con ellos. Uno de estos libros de segunda ronda ha sido un compendio de relatos de literatura fantástica realizado por Italo Calvino (creo que alguna vez lo he mencionado por aquí), y tengo que confesar que su relectura me ha encantado y me ha hecho darme cuenta de que mi memoria ya no es la que era: porque sin ser como Guy Pierce en Memento, se me habían olvidado casi por completo piezas muy buenas de esta magnífica selección. La mejor para mí es la que hoy reseño en forma de “Zoom”: "El hombre de arena", uno de los relatos más célebres de ese gran germano del lado oscuro que fue E.T.A. Hoffmann.

En la cultura popular anglosajona, Sandman, el Arenero o El hombre de arena es un tipo sobrenatural que por la noche entra en los dormitorios de la gente y lanza arena mágica a los ojos de sus ocupantes para que se duerman y tengan toda clase de sueños. De vez en cuando, el misterioso Arenero es visto como un coco retorcido que lanza su arenita a los niños para arrancarles los ojos y llevárselos como golosinas a sus espantosos hijos, una especie de pajarracos infernales.

Como era de esperar, Hoffmann utiliza esta versión vil del Arenero para el relato que hoy reseño, y aunque parezca mentira, sale airoso de la arriesgada apuesta que supone mezclar en unas cuantas páginas leyendas ancestrales, fantasías y terrores infantiles, una pizca de ciencia-ficción, un amor platónico y enfermizo, y cierta esencia a tragedia burguesa. El héroe de este relato es Nathanaël, un joven estudiante que no puede olvidarse de un horroroso episodio de su infancia: presenció la muerte de su padre en una suerte de episodio brujeril-alquimista junto a su horrendo colaborador, un repugnante e histriónico tipo llamado Coppelius en el que él siempre vio al hombre de arena de las leyendas. El suceso dejó al muchacho traumatizado, y cuando años después cree reconocer a Coppelius transmutado en un siniestro italiano llamado Coppola, sus más funestos temores vuelven a conquistarlo. Pero en esta ocasión, también hará acto de presencia la preciosa pero fría y extraña Olimpia, la presunta hija de un profesor de Nathanaël, que le llevará a la perdición por mucho que Clara, su sensata prometida, y Segismundo, su fiel amigo, traten de evitarlo.

El relato es narrado por alguien que conoció a Nathanaël, contiene varias cartas con diferentes puntos de vista de sus personajes, lo que da a la historia esencia de nouvelle, y bueno, por sólo leer la descripción del repulsivo Coppelius y conocer la verdadera naturaleza de Olimpia, merece la pena leerlo.

En resumen: una delicia escrita con maestría a principios del siglo XIX y que contiene muchos elementos que siglos después continúan apasionándonos y haciéndonos temblar en toda clase de historias fantásticas.

domingo, 9 de marzo de 2014

Colaboración: In memoriam Leopoldo María Panero

Una mañana soleada de invierno tardío amanecía con una triste noticia. Mi poeta más querido, mi poeta más admirado, el último bohemio, acababa de exhalar su último aliento. La muerte de un personaje, por muy conocido que fuera, nunca me había afectado de forma personal, pero Leopoldo María se iba dejándome sola en una senda literaria hasta hace poco desconocida para mí y que guarda intrincados rincones aún por descubrir.

Cualquiera que haya leído algo del mal llamado poeta maldito, que no creo en absoluto que lo fuera (más bien lo contrario, nos ha dejado una obra extensa y pródiga, digna de descubrir, aunque no negaré la dificultad), puede sentir algo así. Sus libros son de los que dejan huella y con los que descubres que la Literatura puede ser algo más que un conjunto de palabras, mucho más que una historia, puede ser la abstracción, lo absurdo materializado en palabra. Con sus poemas puedes acercarte a otro mundo, al mundo atávico de la locura y de los sueños. Se puede percibir que, a veces, lo desagradable puede ser hermoso y que todos, por muy cuerdo que parezca, podemos sacar a la superficie sentimientos que creía enterrados.

En sus primeros poemas juveniles, agrupados en la obra titulada Por el camino de Swan, como la obra homónima de Marcel Proust, se entrevé un atisbo de modernidad, pero no es hasta su primer libro propiamente dicho Así se fundó Carnaby Street (título que alude a una calle londinense que fue cuna de la post-modernidad a finales de los años 60 del siglo XX) cuando se establecen las pautas que caracterizarían a Panero durante toda su obra. Su afán por la muerte, las bajas pasiones, la mitología y, sobre todo, su gran personaje, Peter Pan, invaden toda su obra. Aquel niño grande fue, pues, incluido por José María Castellet (fallecido también en enero de este año) como el más joven de los Nueve Novísimos españoles. Después llegarían Teoría (1973) y, para mi gusto, el mejor de sus libros, un compendio de cuentos fantásticos y terribles llamado El lugar del hijo (1976), donde se produce cierto cisma en su obra y en su vida. A partir de entonces, tanto su poesía como su prosa se tornan más apasionadas y con cierto tono autobiográfico, incidiendo, aún más, en la muerte, en el miedo y en el mundo de la locura y de los sueños. Libros como Narciso en el acorde último de las flautas (1979), Last River Together (1980) o Dioscuros (1982) son trasuntos de su vida personal.

La locura fue una constante en la vida de Leopoldo María. Famosos son los Poemas del manicomio de Mondragón (1987), uno de los cuales define perfectamente cómo se siente un cuerdo en un mundo de locos:

El loco mirando desde la puerta del jardín

hombre normal que por un momento

cruzas tu vida con la del esperpento

has de saber que no fue por matar un pelícano

sino por nada por lo que yazgo aquí entre otros sepulcros

y que nada sino el azar y a ninguna voluntad sagrada

de demonio o dios debo mi ruina.

Leopoldo María Panero, Poemas del manicomio de Mondragón, 1987

Durante los años 80 y 90, se han publicado varios compendios de poemarios suyos, siendo el más conocido el realizado por el catedrático zaragozano Túa Blesa en dos volúmenes, el primero de 1970-2000 y el segundo de 2000-2010, en la editorial Visor. El primero es más interesante, puesto que se le ve más lúcido y más desgarrado. En la última etapa, sus poemas se hacen más complicados de entender.

Adicciones, obsesiones, desengaños e incomprensión marcaron su vida. Sus relaciones turbulentas y amores imposibles, como el que tuvo por Ana María Moix, fallecida, paradójicamente la semana anterior, tiñeron su obra no precisamente de sensiblería barata, sino de miedo, de desesperación y de incomprensión. Era conocida su admiración por Kafka y su Metamorfosis, obra en la que se reconocía a sí mismo. Y cómo no mencionar también su admiración por los simbolistas franceses, como Mallarmé, o por Antonin Artaud, con una vida llena de paralelismos con la de Leopoldo María.

La muerte también era otra de sus obsesiones, que lo atraía como un objeto oscuro pero seductor. Esta semana finalmente le ha sorprendido. Deja huérfanos a los Novísimos y, sobre todo, a las letras españolas contemporáneas.

Todavía me alegro cuando pienso en aquel día, en aquella librería, en aquél estante dedicado a la poesía española, cuando cogí aquel libro que me llamaba, de aquel poeta desencantado, y que reclamaba que lo llevara a casa conmigo. Hoy en día no me he arrepentido nunca de haber cogido aquel libro, aunque sé que preludiaba el fin de su autor, puesto que lo había apartado para que este mes de junio me lo firmase en la Feria del Libro de Madrid, donde era asiduo, y ya no podrá ser. Ya eres mito, ya eres leyenda, como tus trasuntos Artaud y Verlain. Has conseguido ser tú, tu propia identidad, llamado Leopoldo María Panero. Vivirás eternamente en tu país de Nunca Jamás, dentro de tus libros, en tus poemas, y vivirás cada vez que uno de nosotros ponga en nuestros labios cada verso que escribiste. En octubre disfrutaremos de tu obra póstuma Rosa enferma. Desde donde estés, desde esta orilla del mundo de la locura y de la oscuridad, espero que te haya gustado el pequeño homenaje que una admiradora tuya te ha hecho. Hasta siempre, Leopoldo María.

Un loco tocado de la maldición del cielo

canta humillado en una esquina

sus canciones hablan de ángeles y cosas

que cuestan la vida al ojo humano

la vida se pudre a sus pies como una rosa

y ya cerca de la tumba, pasa junto a él

una princesa.

Poemas del manicomio de Mondragón

Firmado: Sandra Rodríguez Sáez

sábado, 8 de marzo de 2014

Biografías lectoras: ¡Apaga la luz!

Tranquilos, creo que ya soy el último. Con esta entrada acaba el desfile exhibicionista con que os hemos castigado esta semana. Nos aguantáis cinco años y ahora os venimos con esto. Qué abuso... Yo me encuentro con una doble dificultad a la hora de contar mi vida como lector: no tengo en mi memoria una gran aliada y, además, buena parte de lo que pensaba decir ya se ha dicho. Pero no es de extrañar. Después de todo, muchos aquí pertenecemos más o menos a la misma generación; una generación que alimentó su infancia con lecturas de los Hollister (sí, yo fui fan como el que más), El Barco de Vapor y Elige tu propia aventura. Pero, dicho esto, en ULAD sabemos que la lectura asidua es una conducta neurótica y que cada lector tiene, por tanto, sus propias rarezas, manías y fijaciones. Yo he tratado de recordar algunas de las que marcaron mi niñez y mi adolescencia como lector. Allá van.

Cuando trato de recordarme como el lector incontinente que fui de niño, lo primero que me viene a la cabeza no es lo que leía, sino cómo leía. Durante muchos años compartí cuarto con mi hermano mayor. En el cabecero de cada cama teníamos unas lamparitas para leer por la noche, y lo habitual era que la mía se quedase encendida bastante más tiempo que la suya. Mi hermano protestaba, claro, y de vez en cuando me exigía con voz medio dormida que apagase la luz. Finalmente encontramos el remedio para mantener la paz: un muro. (Esto era a finales de los 80, entiéndase...). Cada noche construíamos una especie de biombo entre ambas camas con las cuñas del sofá: él dormía a oscuras y yo podía quedarme leyendo hasta que se me cayera el libro en la cara. Ni sé el tiempo que pasé leyendo así: a oscuras y en silencio total, separado del mundo por una barrera improvisada de cuñas de sofá, con toda mi atención absorta en cada línea de cada página de cada libro.

Estaban las lecturas generacionales que mencionaba arriba, claro, pero mi fijación neurótica siempre ha venido por el lado de la historia. Lo primero que recuerdo haber

devorado es una colección de pequeños cuadernitos azules que contaban

"vidas ejemplares". Visto desde ahora, aquello era nacional-catolicismo

para críos: épicos relatos de conquistadores españoles y lacrimógenas

historietas de santos. Mi salida de ese etnocentrismo infantil la

propició otra colección, esta sobre mitologías de diversas culturas, de

la que ya hablé aquí. Confieso que me sabía de memoria los panteones egipcio, griego y romano, y los recitaba bajo demanda con toda la pedantería de la que es capaz un niño de 9 años. Después de aquello tuve una fase (larga) de obsesiva aztecofilia. Estará mal decirlo, quizá, pero lo cierto es que lo supe todo sobre Huitzilopochtli y Tezcatlipoca, Motecuhzoma y Cuautéhmoc, México-Tenochtitlán y su conquista. Leí y releí Azteca, por ejemplo, con gran placer, pero también el tochazo de Hugh Thomas sobre la conquista de México o compilaciones de poesía náhuatl, me entusiasmaba La visión de los vencidos, de León-Portilla...

Estaban las lecturas generacionales que mencionaba arriba, claro, pero mi fijación neurótica siempre ha venido por el lado de la historia. Lo primero que recuerdo haber

devorado es una colección de pequeños cuadernitos azules que contaban

"vidas ejemplares". Visto desde ahora, aquello era nacional-catolicismo

para críos: épicos relatos de conquistadores españoles y lacrimógenas

historietas de santos. Mi salida de ese etnocentrismo infantil la

propició otra colección, esta sobre mitologías de diversas culturas, de

la que ya hablé aquí. Confieso que me sabía de memoria los panteones egipcio, griego y romano, y los recitaba bajo demanda con toda la pedantería de la que es capaz un niño de 9 años. Después de aquello tuve una fase (larga) de obsesiva aztecofilia. Estará mal decirlo, quizá, pero lo cierto es que lo supe todo sobre Huitzilopochtli y Tezcatlipoca, Motecuhzoma y Cuautéhmoc, México-Tenochtitlán y su conquista. Leí y releí Azteca, por ejemplo, con gran placer, pero también el tochazo de Hugh Thomas sobre la conquista de México o compilaciones de poesía náhuatl, me entusiasmaba La visión de los vencidos, de León-Portilla...

De aquel momento recuerdo también haberme leído al completo una colección de novela histórica que fueron comprando mis padres. Además de las recreaciones históricas, confesémoslo todo, otro de los grandes atractivos de aquella literatura eran las escenas eróticas. Lo que importaba era el contenido, y no recuerdo haberme hecho nunca un juicio sobre la calidad literaria de aquellas lecturas. Leía El manuscrito carmesí, de Gala, y seguido todas las de Noah Gordon (sí, Francesc, yo también).

De aquel momento recuerdo también haberme leído al completo una colección de novela histórica que fueron comprando mis padres. Además de las recreaciones históricas, confesémoslo todo, otro de los grandes atractivos de aquella literatura eran las escenas eróticas. Lo que importaba era el contenido, y no recuerdo haberme hecho nunca un juicio sobre la calidad literaria de aquellas lecturas. Leía El manuscrito carmesí, de Gala, y seguido todas las de Noah Gordon (sí, Francesc, yo también).

Con ese bagaje encima, el paso a la adolescencia lectora fue en buena parte una salida de la historia y la mitología (aunque a veces para caer en algo peor, como J.J. Benítez...). Llegué a la literatura latinoamericana, por un lado, claro, a través de la clase de literatura en el colegio, pero también por mis propios (y extraños) medios. Como ya expliqué en otra ocasión, me topé con Borges a través de la new age y leí El Aleph sin saber quién era su autor. Después de El Aleph vendrían sus obras completas en la edición del Círculo de Lectores: todavía recuerdo la sensación de orfandad cuando terminé el último de los cuatro tomos. Y los cuentos completos de Cortázar, y Cien años de soledad, que debí de leer como unas tres veces en año y pico. Supongo que fui ahí cuando cobré conciencia de que podía leerse más allá (o más acá) del contenido, y que algo podía estar bien escrito y merecer la pena sólo por eso, con independencia de lo que contase. A Borges debo también el descubrimiento del ensayo como género literario, algo que ha determinado mi biografía lectora desde entonces. Hoy apenas leo otra cosa, en realidad.

Pero basta con esto. Suficiente impudicia por esta semana.

Cuando trato de recordarme como el lector incontinente que fui de niño, lo primero que me viene a la cabeza no es lo que leía, sino cómo leía. Durante muchos años compartí cuarto con mi hermano mayor. En el cabecero de cada cama teníamos unas lamparitas para leer por la noche, y lo habitual era que la mía se quedase encendida bastante más tiempo que la suya. Mi hermano protestaba, claro, y de vez en cuando me exigía con voz medio dormida que apagase la luz. Finalmente encontramos el remedio para mantener la paz: un muro. (Esto era a finales de los 80, entiéndase...). Cada noche construíamos una especie de biombo entre ambas camas con las cuñas del sofá: él dormía a oscuras y yo podía quedarme leyendo hasta que se me cayera el libro en la cara. Ni sé el tiempo que pasé leyendo así: a oscuras y en silencio total, separado del mundo por una barrera improvisada de cuñas de sofá, con toda mi atención absorta en cada línea de cada página de cada libro.

Estaban las lecturas generacionales que mencionaba arriba, claro, pero mi fijación neurótica siempre ha venido por el lado de la historia. Lo primero que recuerdo haber

devorado es una colección de pequeños cuadernitos azules que contaban

"vidas ejemplares". Visto desde ahora, aquello era nacional-catolicismo

para críos: épicos relatos de conquistadores españoles y lacrimógenas

historietas de santos. Mi salida de ese etnocentrismo infantil la

propició otra colección, esta sobre mitologías de diversas culturas, de

la que ya hablé aquí. Confieso que me sabía de memoria los panteones egipcio, griego y romano, y los recitaba bajo demanda con toda la pedantería de la que es capaz un niño de 9 años. Después de aquello tuve una fase (larga) de obsesiva aztecofilia. Estará mal decirlo, quizá, pero lo cierto es que lo supe todo sobre Huitzilopochtli y Tezcatlipoca, Motecuhzoma y Cuautéhmoc, México-Tenochtitlán y su conquista. Leí y releí Azteca, por ejemplo, con gran placer, pero también el tochazo de Hugh Thomas sobre la conquista de México o compilaciones de poesía náhuatl, me entusiasmaba La visión de los vencidos, de León-Portilla...

Estaban las lecturas generacionales que mencionaba arriba, claro, pero mi fijación neurótica siempre ha venido por el lado de la historia. Lo primero que recuerdo haber

devorado es una colección de pequeños cuadernitos azules que contaban

"vidas ejemplares". Visto desde ahora, aquello era nacional-catolicismo

para críos: épicos relatos de conquistadores españoles y lacrimógenas

historietas de santos. Mi salida de ese etnocentrismo infantil la

propició otra colección, esta sobre mitologías de diversas culturas, de

la que ya hablé aquí. Confieso que me sabía de memoria los panteones egipcio, griego y romano, y los recitaba bajo demanda con toda la pedantería de la que es capaz un niño de 9 años. Después de aquello tuve una fase (larga) de obsesiva aztecofilia. Estará mal decirlo, quizá, pero lo cierto es que lo supe todo sobre Huitzilopochtli y Tezcatlipoca, Motecuhzoma y Cuautéhmoc, México-Tenochtitlán y su conquista. Leí y releí Azteca, por ejemplo, con gran placer, pero también el tochazo de Hugh Thomas sobre la conquista de México o compilaciones de poesía náhuatl, me entusiasmaba La visión de los vencidos, de León-Portilla... De aquel momento recuerdo también haberme leído al completo una colección de novela histórica que fueron comprando mis padres. Además de las recreaciones históricas, confesémoslo todo, otro de los grandes atractivos de aquella literatura eran las escenas eróticas. Lo que importaba era el contenido, y no recuerdo haberme hecho nunca un juicio sobre la calidad literaria de aquellas lecturas. Leía El manuscrito carmesí, de Gala, y seguido todas las de Noah Gordon (sí, Francesc, yo también).

De aquel momento recuerdo también haberme leído al completo una colección de novela histórica que fueron comprando mis padres. Además de las recreaciones históricas, confesémoslo todo, otro de los grandes atractivos de aquella literatura eran las escenas eróticas. Lo que importaba era el contenido, y no recuerdo haberme hecho nunca un juicio sobre la calidad literaria de aquellas lecturas. Leía El manuscrito carmesí, de Gala, y seguido todas las de Noah Gordon (sí, Francesc, yo también). Con ese bagaje encima, el paso a la adolescencia lectora fue en buena parte una salida de la historia y la mitología (aunque a veces para caer en algo peor, como J.J. Benítez...). Llegué a la literatura latinoamericana, por un lado, claro, a través de la clase de literatura en el colegio, pero también por mis propios (y extraños) medios. Como ya expliqué en otra ocasión, me topé con Borges a través de la new age y leí El Aleph sin saber quién era su autor. Después de El Aleph vendrían sus obras completas en la edición del Círculo de Lectores: todavía recuerdo la sensación de orfandad cuando terminé el último de los cuatro tomos. Y los cuentos completos de Cortázar, y Cien años de soledad, que debí de leer como unas tres veces en año y pico. Supongo que fui ahí cuando cobré conciencia de que podía leerse más allá (o más acá) del contenido, y que algo podía estar bien escrito y merecer la pena sólo por eso, con independencia de lo que contase. A Borges debo también el descubrimiento del ensayo como género literario, algo que ha determinado mi biografía lectora desde entonces. Hoy apenas leo otra cosa, en realidad.

Pero basta con esto. Suficiente impudicia por esta semana.

Suscribirse a:

Entradas (Atom)