domingo, 30 de junio de 2024

José Eduardo Agualusa: Un extraño en Goa

sábado, 29 de junio de 2024

Eduardo Halfon: Tarántula

Año de publicación: 2024

Valoración: recomendable

Última entrega de esa especie de gran novela por ídems que nos está ofreciendo Eduardo Halfon desde hace años; todas diferentes, no es que se repita, pero todas vienen a tratar sobre lo mismo: su vida , su familia, su país y las circunstancias de todos ellos, en un ejercicio de autoficción (habría que ver cuánto hay aquí de "auto" y cuanto de "ficción", que sospecho que es una buena parte) que, por una vez y sin que sirva de precedente, no sólo no me disgusta sino que me tiene interesado y aun fascinado... Porque, no me cansaré de repetirlo las veces que haga falta, Halfon escribe muy, pero que muy bien, y así se le puede perdonar todo.

Se le puede perdonar incluso que transite por caminos un tanto trillados. Porque aquí, amigos y amigas de ULAD, en este enésimo ejercicio memorístico-literario que Halfon nos ofrece y que no sólo nos deleita, sino que incluso nos puede poner los pelos como escarpias, se le ve un poco el cartón, me temo... Al menos un par de veces y más aún si nos ponemos en modo inquisidor, que, bueno, tampoco es el caso porque Halfon nos cae o me cae, especialmente bien, pero aún así, hay que señalar que alguna situación que plantea en el libro resulta bastante previsible, o incluso puede parecer directamente una mistificación a según qué lectores... (no revelaré de qué se trata porque tampoco es cuestión de espoilearle a nadie, claro). Y eso que el punto de partida de la novela resulta cuando menos, original: el autor rememora cuando, a sus trece años y tras un par de ellos viviendo en EE.UU., sus padres les enviaron de vuelta a Guatemala a él y a su hermano para que pasaran una temporada en un campamento de las montañas dirigido a niños de familias judías centroamericanas, con el objetivo de convertirles no ya en unos buenos judíos, sino incluso en unos buenos sinoístas. Claro que el campamento se planea ir aún más allá y ofrecer a la muchachada toda una inmersión en la experiencia judía, en toda su amplitud, y hasta aquí puedo contar, que de lo que se trata es de que leáis el libro, no de hacer un resumen en plan el Un Libro Al Día trucho (que existe, por desgracia).

Ya sé lo que me podríais decir, porque es lo mismo que pensé yo en un principio (y quizás fuera lo mismo que dijeron en su editorial), que este 2024, lo siento, Eduardo, no es el momento más adecuado para que los lectores empaticen con las cuitas de unos niños judíos de familias pudientes que está siendo adiestrados para ser buenos sionistas y no os faltaría razón. Ahora bien, pensando sobre ello, tal vez Eduardo Halfon sí que ha publicado esta parte de su "gran novela de autoficción" en este 2024 tan poco propicio para ciertas solidaridades con toda intención porque esta no sólo trata de las cuitas unos niños judíos en un campamento en las montañas de Guatemala, sino, sobre todo, del veneno que esa tarántula del título -se trata de una metáfora, tranquilos todos los aracnofóbicos/as- es capaz de inocular en cualquiera y provocar que el infectado se comporte de la manera más bárbara posible, masacrando a todo niño palestino que se le ponga por delante, por ejemplo... Y para ese veneno, me temo, no hay antídoto posible. Ni siquiera pertenecer a un pueblo o a una religión, que ha sufrido lo indecible a lo largo de los siglos. Y eso es algo que Halfon sabe bien y nos lo cuenta aquí.

Bastantes más libros de Eduardo Halfon reseñados: aquí

viernes, 28 de junio de 2024

Barbara Molinard: Zozobra

jueves, 27 de junio de 2024

Slobodan Šnajder: Los años de bronce

Año de publicación: 2015

Traducción: Luisa Fernanda Garrido y Tihomir Pistelek

Valoración: Muy recomendable

Las malas lenguas de este blog, que haberlas haylas, me acusan de forma infundada de cierta afición por escritores "yugoslavos" raros. ¡Pues os vais a cagar!

Porque esta vez traigo la novela de un autor croata perteneciente a la minoría de origen alemán que se trasladó a Eslavonia (lo que hoy sería la parte este de Croacia) a finales del siglo XVIII y que habla, al menos en su parte central, de la experiencia de uno de los miembros de esa minoría durante la Segunda Guerra Mundial.

Se trata de una novela de casi seiscientas páginas con las que el autor recorre más de doscientos años de historia europea, si bien el grueso de la acción transcurre entre 1942-1948 (aprox). y su principal protagonista es Georg/Djuka/Jurej/Yuri Kempf, joven croata de origen alemán que será alistado a la fuerza en las Wafen-SS.

Voluntario involuntario, alemán que no es 100% alemán, croata que no es 100% croata... toda esa extrañeza le perseguirá durante toda su vida y hará de él un individuo sometido a los azares del destino y de la Historia en tiempos convulsos. Porque la historia no conoce la categoría de justicia y no padece de misericordia. De ahí una de las principales reflexiones a las que nos lleva la novela: ¿qué proporción de fieles, de conversos o de meros supervivientes constituyen movimientos como el fascismo, el nacionalismo o el comunismo?.

Kempf era una decepción en todo. En opinión de los suabos locales, era un mal alemán; en opinión de los "frankistas" croatas, era un mal croata. En opinión de los comunistas, no era nada..

Más allá de lo anterior, la novela posee innegables reminiscencias bíblicas. La llegada del primer Kempf a Eslavonia semejando la huida de los israelitas de Egipto, ideologías que funcionan como nuevos credos y sobre todo la culpa, esa marca de Caín que persigue a Kempf durante su juventud y madurez, son los mas claros ejemplos de esos ecos fundamentales para entender la novela.

Esto no quiere decir que sea una narración 100% clásica. Snajder introduce elementos "modernos" en la narración (una especie de coro de tragedia griega, fragmentos que lindan con el realismo mágico, pasajes más líricos, fábulas, etc) que lo separan de autores que han tratado temas similares de manera mas "áspera" como el gran Aleksandr Tisma.

Quizá lo único que se le pueda achacar a la novela es una cierta desproporción entre la "parte Segunda Guerra Mundial" y la "parte Yugoslavia de Tito". Obviamente, los primeros son los años de formación y las experiencias vividas en ellos constituyen el quid de la novela, pero seguro que frikis proyugoslavos como un servidor (gentes, aquella Jugoplastika de Split hizo mucho daño) se quedan con ganas de más.

Sea como fuere, Los años de bronce es una magnífica novela, con buenas historias y buenos personajes. ¡No la dejéis pasar!

miércoles, 26 de junio de 2024

Juan Rulfo: Aire de la colina. Cartas a Clara

Año de publicación: 2000

Valoración: no tengo idea

Dentro de las muchas figuras infames que ha dado mi querido México, el último año ha visto el surgimiento del “Rey del morbo”, Dani Flow. Sus letras son coreadas por niños en festivales escolares y su música usada para medir el ritmo adecuado para dar masaje cardiaco a una persona en paro. ¿Dani Flow es un genio? No lo sé. ¿Sus fans son idiotas? Algunos. ¿Su música es un reflejo de la decadencia de los valores familiares y las buenas costumbres? ¿Qué no lo es hoy en día? ¿El uso de letras sexualmente explícitas fue clave para su éxito? Probablemente. Independientemente de lo anterior, es un hecho que ha logrado conectar con millones de jóvenes, principalmente mexicanos de clase media, insensibilizados al contenido sexual, ansiosos y deprimidos, poliamorosos y, como todos los jóvenes, con un gran desprecio hacia los viejos. No pretendo hacer un análisis musical de sus canciones, o uno sociológico sobre su influencia en la psique de la juventud, pero sí hay algo que me interesa mucho: su ingenuidad. “Naíf” es la palabra que me viene a la mente cuando escucho las letras de Dani Flow (ojo, no la música, eso es otra historia).

He visto algunas entrevistas que le han hecho a Dani Flow, y es evidente que es alguien que realmente no tiene nada interesante que decir. Yo me pregunto, ¿cómo alguien con ideas tan simples hace canciones cuyas letras resuenan con millones de personas? La respuesta más obvia sería el ‘shock value’. La infinidad de sinónimos para los órganos sexuales y el coito es una forma fácil de llamar la atención, algo que puede ser perjudicial en alguien que no tenga el carisma de Dani Flow, pero que él ha logrado agregarle el humor necesario para que todas las vulgaridades que dice pasen como ‘ocurrencias’. Por otra parte, creo que sus frases han cautivado a su audiencia debido a la simplicidad con la que transmite sus sentimientos con ideas tan primitivas.

A pesar de que Dani Flow ya tiene años haciendo música, el salto cuántico lo dio con ‘Las que no tienen papá’ y, al encontrar la fórmula indicada, siguió con otras cuatro o cinco canciones del mismo cariz: ‘Abre las patotas’, ‘Martillazo’, etc. Sus canciones anteriores a las antes mencionadas están compuestas con frases de cualquier rapero/reguetonero genérico, haciendo alarde de su barrio, su dinero, sus ‘viejas’. Con una excepción notable, una canción de amor dedicada a su esposa, con la que ahora tiene una hija pequeña. A pesar de sus mejores intenciones románticas, esa canción, titulada ‘Te vi’, es una cursilería insoportable. Me da la impresión de que Dani, al no tener ningún bagaje cultural, usa frases prehechas, que a él le parecen románticas, al más puro estilo de ‘Baby te quiero, oh’ del ya olvidado Niga.

No es sino hasta que decide quitarse de amarres que escribe sus canciones más románticas, en donde auténticamente expresa sus sentimientos de la única manera que sabe (y que puede): con puras vulgaridades. Pasó del falso “te vi y supe que eras el amor de mi vida” al sincero y de corazón “me gustas un vergo, güilota”. El estilo naíf de Dani Flow para expresar sus sentimientos hacia lo que a su corta edad le es importante (el dinero, el sexo, la fama), me recuerda a un bonito dibujo coloreado a rayones. Como cuando los niños dicen groserías sin saber realmente su significado. Claro, él lo sabe, pero a mi parecer, la misoginia y depravación de sus letras son solo resultado de su ignorancia y, por qué no, de su ingenuidad.

Ahora, les pido una disculpa a los que han leído hasta aquí. ¿Por qué incluí en esta reseña de uno de los máximos escritores mexicanos, Juan Rulfo, este texto sobre Dani Flow? Primero, obvio, por el ‘shock value’. Pero además, tengo otra razón. Rulfo era un maestro del cuento (‘El llano en llamas’ es el mejor libro de cuentos que he leído) y la novela. Creo que eso está fuera de discusión. Pero aquí tenemos un libro totalmente diferente: una serie de cartas, publicadas de manera póstuma, enviadas a su esposa cuando él estaba en alguno de sus viajes. Quiero creer que así de tímido como era Rulfo, no se le pasó por la cabeza que su correspondencia amorosa iba a ser leída por miles de personas después de su muerte, por lo que, al escribirlas, no tenía ningún interés por crear una obra maestra de la literatura. Solo quería, de la manera más honesta y sencilla, expresarle su amor a su querida esposa, Clara. Se puede observar una gran diferencia entre sus cuentos y sus cartas. Lo que más me conmueve de esas palabras a Clara, es lo naíf de las frases que elige para decirle que la ama y que la extraña (la llama ‘chiquilla’ 🥺). Y con esto no me refiero a palabras cursis, sino a su ingenuidad y simplicidad. Para ponerles unos ejemplos (esperando que se animen a leerlas): “soñé que te besaba los ojos, arribita de las pestañas, y resultó que la boca me supo a azúcar”, o “mi madre murió hace 15 años; desde entonces, el único parecido que he encontrado con ella es Clara”, o “también he concluido por saber que los cachetitos, el derecho y el izquierdo, los dos, tienen sabor a durazno, quizá porque del corazón sube algo de ese sabor”. Estas palabras, que parecen dichas por un niño a su mamá, me parecen más tiernas y entrañables que cualquier canción de amor, palabras que son inconcebibles en una persona tan huraña como Rulfo.

Este libro es, claramente, puro fan service. Pero, precisamente los fans encontrarán muy interesante esta otra faceta de Juanito, el esposo enamorado.

Ahora, no pretendo comparar las cualidades literarias de Rulfo con las letras de Dani Flow, pero no logro evitar pensar que de estar en un contexto diferente, Dani Flow cambiaría el “zorra, estupida, bastarda, te amo” por el “Clara: hoy he sembrado un hueso de durazno en tu nombre”.

martes, 25 de junio de 2024

Adelaida García Morales: La lógica del vampiro

Año de publicación: 1990

Valoración: Recomendable

Una mujer (que bastante cerca del final sabremos que se llama Elvira) recibe una carta en la que se le comunica que su hermano ha muerto. Se desplaza entonces de Madrid a Sevilla, donde vivía el finado, y contacta con su círculo de amistades para saber qué ha pasado. Se encuentra allí con Mara, amante ocasional del difunto, con Pablo, amigo cuya relación no está claro que siga vigente, y con un tal Alfonso, al parecer una amistad más reciente y con una fuerte influencia en todo su entorno. No termina de estar claro si la muerte se ha producido realmente, o es un malentendido, o una sospecha exagerada. Nuestra protagonista intenta obtener información de ese círculo, cargando a duras penas con la desconfianza y la incertidumbre, sin poder sustraerse a cierta sensación de culpabilidad (por qué no mantuvo una relación más estrecha, en qué pudo haber ayudado), y absorbida por la extraña atmósfera que parece dominar en el grupo.

Pero esto, aunque pueda parecerlo, no es en absoluto un thriller, no hay apenas acción, ni pesquisas ni descubrimientos demasiado sorprendentes, es más bien el desembarco en un mundo de apariencia completamente normal por el que sin embargo circula algo indeterminado, disonante, a lo que la mujer no encuentra explicación. Son quizá pequeños detalles, instantes desconcertantes que no sabe interpretar o que tal vez entiende de forma equivocada, alterada por la pesadumbre y la ansiedad.

Se verá que el reseñista está haciendo un esfuerzo considerable por no dar más datos que podrían conducir al spoiler, es un relato relativamente breve en el que cualquier comentario de más puede arruinar la lectura, o así lo veo yo. Porque lo realmente importante es precisamente ese entorno que sabemos (o suponemos) que tiene algo de malsano, poblado por personajes que nunca terminan de estar definidos, que ofrecen perfiles que parecen contradictorios y se mueven sobre parámetros que se cuestionan continuamente. No solo los principales a los que he citado al principio, también Teresa, la misteriosa y algo áspera mujer de Alfonso, o la jovencita acogida en su casa, que toca fatal el piano. Parecen individuos vaciados, con un punto de desequilibrio que siempre coge a contrapié al lector, extremadamente bien dibujados en su propia inconsistencia, como un retrato pasado por el difumino.

De alguna manera hay una pugna entre la autora y el lector. Este, desconcertado y en tensión, está deseando que ocurra algo decisivo, necesita un giro, un golpe que acelere la narración y le saque, para bien o para mal, de la incomodidad. Pero García Morales no juega a eso, continúa removiendo ese caldo de indefinición y nos desespera un poco más, hasta el punto en que se podría criticar cierta falta de brío, de atrevimiento para verter el relato hacia un lugar concreto. No sé si ese deambular de un espacio a otro, todos ya vistos, es o no un efecto buscado para hacer al lector partícipe de la zozobra, pero es la consecuencia que se obtiene. Hay que ser capaz de disfrutar de esos humores extraños, de regodearse en la sospecha y hasta de sentirse un poco mal por la falta de certezas o por temer que no lleguemos a tenerlas nunca. Porque es así como nos lo quiere contar la autora, y seguramente son las sensaciones que quiere hacernos experimentar, esas y no otras.

lunes, 24 de junio de 2024

Carlo M. Cipolla: Las leyes fundamentales de la estupidez humana

Idioma original: inglés

Título original: The Basic Laws of Human Stupidity

Traducción: Maria Pons

Año de publicación: 2013.

Valoración: curioso

Aclaro acerca de la valoración; recomiendo mucho leer este libro e incluso adquirirlo para consultarlo de manera frecuente. Haceos con él en la biblioteca y ved si este pequeño volumen tiene un rincón mientras decidís si una obra, cuyo rimbombante título (y portada ad-hoc) ya previene de su funcionalidad, os cuadra entre vuestras colecciones. Quede claro que no se trata de una obra básica sino más bien un complemento algo asonante a una biblioteca personal. Os puedo asegurar que el futuro os deparará más de un pretexto para hojearlo de nuevo.

Que es de lo que se trata, y en el fondo lo que ha causado que lo lea. Quim Monzó lo mencionaba en recientes entrevistas a raíz de una de sus últimas colecciones de artículos (a cuenta de la reiterada inclusión del término idiota) en ellos y debo reconocer que llegúe algo tarde a reseñar el Breviario de idiotas, otra referencia y curiosamente también de un autor italiano, por lo que ante la frescura y la asequibilidad (una hora escasa si decides una lectura atenta, pero en media hora se despacha si se va al grano), decido reseñar algo que, por encima de todo, es un artefacto ligeramente provocativo o manifiestamente subversivo. Porque quede claro que nadie quiere sentirse aludido ante estos términos. Idiota, estúpido. Creo recordar que incluso había definiciones en función del C.I. para estas palabras. Que naturalmente hoy serían objeto de rechazo y cancelación, aunque la humanidad en su conjunto, y quizás precisamente por ello, se haya empeñado en que este texto disfrute de una vigencia conceptual absoluta. Y los ejemplos se me ocurren a montones, pero estamos ya en el verano occidental y se trata de reseñar algo ligero. Aunque voy a ceder a la tentación: estos últimos días leía en prensa que se vendían productos pirotécnicos sin efectos sonoros de ningún tipo, para prevenir el malestar animal que estos provocan. O sea, petardos que explotan en silencio.

En todo caso, Cipolla había publicado ya bastantes textos de un perfil más serio en su condición de historiador y éste podría considerarse como un colofón sin estridencias, como una conclusión, una vez observado el comportamiento colectivo o incluso aquel guiado por mandatarios y gobernantes, que pasarían (...) por ser los miembros más válidos o reputados de las sociedades que los designan. Para un texto tan escueto el mero intento de una sinopsis o incluso un resumen representaría un futil intento de otorgarle una solemnidad que se evita a conciencia. Enumerar esas leyes, aludir a las ilustraciones de tonos naïf, a las curiosas gráficas que intentan calcular o limitar las ideas que se despliegan, a eso me limitaré antes de alertar severamente: esta pudiera parecer una lectura frívola, un experimento de desdramatización de las carencias colectivas e individuales de las sociedades, pero resulta que sus ideas básicas son trágicamente ciertas y basta una rápida consulta a la prensa - no hace falta ir mucho más allá de los titulares - para apreciar su vigencia.

domingo, 23 de junio de 2024

VV.AA.: Bienvenidos al bizarro

sábado, 22 de junio de 2024

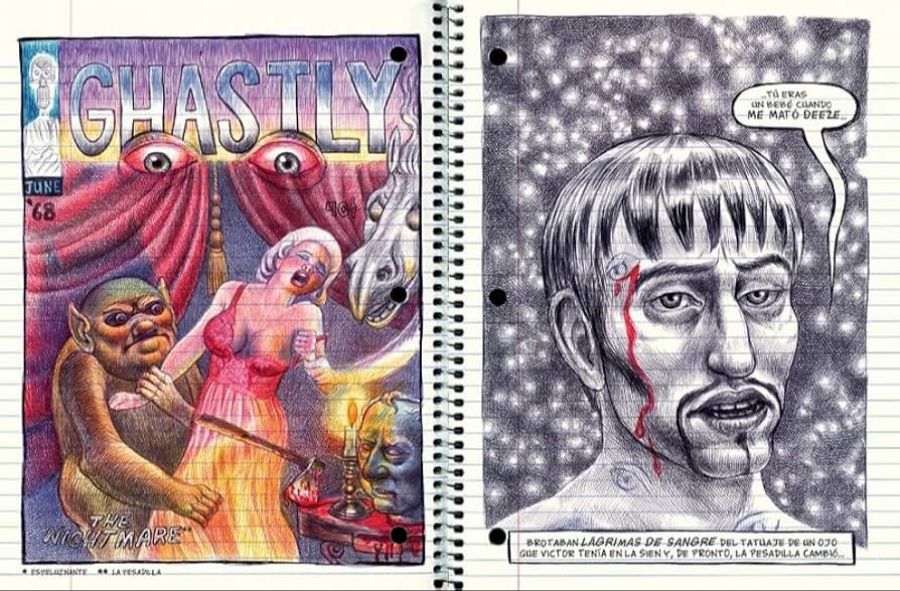

Emil Ferris: Lo que más me gusta son los monstruos - Libro Dos

Título original: My Favourite Thing is Monsters Book Two

Año de publicación: 2024

Traducción: Montse Meneses Vilar

Valoración: recomendable (sobre todo si se ha leído la primera parte, claro)

¡Aleluya, hermanos y hermanas comiqueros/as! ¡Por fin tenemos entre nosotros la continuación de aquella novela gráfica que nos dejó patidifusos y encantados aquel ya lejano año II antes de la Pandemia ( es decir, en 2018) y, sobre todo, con la miel en los labios al darnos cuenta de que era un libro de 700 paginacas (¡700!) que no cerraba la historia que nos estaba contando, ni mucho menos... Es decir, las aventuras de la pubescente Karen Reyes en el Uptown de Chicago de 1968, cuando esta niña- monstruo se dedica a investigar el posible asesinato de su vecina Anka Silverberg.

Aunque, a decir verdad, en este segundo volumen dicha investigación se desdibuja bastante y cede su lugar tanto a otros misterios, como a las cuitas personales y familiares de Karen, de su peculiar hermano Deeze y a la descripción de diversos personajes del barrio, algunos de nueva aparición, como Jeffrey el Cerebro o la nueva amiga de Karen, Shelley. Por supuesto, sigue habiendo lugar para las cintas de Anka donde cuenta su historia durante la II Guerra Mundial, etc., pero, en general, los temas que vertebraban la primera parte quedan un tanto diluidos en el conjunto. Encontramos también aqui los elementos que hacían tan atractivo el primer tomo de esta obra, las reflexiones de una niña tan especial como Karen, en pleno desarrollo de sus preferencia afectivas y sexuales, las portadas de las revistas pulp de ciencia-ficción y terror, las referencias a muy conocidas obras de arte -en este caso, de Caravaggio, Hopper, Lucas Cranach...- y el ambientillo contracultural de finales de los sesenta. Sin embargo, el resultado final da una sensación más heclerótica, menos integrada, que en la primera parte, quizá debido a ese deslizamiento, no radical pero sí perceptible, hacia una suerte de costumbrismo o incluso pistoresquismo y (ATENCIÓN, SPOILER) la falta de conclusión de varios temaas abiertos durante la narración, que nos lleva a pensar si no será que nos espera aún tercer tomo de las aventuras de Karen Reyes, la niña-lobo.

En cualquier caso, lo que importa aquí es que nos ,emos a encontrar con una historia intrigante y enternecedora, una protagonista entrañable con un mundo propio muy peculiar y con unos personajes que se salen, en gran medida, del estereotipo habitual al que nos puede tener acostumbrada la novela gráfica protagonizada o dirigida (aunque no es este el caso, tampoco, pero bien podría serlo) a adolescentes., Y ante todo, con un despliegue gráfico inigualable, espectacular, a medio camino de la caricatura, el dibujo de los cuadernos escolares,el expresionismo y, por qué no, el género de retrato de tribunales (es a lo que me recuerdan a veces) e incluso el collage... La única pega puede ser que Emil Ferris apueste demasiado porque este apartado gráfico deslumbre al lector -como así ocurre-, más que por hilar y rematar adecuadamente el aspecto narrativo del libro, como ya he comentado, pero, considerando el resultado del conjunto, sin duda se le puede perdonar... El secreto es abrir el libro por cualquier página y ante semejante despliegue de ilustraciones, con todo tipo de recursos, dedicarse a disfrutar.

La primera parte de esta estupenda novela gráfica. reseñada en: Lo que más me gusta son los monstruos

viernes, 21 de junio de 2024

Erika y Klaus Mann: El milagro de España. Crónica de un viaje en 1938

Año de publicación: 2024 (el libro), 1938 (los artículos)

Traducción: Carlos Fortea e Isabel García Adánez

Valoración: Recomendable

Es innegable la importancia que la guerra civil española tuvo y tiene en la cultura popular. Decenas (o centenares) de novelas, ensayos, comics, series, documentales, películas, etc se han acercado al tema desde los más variados ángulos. Dicho esto, y sin negar la importancia de la ficción o los estudios históricos, creo que es fundamental acudir a autores que tuvieron la ocasión de presenciar in situ (parte de) la contienda.

Dentro de este grupo, "llama la atención" la cantidad de periodistas alemanes que cubrieron y/o participaron en la guerra: Alfred Kantorowicz, Ernst Toller, Egon Erwin Kisch, etc. En este grupo hay que incluir a Erika y Klaus Mann, hijos del celebérrimo Thomas Mann y exiliados de la Alemania nazi desde 1933.

Los 13 artículos recopilados en este pequeño volumen de apenas 120 páginas tienen su origen en las tres semanas (23/06/1938 a 14/07/1938) que los hermanos Mann estuvieron en la España republicana, siendo Barcelona, Tortosa, Valencia y Madrid los lugares por donde se movieron.

Seis son los textos de Klaus, cinco los de Erika y dos los escritos a cuatro manos. En todos ellos se observan aspectos comunes que oscilan entre la indignación y la compasión y que dan cuenta de la fe y esperanza en el triunfo del bando republicano, el asombro ante la resistencia de la ciudad de Madrid, el reconocimiento del esfuerzo en materia de educación y formación por parte de la República (pedagogía vs demagogia, etc).

Pero más que estos puntos comunes me interesan ciertas diferencias entre los textos de uno y otro y algunas notas que creo que son 100% actuales (recordemos que estamos a unos días de unas elecciones legislativas en Francia en las que la ultraderecha parte como favorita).

En lo que a las diferencias se refiere, los textos de Erika son más íntimos y personales que los de Klaus. Erika pone su mirada más en los pequeños detalles, en las pequeñas cosas y en la cotidianeidad que asoman en medio de la destrucción y el horror. Además, se permite licencias más literarias, como observamos en este párrafo:

Siempre es una impresión extrañamente horrible y conmovedora ver a la gran ciudad encogerse como un animal atemorizado cuando las luces se apagan en segundos, la gente desaparece de las casa, cuando no hay más que miedo y tinieblas.

En cuanto a la vigencia de los textos, resultan interesantes las reflexiones de ambos en lo que a "comprar el marco mental del enemigo" o al sentido y objetivo de la lucha se refiere. Ese dilema pacifismo / guerra en una situación de excepcionalidad es algo que lleva a los autores al cuestionamiento de sus propias convicciones.

Dicho esto, si alguien busca profundidad o un análisis completo de "cómos y porqués", que se olvide de El milagro de España. Son textos escritos en la urgencia del momento y con un objetivo muy claro, el del hacer un llamamiento desesperado a la implicación de pueblos y potencias democráticas. Ahora bien, si se busca un testimonio de primera mano, subjetivo (obviamente) sin ser panfletario, y que no requiera del lector que se estruje las meninges, esta puede ser una buena opción.

También de Klaus Mann en ULAD: El volcán

jueves, 20 de junio de 2024

Manuel Benito Aguirre: El subterráneo habitado

- Su estilo. No sólo es arcaico, sino que, para narrar el más mínimo evento, se enzarza en una maraña de sintaxis alambicada, léxico apolillado, soliloquios dramáticos y reflexiones morales tangenciales. Fijaos, por ejemplo, en cómo comunica que Timancio cae dormido en la página 13: «la fatiga y el cansancio habían rendido mis fuerzas y mis potencias ya no se encontraban en estado de ejercer sus funciones, de modo que el sueño se apoderó bien pronto de todas ellas».

- Su argumento. Obliga al lector a suspender la incredulidad en demasía. Asimismo, recuerda a un culebrón: la concatenación de acontecimientos rebuscados e inverosímiles, las coincidencias forzadas, los giros de tuerca gratuitos, las falsas muertes, las equívocas intenciones de diversos personajes, el maniqueísmo de la mayoría del elenco...

- Su ritmo. Se antoja sumamente inconsistente. En ocasiones la trama se estanca por culpa de la prosa farragosa y el foco en escenas o detalles innecesarios para el conjunto, y en cambio otras veces los sucesos se encadenan sin apenas dar respiro.

- Sus personajes. Salvo el protagonista, que es menos intachable de lo habitual en este tipo de historias, son demasiado planos (secundarios altruistas y magnánimos o villanos irredimibles).

- Sus digresiones de corte moral. No siempre aportan gran cosa. Además, están bastante desfasadas a día de hoy, pues sus halagos a los placeres de la sociedad parecen desmesurados, y su visión etnocéntrica es decididamente colonialista.

miércoles, 19 de junio de 2024

Fumiko Enchi: Los años de espera

Título original: Onnazaka (女坂)

Traducción: Keiko Takahashi, Jordi Fiblia

Año de publicación: 1939

Valoración: muy recomendable

No suelo comparar la edición original del libro (en este caso, japonesa) con la edición en español, que al fin y al cabo es la que se está reseñando, pero el título de esta novela es uno de esos casos en los que el traductor debería poner un asterisco y escribir al pie de página: “expresión intraducible que significa…”. Además, el título en español no le hace justicia al original. En los templos japoneses, 女坂 (onnazaka) y 男坂 (otokozaka) son dos tipos de caminos o escaleras que llevan a los santuarios, diferenciándose principalmente por la dificultad del ascenso. Onnazaka, camino de mujeres, es menos empinado y tiene una pendiente más suave, diseñado para ser accesible a personas mayores, mujeres con kimono o niños. Por otro lado, otokozaka, camino de hombres, es más empinado y directo, con escalones pensados para aquellos que buscan un ascenso más vigoroso y físicamente demandante, visto por algunos como una prueba de fortaleza y determinación. Fumiko Enchi emplea "onnazaka", a mi parecer, con un significado cargado de sarcasmo, señalando la condescendencia hipócrita hacia las mujeres en una sociedad donde los hombres mandan, a pesar de que en muchos casos las mujeres transitan la vida por un camino lleno de obstáculos.

Un alto funcionario de provincia, según las viejas tradiciones que ya no son bien vistas en la capital, decide tomar a una concubina, lo cual reforzará su imagen de mandamás entre su séquito. A pesar de su vil decisión, es lo suficientemente liberal como para delegar la tarea de elegir a la joven afortunada a, nada más y nada menos, que a su abnegada esposa, quien ha tenido que soportar las infidelidades (socialmente aceptables) de su marido. Obviamente, el descaro de su esposo le supone una humillación. Sin embargo, “los celos de la esposa que se encontrara en semejante situación tendrían su contrapeso en el orgullo natural por ese signo de la creciente prosperidad de la familia”.

Hay muchos aspectos de esta novela, tanto de estilo como de temática, que la hacen merecedora de una valoración positiva, pero quisiera resaltar ciertos pasajes que me parecieron curiosos:

Ya que uno de los temas principales del libro es la infidelidad y la diferencia en cómo los hombres y las mujeres experimentan la sexualidad, no podían faltar los pasajes cargados de erotismo. Una de mis escenas favoritas es cuando la esposa se afana en atrapar una serpiente que se había colado en la habitación en medio de la noche. La acción hace que se abra su kimono, dejando sus hombros y senos al desnudo, cubiertos de sudor e iluminados por la luna. Esta escena no solo es visualmente impactante, sino que también contrasta la vulnerabilidad y la fuerza de la protagonista. La serpiente, representación del invasor, en este contexto parece simbolizar las amenazas constantes a la estabilidad familiar. La imagen de la mujer, a la vez expuesta y poderosa en su determinación por proteger su hogar, encapsula muchas de las tensiones que Enchi explora a lo largo de la novela.

Otro pasaje que destaca es la descripción de la elección de la concubina por parte de la esposa. La autora logra capturar la complejidad de las emociones de la protagonista, mezclando resentimiento, resignación y un sentido perverso de deber. La forma en que la esposa maneja esta situación refleja su inteligencia y su capacidad para manipular las expectativas sociales a su favor, aunque sea en una situación humillante.

Uno de los personajes que más me atrajeron fue el “otokogeisha”, el geisha hombre, una figura anacrónica ya a finales del siglo XIX, quien sirve de celestino durante la elección de la concubina. Al estar en contacto constante con hombres de la nobleza, mira con desdén las costumbres de los provincianos, aunque al mismo tiempo envidia el orgullo de una tradición que está desapareciendo.

En conclusión, "Los años de espera" es a la vez una obra conmovedora y una profunda crítica social (nótese el año de publicación). Las descripciones de las costumbres de la época enriquecen la narrativa, ofreciendo una visión vívida y crítica del Japón de finales del siglo XIX. En definitiva, este libro es una obra imprescindible para quienes buscan entender mejor la literatura japonesa y las dinámicas de género que Enchi tan hábilmente pone en relieve. Personalmente, es una de mis novelas japonesas favoritas.

martes, 18 de junio de 2024

Melanie Mitchell: Inteligencia artificial. Guía para seres pensantes

Título original: Artificial Intelligence: A Guide for Thinking Humans

Traducción: María Luisa Rodríguez Tapia para Capitán Swing

Año de publicación: 2020

Valoración: recomendable

lunes, 17 de junio de 2024

Peter Bergen: Osama de cerca

Idioma original: inglés

Título original: The Osama Bin Laden I Know

Traducción: Gabriel Dols Gallardo

Año de publicación: 2006

Valoración: bastante recomendable

Si hay una máxima periodística que dice que no hay nada más viejo que el periódico de ayer, imaginad cómo me siento programando hoy una reseña como esta. Ni tan siquiera cuento con la coartada de la efemérides o de la rememoración de algún hecho relacionado con cierta fatídica fecha, no hay nada (aparte de las referencias el texto en cierta lectura reciente de Susan Sontag) que justifique que recupere o reabra el interés por este personaje que, cuesta encontrar los términos para ser preciso, es historia de la humanidad. Porque han pasado casi veintitrés años de ese momento que, como muy pocos, queda definido en la memoria colectiva con la consabida frase ¿dónde estabas cuándo cayeron las Torres Gemelas? Y para los muy jóvenes o muy despistados, un gentle reminder sobre los motivos por los que cada vez que tomas un vuelo hay que pasar por los farragosos controles de equipaje y los rutinarios arcos de seguridad. O porque en los puertos hay controles aleatorios de escaneo de los contenedores. Y un largo etcétera de cosas que el liderazgo de Osama Bin Laden provocó. Bueno, y los actos de sus seguidores y su organización terrorista. claro.

De hecho, cuando este libro se publicó ni siquiera se había producido el misterioso episodio de su muerte (o de su desaparición) y el libro, antes de epílogos y apéndices finales, aún habla en tiempo real del cabecilla de Al Qaeda y, con un respeto distante pero respeto al fin y al cabo, se refiere a él como lo que fue durante años: el hombre más buscado del planeta. Un respeto precavido que, ya sabemos cómo se las gastan, habré de mantener para no excitar los ánimos. A ver si habiendo sobrevivido a los fanáticos de Manuel Vilas voy a caer con esto.

Peter Bergen articula un texto extenso y documentado con dos centros de gravedad: la entrevista que le hizo al propio líder de Al Qaeda y ese crescendo hasta el 11-S al que ineludiblemente el libro nos arrastra. En medio, fragmentos de entrevistas, testimonios y confesiones de detenidos y condenados, confesiones, semblanzas de acólitos y enemigos, recortes biográficos, declaraciones propagandísticas y textos con un claro factor diferencial entre el frío relato de los hechos y el fervor, diría ingenuo pero no, religioso, que tizna las declaraciones y me corrobora en mi opinión expresada no hace demasiado sobre lo pernicioso de las religiones y lo curioso que es que, en los sectores más extremistas, se deteste con tanto encomio a los ateos, como si se tratara de invididuos rebeldes incapaces de acatar un orden superior, bajo el nombre en que este pueda presentarse. Aunque el texto tenga ese efecto colateral de la humanización, al que muchas veces se presenta como un hombre educado, austero, de maneras y ademanes correctos y matizados, apenas hay que raspar un poco para ver cómo sus ideas influyen en sus seguidores, cómo éstas anulan a las de los suyos, cómo el discurso se inflama y se convierte en un díálogo cansino y monocorde (mencionando, eso sí, a Dios cada tres frases) y cómo calaba o cómo cala.

Porque aún asistimos a los poderosos coletazos de esos hechos y Osama Bin Laden, sin lugar de entierro al que peregrinar, sin que la gente lo lleve en camisetas como a Pablo Escobar, aún está vivo en su estela en el presente. Y no sólo por la escasa habilidad de la civilización occidental para neutralizar su influencia. Cuidado, que los frentes que abrió aún están muy lejos de cerrarse.

domingo, 16 de junio de 2024

José Antonio Garriga Vela: Cruce de vías

Idioma original: Español

Año de publicación: 2024Valoración: Está muy bien

Resulta complicado hacer la reseña de un libro en el que se reúnen 104 textos seleccionados de entre los aproximadamente 1500 que constituyeron la columna semanal Cruce de vías, publicada por José Antonio Garriga Vela en el malagueño diario Sur.

Son textos que abarcan casi 30 años y que podrían constituir una autobiografía fragmentaria a través de las rutas de la memoria y del deseo. Y digo fragmentaria porque tal y como indica el autor en El último viaje: "la vida queda reducida a esos instantes de felicidad que pasan ante nosotros bellos y luminosos como las ofrendas del río sagrado".

Ordenado, más o menos, según un criterio temático, Cruce de vías comienza en el territorio de la infancia. Hay textos que se acercan a la poesía en prosa y otros que bordean lo puramente narrativo, entradas que van del intimismo al costumbrismo, pero normalmente con una melancolía que no se convierte en ñoña nostalgia autocomplaciente. Afortunadamente.

Pero la infancia termina y las rutas que uno dibuja con sus dedos en los mapas (las fronteras han cambiado tanto, mis cosas ya no te pertenecen y todos estos viejos libros ya no se acuerdan de cómo nos conocimos que dice la canción de La Habitación Roja) se convierten en sitios más o menos reales, en ciudades en las coexisten vida y la muerte, en lugares en los que la vida se repite con diferentes caras y paisajes, en sitios poblados de fantasmas y presencias que dicen tanto de quiénes somos como de quiénes fuimos.

Soledad, esperanza, amor y deseo, la literatura y los viajes, el paso del tiempo (¡cómo obviarlo!) son los grandes temas que atraviesan los textos. Pero si bien hay una cierta uniformidad en lo temático, no se puede decir lo mismo de la parte formal. Así, vamos de la literatura de viajes a la poesía, del ocurrente microrrelato a la estampa viajera, de lo casi ensayístico al terror gótico, haciendo gala de una mirada imaginativa y tierna al mismo tiempo.

Quizá porque todo se reduzca, a fin de cuentas, a volver con la imaginación y el recuerdo a aquellos lugares en los que uno fue feliz.

Un único consejo para quien piense leer Cruce de vías: recomiendo ir poco a poco, leer 4 textos hoy, 3 mañana, 5 pasados unos días, etc. Empecé leyendo el libro "del tirón" y tenía la sensación de que los textos se devoraban entre sí. Mejor dejarles espacio y tiempo, que tomen aire, cojan altura y caigan cuando tengan que caer. ¿Me explico?

sábado, 15 de junio de 2024

Alberto Moravia: Cuentos romanos

viernes, 14 de junio de 2024

Juan Goytisolo: Campos de Níjar

Año de publicación: 1960

Valoración: Recomendable

Juan Goytisolo es uno de esos grandes maestros de mediados del siglo pasado, un miembro del pequeño ramillete de autores (no voy a citar a nadie más para que no me critiquen) que todos los amantes de la literatura deberíamos conocer a fondo. En realidad tengo que confesar que tampoco conozco más allá de algunos de los títulos más representativos de su obra narrativa, carencia imperdonable que intento empezar a corregir, un poco al azar, con este su primer libro de viajes, escrito cuando Goytisolo todavía no se había desprendido del todo de sus inicios realistas y más bien poco arriesgados.

El viaje tiene bastante poco de épico y mucho más de exploración. El autor, que andará por los veintimuchos años, más de lo que parece lucir el muchachito de la cubierta, parece que conoce previamente algo del terreno, y busca una inmersión total. Recordemos, estamos en la España de finales de los 50 del siglo pasado, todavía lastrada por una década de autarquía y en su mayor parte sin desprenderse de los harapos de siglos de pobreza, atraso e incultura, en especial en las zonas rurales más profundas. Y el escenario es quizá uno de los más extremos que el viajero pudiera buscar: la comarca al Este de Almería, a veces hacia el interior (Níjar), y otras mirando a la costa (Cabo de Gata, Rodalquilar, Agua Amarga, Carboneras). Entre medias, campos desolados, minúsculos poblados, carreteras o caminos desiertos, paisajes africanos, vegetación enana o inexistente bajo un sol abrasador.

Algunos o muchos de estos lugares son ahora pequeños pueblos con encanto o destinos turísticos con chalets apetecibles, urbanizados y cosmopolitas aunque relativamente tranquilos. Pero setenta años atrás apenas aparecía de cuando en cuando un turista francés algo extravagante, y el cierre de algunas minas había dejado despoblación y paupérrimas aldeas donde el objetivo era la pura supervivencia. Se diría que Goytisolo, a quien por venir de Barcelona los vecinos miran como a un extraterrestre, busca sin embargo el alma de la comarca, y la va encontrando en esas gentes que se asoman a las puertas, los niños medio desnudos que le rodean, o los paisanos que le dan conversación en la taberna.

Se desplaza en autobús, en la caja de un camión o en un carro tirado por un burro, se aloja en las pocas fondas que encuentra, y deja hablar a los lugareños, el joven camionero, el señorón dueño de un pueblo entero (un personaje muy de Berlanga), la pareja de civiles, el viejo que vende frutas de la chumbera. Vamos, lo que define al viajero y le diferencia del turista, dejarse llevar, cero comodidades, ver y escuchar, ir registrando lo que le rodea sin filtros, en estado natural.

A diferencia de otros libros de viajes, no hay atisbo de humor, seguramente porque tampoco se encuentra ocasión, y tampoco de ensalzamiento artificial. Como mucho, se puede decir que Goytisolo, además de dejar constancia casi notarial de lo que ve, realiza sobre su relato un cierto ejercicio de estilo, dejando que su prosa se enriquezca con un léxico quizá excesivamente prolijo (guadapero, serillo, cenacho, algaida o jábega son algunos términos encontrados en una página al azar). Pero tampoco es justo criticarle demasiado por ello. Es un autor joven, todavía dominado por el realismo, que parece buscar un camino para progresar en su técnica. Afortunadamente encontraría más adelante ese rumbo, bastante diferente de este.

Con todo, deja algunas reflexiones interesantes que trascienden al paisaje o a sus habitantes. El autor cree encontrar la clave de una tierra que debería resistir la tentación de sentirse tarjeta postal o pieza de museo:

'Por eso me gusta Almería. Porque no tiene Giralda ni Alhambra. Porque no intenta cubrirse con ropajes ni adornos. Porque es una tierra desnuda y verdadera'.

Algo que seguramente hubiera firmado Carlos Cano, que retrataba esas tierras en un precioso pasodoble. Los tiempos han cambiado mucho, pero no estaría de más darle una vuelta a la idea, no ya en Andalucía, en cualquier otro lugar.

Otras obras de Juan Goytisolo reseñadas en ULAD: Señas de identidad, Don Julián / Juan sin Tierra, Las virtudes del pájaro solitario

jueves, 13 de junio de 2024

Juan Villoro: Materia dispuesta

Idioma original: Español

Año de publicación: 1996

Valoración: Entre está bien y recomendable

Publicada originalmente en 1996 y reeditada en 2022 por Almadía, Materia dispuesta es la segunda novela del prolífico Juan Villoro. Y si bien podríamos definirla, a grandes rasgos, como una novela de formación con ecos de La conjura de los necios, un análisis algo menos superficial nos llevaría a concluir que esta sería una definición, cuanto menos, incompleta.

Novela de formación: componente obvio e innegable, sí. Los siete capítulos que componen el libro recorren 28 años de la vida de Mauricio Guardiola, separados por dos temblores que sacuden la Ciudad de México (entre finales de los 50 y los primeros 80). Destaca en este sentido el recurso a la primera persona en los 3 primeros capítulos (voz infantil), a la tercera persona de los 3 últimos (voz adulta) y a la mezcla de ambas en el capítulo central que supone el paso de la infancia / adolescencia del protagonista.

Con ecos de La conjura de los necios. Lo grotesco, lo extraño y lo extravagante como parte fundamental de la gran tragicomedia de la vida. Desde la primera imagen, la de Mauricio Guardiola niño viendo a su padre follar con una de sus múltiples amantes, todo en la vida del Guardiola hijo girará en torno a círculos en los que no acaba de entrar.

Definición, cuanto menos, incompleta. Porque la novela habla también de diversas desubicaciones y búsquedas de una identidad y un sentido de pertenencia, de política, de ascenso social, de éxito y fracaso, etc, Y para ello es clave el personaje de Roberto, padre y antítesis de Mauricio. No es el único recurso a la contraposición del que se sirve Villoro: la doble vida de Roberto, la ubicación en los márgenes del barrio en que ambos residen, la ambigua sexualidad de Mauricio frente a lo "puro macho" de Roberto, el hermano "hiperactivo" frente al Mauricio contemplativo, la figura de la madre, etc.

Todas estas figuras, además, dibujan un cuadro de la ciudad de México y de la sociedad mexicana de la época. Quizá aquí resida la principal "dificultad" para un lector no mexicano, en la incapacidad de aprehender las diversas referencias a la mexicanidad. Las líneas generales se captan (el machismo, la corrupción, el nepotismo, etc) pero me quedo con la sensación de que alguien más (dis)puesto en la materia le sacaría más jugo a la novela.

Un montón de libros de Juan Villoro en ULAD: AQUÍ