miércoles, 6 de octubre de 2010

Grandes villanos literarios: Heathcliff en Cumbres Borrascosas, de Emily Brontë

Título original: Wuthering Heights

Fecha de publicación: 1847

Valoración: Muy recomendable

El villano que protagoniza mi reseña dedicada a los malos malotes de la literatura no es otro que el legendario Heathcliff, el inolvidable galán vengativo de la famosa novela Cumbres Borrascosas, un huérfano de orígenes inciertos acogido por los bien situados Earnshaw, que se come al resto de los personajes.

Cumbres Borrascosas fue la única novela de Emily Brontë, la mediana y más misteriosa de esas tres hermanas escritoras de Yorkshire a las que les costaba horrores armonizar los dos mundos en los que vivían: el interior y el exterior. Sucedía que las tres mujeres, hijas de un severo pastor protestante viudo, y hermanas de un bala perdida llamado Branwell, fueron desde bien pequeñas aficionadas a resguardarse de la húmeda y triste realidad de su entorno a través de los libros y la escritura. Ellas mismas se crearon sus propios seres y mundos imaginarios, y los plasmaron en decenas de cuadernillos en blanco, soportes que más tarde serían sustituídos por cuidadas ediciones bien acogidas por público y crítica. Pero sus vidas personales no fueron tocadas por la fortuna: todas murieron jóvenes y Charlotte, la única que se casó, lo hizo embarazada.

Emily, como se ha dicho, la más solitaria y peculiar de las tres, con Cumbres Borrascosas armó una buena. Los personajes del libro, que viven en unas tierras tan húmedas, oscuras y solitarias como el páramo que las Brontë habitaban, sucumben sin reparos a las violentas pasiones que les agitan, las cuales incluyen amores clandestinos, relaciones incestuosas, venganzas retorcidas, bofetadas y empujones. Y en la época, un libro así era poco menos que un poemario en honor a Belcebú. Sin embargo, los años han hecho que esta intensa novela haya sido reconocida como un magistral atrevimiento de la señorita Emily, y algo mucho más meritorio que las obras más formales y contenidas de sus hermanas.

Y bueno, ¿argumentamos un poco? En esta trama decimonónica encontramos un amor salvaje y prohibido entre el asilvestrado y maltratado Heathcliff y la caprichosa y hermosísima hija de sus padres adoptivos, Catherine, la cual, finalmente, escogerá para casarse a un vecino lechuguino. La elección de la joven desata la furia de un ya de por sí enfadado con el mundo Heathcliff, y tras duros y trágicos eventos, el muchacho desaparece unos cuantos años para volver transformado en un adinerado hombre dispuesto a ejecutar su venganza: aunque sea, contra los descendientes de los que le hicieron tanto daño...

Por todo esto he escogido a Heathcliff como mi villano predilecto: porque posee una dualidad impecablemente mostrada. Y ello constituye un gran mérito por parte de Emily Brontë, escritora que en ningún momento juzga a sus criaturas borrascosas y nos enseña cómo cierto contexto provoca que un huerfanito asustadizo y primario acabe transformándose en un enamorado entregado primero, en un millonario hecho a sí mismo y deseoso de vendetta después.

La obra ha sido llevada al cine en varias ocasiones. Ninguna versión de las que he visto me ha gustado especialmente. Se habla de una nueva, con Natalie Portman como Catherine.

PD: el gato Isidoro, en su versión anglosajona, se llama Heathcliff...

miércoles, 2 de enero de 2013

Anne Brontë: Agnes Grey

viernes, 10 de febrero de 2012

Libros para San Valentín: Shirley de Charlotte Brontë

Idioma original: inglés

Idioma original: inglésFecha de publicación: 1849

Valoración: Recomendable

En estas fechas tan señaladas (a pocos días de San Valentín), me llena de orgullo y satisfacción reseñar una novela romántica pero de calidad, nada de ñoñeces que animen a los lectores a poner candaditos en puentes italianos, ni best-sellers de medio pelo que narren romances descacharrantes entre niñas raras y muertos vivientes y/o licántropos.

No. No hablamos de nada de eso. Les aseguro que Shirley, una de las cuatro grandes novelas que escribió la mayor de las Brontë, no decepcionará a los lectores exigentes que busquen disfrutar de un buen libro romántico pero sin empalagar y que, por supuesto, no frunzan el morro al escuchar eso de "literatura decimonónica". Porque sí, vale, Shirley es una novela de amor decimonónica, pero para nada puede ser tildada de tostón machista y predecible: no se merece en absoluto estos descalificativos que suelen acompañar a las de su clase.

Narra una historia de amor pero también de amistad y rivalidad entre dos mujeres: Caroline Helstone, una joven rubia, introvertida, delicada y bondadosa, y la Shirley (Shirley Keeldar) que da título al libro, morena, enérgica y un tipo de fémina muy avanzado para su época gracias a su espíritu independiente y sus ideas progresistas. El objeto de deseo de ambas es el joven y atractivo Robert Moore, primo de Caroline, que por culpa de los tiempos combulsos en los que discurre la trama, ve peligrar la próspera marcha de su fábrica textil y teme una revuelta de sus trabajadores. Y aunque en un primer momento parezca que Caroline es la mujer de sus sueños, la arrolladora Shirley lo revolucionará todo. Pero también andará por allí Louis, el reservado hermano de Robert, para añadir áún más emoción al artefacto...

Y de folletín, nada. Las reflexiones personales que atesora, la entrañable amistad que cultivan sus dos mujeres protagonistas (condenadas a odiarse), el suave feminismo que destila, la digna punzada social que da, los hombres aparentemente de hierro pero íntimamente sentimentales que presenta, y el suave giro que da la historia de enamoramientos que le capitanea, hacen de Shirley un libro de alta calidad literaria y sólida textura humanista.

Curiosidades: al parecer, la dulce Caroline Helstone de Charlotte Brontë estaba inspirada en su hermana pequeña Anne, y la indomable Shirley era una recreación de la mediana, Emily, de haber tenido ésta mejor salud y prosperidad. Mientras escribía este libro, Charlotte vio morir a las dos, víctimas de la tisis.

También dicen que a partir de la novela, el nombre de Shirley, hasta entonces cosa de hombres, comenzaron a ponérselo a las mujeres.

Vamos, que amor pastelón no es lo que encontrarán en las páginas de este buen libro.

También de Charlotte Brontë: Jane Eyre

viernes, 31 de diciembre de 2021

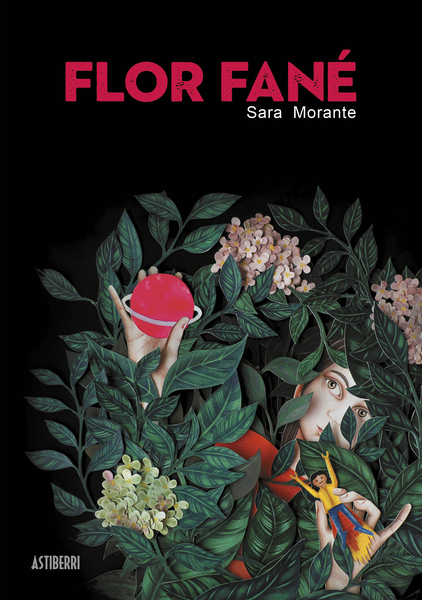

Reseña + entrevista: Flor fané de Sara Morante

Año de publicación: 2021

Valoración: muy recomendable

Siempre he tenido debilidad por las ilustraciones de Sara Morante, desde que las descubrí en las cubiertas de libros de Impedimenta o Contraseña y era un placer reconocerlas entre las demás en las mesas de las librerías (ayudaba, por supuesto, su estilo tan característico, aunque éste también ha ido evolucionando con el tiempo); mayor satisfacción aún supone verla convertida en una ilustradora exitosa y hoy en día casi emblemática dentro de esta actividad, que en los últimos tiempos vive, al menos en España, un florecimiento más que notable. Morante, además de continuar ilustrando libros ajenos (de autores como Mark Twain, César Vallejo, Emily Brontë o Sylvia Plath), siempre con ese toque exquisito y enigmático que le es propio, realizar el cartel de la Feria del Libro de Madrid, etc. también es autora de algunas novelas propias, que ilustra: así fue, en 2015, con la elegante La vida de las paredes y ahora con esta Flor fané, de muy reciente aparición.

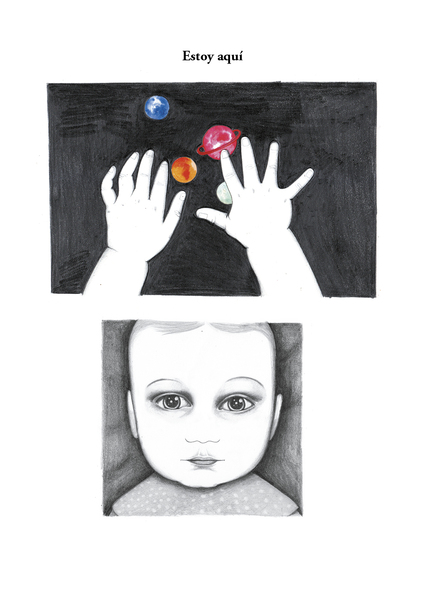

Ahora bien, a diferencia de La vida de las paredes, que, aún con sus momentos oscuros, era una narración más amable, Sara Morante ha optado en este nuevo libro por impactarnos con una historia dura, descarnada, aunque tampoco se recree en los momentos más brutales -de hecho, al sortearlos en general, consigue que los percibamos como más escalofriantes, me parece-; Flor fané nos cuenta la historia de una niña, Olga, desde que es prácticamente un bebé hasta el fin de su adolescencia. Vive en un caserón de una localidad costera con una madre apocada y un padre controlador y violento que pronto comienza a maltratarla con las excusas más nimias, tras años de hacer lo mismo con su esposa. Tan sólo las esporádicas visitas de la abuela de Olga otorgan alguna tregua a la perenne tortura física y psíquica que el tipo inflige a su familia. La niña y luego joven Olga se refugia en el mundo secreto y silencioso de sus juegos y dibujos y, más tarde, en la relación con sus amigas, pero sabiéndose siempre diferente a ellas, marcada por el infierno que vive en su casa.

Este proceso, en un principio gradual y en el que tan perturbadora resultan la amenaza constante y la erosión psicológica que conlleva como las agresiones en sí, está narrado con gran habilidad por la autora, de igual forma que demuestra una gran sensibilidad a la hora de plasmar el mundo propio en el que se refugia, o trata de hacerlo, Olga. Cierto es que cuenta con el recurso de las ilustraciones -aunque el nivel literario de la novela resulta ya de por sí notable-, que añaden a la historia un plus simbólico e incluso un tanto onírico. Porque tampoco es que se trate de reflejar, sin más, lo que podemos leer en el texto; en general, las ilustraciones forman parte intrínseca de la narración, que sin ellas resultaría menos completa. Ilustraciones realizadas, además, con una variedad de técnicas para adecuarse a cada momento de la historia, desde el dibujo a lápiz o a dos tintas -negro y rojo sobre blanco, característicos de alguna etapa anterior de esta ilustradora- al uso de collages o dibujos infantiles para plasmar el universo interior de Olga.

Una novela, en fin, que incide sobre un tema espinoso y difícil con una delicadeza y sensibilidad dignas del mayor elogio, amén de que como libro en sí mismo resulta una delicia por su estupenda edición.

- Flor fané representa cierto cambio respecto a tu anterior La vida de las paredes, que aunque también tenía algún rincón oscuro, era una ficción más amable, mientras que aquí la historia es mucho más dura. ¿Esto lo tenías claro desde que te planteaste su escritura o fue adquiriendo ese cariz al ir tomando forma?

- Tenía claro que iba a ser una historia más profunda y más íntima. La vida de las paredes es una historia coral narrada en tercera persona; Flor fané es el monólogo interior de una niña hasta que alcanza la adolescencia, y su contexto personal es duro. Es inevitable que se aprecien las diferencias entre las dos historias. En el caso de Flor fané, la violencia no es el único tema que se trata, pero sí condiciona su vida, su actitud y su mirada, inevitablemente. Partiendo de esto, sabía que tenía que llegar hasta el hueso y que iba a ser una narración cruda, pero con momentos de luz, porque ese contraste es tan real como la vida misma.

- Además de una historia de maltrato, también es una historia de crecimiento y superación, e incluso más allá....¿Te planteaste siempre que fuera una suerte de "viaje del héroe (heroína, en este caso)"?

- Me interesaba sobre todo su mirada y su evolución a medida que alcanza la adolescencia, y explorar esa fortaleza que nace de la ira; la ira que la quema y que llega a confundir con la felicidad. Tal vez haya una tendencia a evitar sentimientos como la rabia y la ira, pero a mí me parecen fundamentales, necesarios y humanos. Las rendiciones, las resistencias, la capacidad de sentir apego, y otra serie de aprendizajes y revelaciones con los que se va encontrando también vertebran ese camino hacia la madurez. Con todos sus errores y todos sus aciertos.

- La figura de la madre es la más ambigua o indefinida de la novela, pues aunque en principio nos la presentas como indudable víctima, luego adquiere el carácter de cómplice del maltrato, o así la ve Olga...¿Tan fácil es caer en un lado u otro de la línea que separa a víctimas de victimarios?

- La madre es víctima, y ese autoritarismo del padre anula poco a poco su propia autoridad e identidad -tal vez porque le falta esa ira de la que hablábamos-, y tras esa sumisión está su papel de cómplice. No obstante, es la voz y la mirada muy personal de Olga, me he querido centrar en ella y en cómo percibe a sus padres. Así que, sí, percibe a su madre de forma ambigua e indefinida. Ahí reside lo complejo y perverso de la situación, ¿cómo son en realidad sus padres?

- Me ha gustado mucho la sensibilidad con que reflejas el mundo imaginario y secreto en el que se refugia Olga, pero que creo común a todos o a muchos niños es algún momento. ¿Te ha costado mucho rememorar esa etapa de la infancia o quizás las personas con ocupaciones creativas (y en especial la ilustración) no habéis nunca perdido el contacto con ella?

- Sinceramente: me ha costado muchísimo recuperar la mano de mis cinco años. Es verdad que los dibujantes e ilustradores mantenemos esa conexión con el lenguaje visual, que no hemos dejado de expresarnos a través de dibujos, pero, al igual que pasa con el léxico, la forma de dibujar y de mirar de un niño es diferente, y yo he tenido que quitarme de encima once años de dibujo profesional y un buen puñado más para volver a esa forma de expresar sentimientos y pensamientos que tienen los niños. Y no ha estado nada mal como experiencia, por cierto.

- ¿Cómo ha sido el proceso creativo de este libro? ¿Primero escribiste el texto y luego hiciste las ilustraciones o viceversa? ¿O fue un proceso conjunto, de ambos elementos al mismo tiempo?

- Terminé la novela en 2019 sin ninguna intención de ilustrarla, pero siendo consciente de que faltaban partes muy importantes por contar; darle más peso a los personajes secundarios y los momentos que Olga pasa con ellos, y muy especialmente desarrollar esas formas de matar al padre, ese universo simbólico al que recurre como lugar seguro, para racionalizar lo que sucede a su alrededor. En otoño de 2020 surgió la posibilidad de trabajar con Astiberri y vi claro que con ilustraciones y secuencias de dibujos podía darle profundidad e intimidad a su voz, y completar la historia con esas partes de la narración que no estaban en el texto.

- En este libro has utilizado diversas técnicas de ilustración, desde dibujos a lápiz, a color, collages...¿Esto lo has hecho así porque querías darte el gusto de desplegar toda las posibilidades que se te ocurrían o fue una decisión que tomaste según desarrollabas la historia?

- Al principio quería centrarme en los lápices negros. Veía la historia oscura, sobria. A medida que empecé a sumergirme en la voz de Olga, en su mirada infantil, me di cuenta de que los colores son muy necesarios y se puede narrar la crudeza a todo color. Luego se me ocurrió utilizar distintos estilos, para dar forma a los que hace la misma Olga, desde los dibujos infantiles a las hojas de diario en la adolescencia, que narran en primera persona lo que siente, lo que sucede a su alrededor, y lo hace de forma más oscura, también con un lenguaje más duro. Haber utilizado todas las técnicas me ha facilitado dar realismo a su voz.

7- Supongo que no vas a dejar tu labor ilustradora de otros libros, pero ¿tienes planes para algún otro completamente tuyo o vas a dejar que se asiente bien Flor fané antes de planteártelo?

Hay una historia tomando forma en mi cabeza/ordenador/libreta, llevo unos meses trabajando en ella, pero todavía no he salido del todo de la historia de Olga. No tengo prisa y creo que las historias necesitan ritmos pausados, así que sin urgencia la escribiré, como escribí Flor fané.

Agradecemos una vez más su amabilidad a Sara Morante y le deseamos lo mejor para este nuevo año ( y a todos/as vosotros/as). Para quien tenga interés, aquí encontraréis más reseñas de sus libros en Un Libro Al Día: La vida de las paredes

viernes, 6 de mayo de 2022

Siri Hustvedt: Madres, padres y demás

Título original: Mothers, Fathers, and Others - Essays

Traducción: Imma Estany Morros en catalán para Edicions 62 y Aurora Echevarría Pérez en castellano para Seix Barral

Año de publicación: 2021

Valoración: recomendable

Aquellos que seguís el blog desde hace algún tiempo, sabréis de mi absoluta admiración por Siri Hustvedt, pues no es únicamente una autora realmente polifacética que se maneja igual de bien en ensayo que en narrativa, sino que es una autora con grandes inquietudes culturales, científicas y filosóficas. Así, su obra mezcla e integra diferentes conceptos relacionados con el arte y la psique, realizando a partir de ellos profundas reflexiones acerca de la condición humana.

En este conjunto de veinte ensayos de distinta extensión, la autora estadounidense trata aspectos relacionados con las relaciones entre padres e hijos, la memoria y los recuerdos, pero también el arte y la literatura. Así, esta obra complementa y es una extensión de sus ensayos previos como «La mujer que mira a los hombres que miran a las mujeres», «La mujer temblorosa o la historia de mis nervios» o «Los espejismos de la certeza» y es algo que tiene todo el sentido pues toda la obra de Hustvedt está interrelacionada, pues los conceptos que la atañen se ven reflejados en sus distintas obras en mayor o menor grado.

Hustvedt abre el primer ensayo hablándonos de sus orígenes, de su hogar, de sus abuelos, de sus recuerdos de la infancia. Una infancia rodeada de pobreza, aunque sin ser consciente de ello, y también de felicidad con sus tres hermanas y sus primos en la granja de sus abuelos entre campos, tractores y hierba. En este primer ensayo nos interpela como lectores y evoca nuestras emociones al afirmar que «todos adquirimos los sentimientos de los demás, especialmente de aquellos que amamos, e imaginamos que lo que no hemos visto ni tocado también nos pertenece a través de un vínculo imaginario» porque «todos, en un grado u otro, estamos hechos de lo que denominamos ‘memoria’». Y esta reflexión evocando la figura de sus padres y abuelos continua en otros de los ensayos incluidos en el libro, al hablarnos también de los difuntos y los rituales funerarios existentes de las diferentes culturas.

Más allá de aquellos ensayos más enfocados a la introspección, y fiel al feminismo que ha defendido durante toda su vida, el libro contiene ensayos más críticos, más denunciativos sobre la maternidad y los roles patriarcales, afirmando sin tapujos que «la maternidad ha estado y continúa estando ahogada dentro de tantas absurdidades sentimentales, con tantas normas punitivas sobre cómo hay que actuar y qué se debe sentir que hoy en día es como una camisa de fuerza cultural». Y Hustvedt aprovecha estas reflexiones para alabar la figura de su madre, gran aficionada a la lectura y muy de izquierdas, que pasó nueve días en la cárcel tras protestar contra la ocupación nazi en su pueblo en plena guerra mundial. Una mujer con alta resiliencia contra las adversidades de la vida. Una mujer de quién la propia autora afirma que «conocí y amé apasionadamente (…) mi amor fue depurado por la intensa admiración que sentía por ella y por la profunda amistad que tuve con ella a lo largo del tiempo». Y, en esa denuncia sobre el patriarcado y el machismo existente, la autora nos habla sobre los mentores y su importancia a la hora de explotar el talento y aprender, a pesar de que la sociedad a menudo nos otorga mentores inexistentes, que expone en su propia experiencia al afirmar que «una singularidad de mi historia personal es que des de la distancia me asignaron un mentor que no es, no era y no lo ha sido nunca: mi marido» (y esto es algo que cualquier lector que haya leído las obras de ambos autores podrán confirmar) afirmando, sabiamente, que en estos casos «el enaltecimiento y el reconocimiento de la autoridad de una mujer a menudo es interpretado como la denigración y la supresión del hombre y su autoridad». E, incidiendo en el tema, nos habla también sobre la misoginia, y su relación con el arte y la pintura, pues «cuesta mucho más detectar la misoginia en aquello que no está presente: en la absencia de nacimientos en el canon de la pintura occidental, en la placenta desaparecida…» porque de esta manera «el sueño griego del nacimiento masculino persiste: no es la madre la que da a luz a lo que denominamos su hijo: ella únicamente cuida la semilla que han sembrado dentro de ella».

En ensayos menos interesantes (según mi modesta opinión) nos habla sobre límites y fronteras, sobre Trump y la pandemia a raíz del COVID, y también dedica ensayos a la figura de Simbad y a Lousie Bourgeois y su atrevimiento, su desparpajo y también las interpretaciones psicoanalíticas de su arte. Asimismo, nos habla de Jane Austen y su libro «Persuasión», así como de «Cumbres borrascosas», de Emily Brontë. Estos ensayos plenamente dedicados a una obra literaria o artística no suscitan excesivo interés a menos que uno conozca la obra, pues trata de ella en profundidad (incluso revelando el argumento con detalle). Este hecho es algo que ya me ocurrió con «Cuentas pendientes» de Vivian Gornick y creo que su lectura está únicamente dedicado a quienes tengan especial interés en su análisis de tales obras a pesar de que cada uno extrae sus propias conclusiones pues el libro «es como un virus: el texto está muerto hasta que es animado por el cuerpo de un anfitrión». Por ello, estos capítulos aportan un punto de irregularidad al libro que lastran en parte su lectura, aunque también es cierto que al ser ensayos independientes el lector puede simplemente optar por saltárselos porque incluso sin ellos el libro merece holgadamente su lectura.

Por fortuna, Hustvedt recupera el pulso y nos ofrece sus mejores análisis cuando nos habla de literatura y narrativa, como cuando separa la autora de la narradora afirmando que «yo puedo ser la autora de la historia, pero no soy su narradora. En este caso, no hay una persona real que cuenta la historia. Yo, la autora, sin duda estoy alienada de mí misma». Así, nos habla de la importancia de la narración pues «nos explicamos historias a nosotros mismos para darnos un sentido» y, por ello, «la verdad que busco como escritora de ficción no es un registro documental del pasado. Busco la verdad emocional. Los personajes tienen que comportarse, hablar y pensar a lo largo de su vida de una manera que tengan en mi un eco de verdad. Esta verdad no tiene nada que ver con la naturaleza de los hechos expuestos». La autora defiende la literatura que nos remueve, que nos impacta, porque tal y como afirma «no me interesa el arte que no me cuesta nada entender. Solo me interesa el arte que me hace reflexionar un cierto tiempo», porque entiende la lectura como «una manera de autoexpandirnos» y, por ello, «cuando la literatura es meramente una distracción, no te puede cambiar de cara al futuro. No te puede sacar del marco conceptual y las pautas aprendidas de la vida mientras la vives». De esta manera, «leer novelas significa que estás dispuesto a sumergirte en las realidades complejas de los demás. Significa que tienes curiosidad y voluntad para participar en una suerte de pluralismo», porque «leer ficción comporta una pérdida del yo en manos del otro, un ceder y dejarse ir. A un narcisista virulento, esta pérdida del yo le resulta imposible. Lo que cuenta es ver el propio yo reflejado infinitamente en las caras admiradas de la esposa, el amigo o la multitud. No hay diálogo en esta sala de espejos».

La autora nos habla también de la memoria, algo que ha hecho repetidas veces en sus libros, y apunta que «la novela y otras formas de literatura son fruto de la memoria, y la memoria en sí está sujeta a cambios imaginativos»; esto es algo demostrado científicamente pues se ha constatado que «los pacientes que sufren daños bilaterales en el hipocampo, una parte del cerebro asociada a la memoria autobiográfica y también a la navegación, no únicamente tienen dificultades para recordar… sino que también les cuesta imaginar». De igual manera, Hustvedt expone casos de personas (condenas incluso por asesinato) han afirmado recordar cosas que nunca han sucedido, por presión policial o presión social constatando así que «hay pruebas empíricas sólidas que confirman que la memoria de cada persona puede ser manipulada por presión social».

Por todo ello, este recopilatorio de ensayos nos ofrece una buena oportunidad para reflexionar sobre el arte en sí mismo, pero también sobre cómo nos construye y nos forma como personas estableciendo una relación única, inigualable y exclusiva entre una obra y cada uno de sus lectores, pues la manera como nos impacta y nos sacude depende de la obra pero también de la propia vida (y no únicamente «lectora») de cada uno de nosotros destacando, por encima de todo, la necesidad de la empatía para poder conectar con ella. Tal y como afirma Hustvedt, «la empatía es un estado de ánimo compartido» y únicamente a través de una conexión emocional con la obra podemos llegar a comprender todo su sentido. De esta manera, se trata de un libro que, pese a su irregularidad a causa de su amplitud temática, es recomendable siempre y cuando sepamos manejar las expectativas porque, en palabras de la propia autora «la expectativa a menudo es una forma de prejuicio (…) y a veces distorsiona aquello que tenemos delante de nuestros ojos». Así pues, lanzaos a leer a Hustvedt sabiendo, a ciencia cierta, que a cada uno de vosotros os entusiasmará por cosas diferentes.