sábado, 9 de marzo de 2013

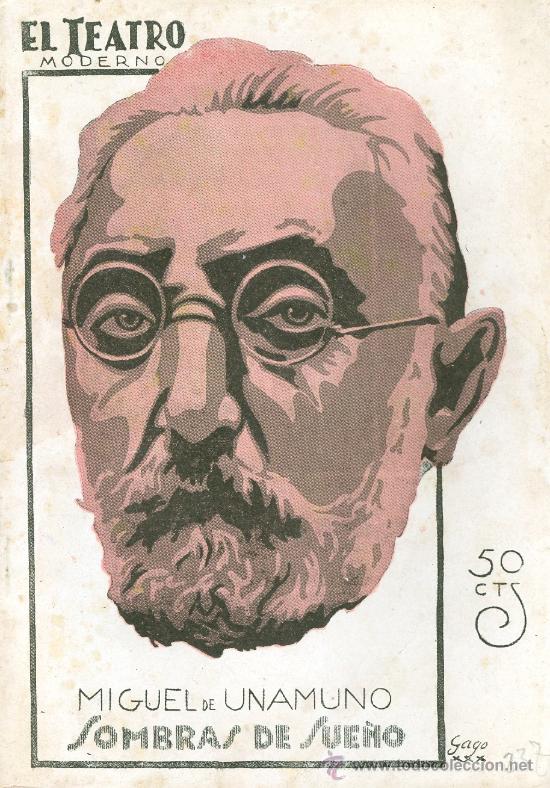

Miguel de Unamuno: Sombras de sueño

Año de publicación: 1927

Año de estreno: 1930

Valoración: se deja leer

Siguiendo con nuestro afán por reseñar las últimas novedades editoriales, aquí vengo yo con una reseña de una obra de teatro de Unamuno escrita en 1926, publicada en 1927 y estrenada en 1930. El teatro de Unamuno es, seguramente, lo menos conocido y estudiado de su producción; incluso la poesía, que fue menos apreciada por sus contemporáneos y por los críticos posteriores, ha empezado a recibir una atención más sistemática y laudatoria; por no hablar de la narrativa o el ensayo, que son tradicionalmente los géneros privilegiados de la producción Unamuniana.

Y hasta cierto punto se comprende el por qué de esta desatención hacia el teatro de Unamuno, leyendo Sombras de sueño. Empezaré por decir que la obra plantea cuestiones interesantes -como no podía ser menos en una obra de Unamuno-: la cuestión de la identidad privada frente a la pública; el peso y el sentido de la historia (con algunas puyas al positivismo, así de pasada); o la relación del individuo con su propio pasado.

El argumento tiene cierta semejanza con La tempestad de Shakespeare, aunque con mucho menos vuelo, claro. En una pequeña isla viven Don Juan Manuel de Solórzano y su hija Elvira, que está apasionadamente enamorada de un héroe histórico al que solo conoce por un libro: Tulio Montalbán, libertador de su patria cuyo cuerpo desapareció misteriosamente después de una batalla (como ocurrió con el del rey Don Sebastián portugués). A esta isla llega un hombre joven que atrae la atención de todos: Julio Macedo, misterioso y seductor. Entre Elvira y Julio se produce el esperable encuentro y reconocimiento de las almas, pero todo se tuerce cuando él confiesa (redoble de tambores) que es el asesino de Tulio Montalbán. ¿O será el propio Tulio Montalbán disfrazado? (chanchancháaaaaan)

Y sin embargo, Unamuno no consigue construir una obra que atrape al lector/espectador. A pesar de que, efectivamente, plantea temas que podrían dar mucho juego, y que de hecho son muy actuales (por ejemplo, el "derecho al olvido", la finalidad de la historia o la relación entre narración, memoria e identidad), en conjunto en el texto ninguno de estos temas se desarrolla por caminos medianamente interesantes; los personajes, como sucede en sus nivolas, son encarnaciones de una idea o un sentimiento, unidimensionales, irreales. Además, las casualidades inverosímiles y los giros precipitados de la trama no sorprenden, sino que aturden.

Hay también otra razón por la que el talento (innegable) de Unamuno quizás encaja en el teatro peor que en cualquiera de los demás géneros: su estilo. Unamuno siempre escribe como Unamuno, y sus personajes siempre hablan como él. Incluso Elvira parece en ciertas escenas un Unamuno con faldas, que se enzarza en una discusión con su padre sobre el significado de don Quijote y Sancho, tema favorito del autor. Y no solo eso: aquí, como en cualquier texto de Unamuno, abundan las antítesis, paradojas, etimologías, paralelismos, creando un lenguaje denso y a veces confuso, repetitivo y antinatural. Si eso en una novela, ensayo o poesía puede ser interesante y hasta meritorio, en el teatro, creo, produce un efecto pesado y distanciador.

No cabe duda de que las obras teatrales de Unamuno tienen su interés en el conjunto de su producción, y que merecen ser estudiadas como nuevas reiteraciones, en un género distinto, de sus obsesiones temáticas recurrentes. Pero como espectador, la verdad, creo que no disfrutaría de ver estas Sombras de sueño.

También de Unamuno en ULAD: Niebla, San Manuel Bueno, mártir, Abel Sánchez, La tía Tula, Paz en la guerra

lunes, 3 de octubre de 2016

Miguel de Unamuno: La tía Tula

Otros libros de Miguel de Unamuno en ULAD: Niebla, Paz en la guerra, Abel Sánchez, San Manuel Bueno, mártir, Sombras de sueño

viernes, 7 de noviembre de 2014

Miguel de Unamuno: Paz en la guerra

Idioma original: español

Idioma original: españolAño de publicación: 1897

Valoración: decepcionante

Paz en la guerra era una lectura que tenía pendiente, porque de Unamuno me he leído ya casi toda su "nivolística", pero esta primera novela suya siempre me había dado algo de pereza. Así que ahora, aprovechando que se cumplen los 150 años del nacimiento de Unamuno, me he decidido a leerla. Y la verdad, qué decepción. Hacía tiempo que no me costaba tanto terminarme un libro, y eso que no llega a las 250 páginas.

El argumento, o mejor, el mundo de la novela es probablemente conocidos por todos: se describe en ella el sitio de Bilbao durante la Tercera Guerra Carlista (1873-1874), y la lucha entre los liberales -identificados con el comercio, la ciudad y la modernidad- y los carlistas -identificados con la agricultura y la ganadería, el campo y la tradición-. Quizás lo más destacable de la novela es la capacidad de Unamuno para presentar a ambos bandos del conflicto sin ser panfletario: sin que la novela se transforme en un alegato en favor o en contra del liberalismo o el carlismo.

Pero, por lo demás, muy poco de lo que cuenta esta novela ha conseguido interesarme: ni los personajes, que no hacen más que correr de un lado a otro llevados por los acontecimientos; ni la propia contienda, que Unamuno despoja de cualquier heroísmo (el propio pretendiente a rey carlista sale bastante mal parado en la novela), ni el supuesto sufrimiento de la población civil, que aparece a veces representado con caracteres algo melodramáticos pero en general con un aire más bien periodístico... Es evidente el esfuerzo de Unamuno por ser fiel a los hechos y a los recuerdos (de hecho hay quien usa esta novela como fuente de información histórica o biográfica, como si fuera un testimonio y no una ficción); pero un documento más o menos fiable no constituye por sí solo una novela entretenida.

A lo mejor ha contribuido a esta desilusión mía el estar leyendo la novela de Unamuno en una de esas ediciones viejas de Austral (de 1967 concretamente) compuestas en letra minúscula, líneas pegadísimas y un papel grueso que con el tiempo se ha amarilleado completamente... En cualquier caso, después de esta lectura, solo cabe alegrarse de que Unamuno tuviera una epifanía, abandonase la novela histórica-realista y se pasase a la "nivola" en sus siguientes obras.

Otras obra de Miguel de Unamuno en ULAD: La tía Tula, Niebla, Abel Sánchez, San Manuel Bueno, mártir, Sombras de sueño

martes, 23 de junio de 2009

Miguel de Unamuno: Niebla.

Idioma original: español

Idioma original: españolAño de publicación: 1914

Valoración: Muy recomendable.

Me gusta Unamuno.

Me gusta su forma de plantear ideas y profundizar en ellas, tomando como punto de partida a sus personajes... siempre complejos y a veces atormentados por dudas existenciales o conflictos psicológicos.

Niebla es una de las obras más importantes del autor bilbaíno; quizá la más conocida.

Él la define con el nombre de "nivola" para diferenciarla de la habitual "novela" y su supuesta forma fija.

Los absurdos amores de Augusto, un joven idealista y romántico (en un sentido amplio de la palabra) se nos presentan a veces cómicos y en ocasiones dramáticos y, gracias a la vena filosófica que Unamuno imprime siempre a sus obras, nos hacen reflexionar sobre cuestiones muy complejas de la personalidad humana.

Quizá la parte más curiosa de esta novela es la última, en la que el protagonista de la historia se enfrenta a su creador, al autor de la "nivola" de su vida, a su dios particular.

En ese encuentro le cuestiona no sólo su autoridad, su capacidad de decisión sobre la vida de sus entes de ficción... sino, incluso, su propia realidad metafísica.

Augusto llega a decirle a Unamuno que quizá no es él quien es un ser ficticio sino a la inversa; que quizá sus personajes son, en realidad, la excusa necesaria para que la existencia de un autor tenga sentido.

De algún modo, así, duda de la propia existencia de Unamuno e insiste en que, de todas formas, quizá el ser humano no sea sino el "sueño" de algún dios, sólo una creación de la imaginación de algún ser superior.

Un libro interesante y de lectura ágil, a pesar de la densidad de las cuestiones que plantea.

Quizá porque, en realidad, se limita a eso, a plantear ideas sin pretender "resolver" nada; dejando que el lector extraiga sus propias conclusiones.

Como en algún momento dice el Unamuno que debate con su creación, él necesita de la dialéctica, la duda, la contradicción... para que su pensamiento fluya y se enriquezca.

Ese nudo de reflexiones en que nos envuelve la "nivola" no se desanuda; es un reto para lectores inteligentes dispuestos a cuestionarse a sí mismos con valentía.

Otros libros de Miguel de Unamuno en ULAD: La tía Tula, Paz en la guerra, Abel Sánchez, San Manuel Bueno, mártir

domingo, 6 de junio de 2010

Miguel de Unamuno: San Manuel Bueno, mártir

Idioma original: español

Idioma original: españolAño de publicación: 1931

Valoración: Imprescindible (SH5A) / Recomendable (SA)

La siguiente conversación tuvo lugar (dentro de mi cabeza, claro) entre el Santi de hace 5 años (en adelante, SH5A) y el Santi de ahora, con respecto a San Manuel Bueno, mártir, después de releerla la semana pasada.

SA: Pues vaya decepción, ¿no?

SH5A: ¿Decepción? ¿Por?

SA: Pues porque, ya sabes, yo tenía a San Manuel Bueno, mártir como una de las mejores novelas jamás escritas en español, y ahora que la releo... no era para tanto.

SH5A: ¡Cómo que no! ¡Pero si es una novela magnífica! Es cortita, vale, pero es narrativamente perfecta: la ficción del "manuscrito encontrado" (las memorias de Ángela, la narradora) está ya muy visto, pero bien planteado en este caso; los personajes tienen profundidad; la narración avanza de manera controlada y sutil, dejando caer pistas sobre el "secreto" de don Manuel, el cura bueno; se apoya en una construcción simbólica que permite imaginar múltiples lecturas (los nombres de los personajes principales: Manuel, Lázaro, Ángela; el lago, el monte, las campanas...); y por si eso fuera poco, transmite un mensaje de compasión y tolerancia cristiana que no nos viene mal en estos tiempos...

SA: Bueno, a ver... por partes. Lo de que está bien escrita, sí, es cierto, Unamuno estaba ya en la cumbre de su experimentación narrativa, aunque esta es de las menos nivolescas de sus nivolas. Pero sí, es verdad que la novela, como narrativa, funciona muy bien.

SH5A: Correcto.

SA: Ahora, lo demás... ya no lo veo. Los símbolos, qué quieres que te diga, me resultan un poco infantiles. Lázaro el resucitado, Manuel-Emmanuel... sí, sí, vale, don Miguel, no somos tontos, no hace falta que nos dé las cosas tan masticadas.

SH5A: Pues Galdós hacía lo mismo y bien que te gusta.

SA: Puede ser. Pero vamos, mi decepción fundamental ha sido el contenido. Será que a estas alturas ya no me identifico con esa angustia existencial ante la muerte y la existencia de Dios de la que habla la obra... Pero sobre todo, lo que más me ha sacado de quicio es esa idea, que es casi la tesis de la novela, de que es preferible creer en cualquier cosa, aunque sean supersticiones (sí, sí, así lo dice el propio "San Manuel"), antes que dudar y pensar por uno mismo. Ese elogio de la fe irracional y acrítica... hace cinco años se ve que no me importaba; ahora, me resulta intragable.

SH5A: Bueno, teniendo en cuenta quién lo escribía, yo diría que hay que tomarlo cum mica salis.

SA: Qué pedante eres.

SH5A: Pues anda que tú... Lo que quiero decir es que precisamente Unamuno, que nunca se casaba con nadie, es el menos sospechoso de defender el gregarismo vital...

SA: Pues aquí lo hace. Y además, esa parte donde dice que "los pobres tienen que perdonar a los ricos y los ricos a los pobres"... está muy bien en un pueblecito idílico e idealizado de Sanabria, que parece sacado de Momo más que de la España inmediatamente anterior a la Guerra Civil. Pero en este mundo real, donde hay injusticias que exigen respuesta, ¿es suficiente con sumirse en un estado de beatitud individual y prestarle sal al vecino? ¿No hace falta una actitud más comprometida, y una visión más global, para "salvarse"?

SH5A: Sí, bueno, pero eso ya es una crítica ideológica. Y tú siempre has dicho que las obras literarias deben juzgarse solo por sus valores estéticos, y no por sus ideas.

SA: ¡Qué va! ¡Todo lo contrario! Yo siempre he dicho que las forma de la obra literaria no puede evaluarse separadamente de su contenido, que las dos forman un todo inseparable...

SH5A: ...

SA: ...

SH5A y SA (al mismo tiempo): ¿De verdad he dicho yo eso?

Otros libros de Unamuno en ULAD: Niebla. La tía Tula, Paz en la guerra, Abel Sánchez, Sombras de sueño

jueves, 18 de octubre de 2012

Miguel de Unamuno: Abel Sánchez

Idioma original: español

Título completo: Abel Sánchez. Una historia de pasión.

Año de publicación: 1917

Valoración: recomendable

Abel Sánchez no es la novela más conocida, ni probablemente tampoco la mejor de su autor: Niebla es técnicamente mucho más original y sorprendente; San Manuel Bueno, mártir es más profunda desde el punto de vista conceptual; pero Abel Sánchez sigue siendo una novela con un atractivo oscuro; es, de hecho, una de las pocas obras de Unamuno en que el protagonista es un personaje negativo.

Abel Sánchez, como ya avanza su título, es una reelaboración del tema de Caín y Abel (que también trató, entre otros, Lord Byron, mencionado como intertexto en la novela unamunaian). Dos amigos -no hermanos en este caso, sino amigos-, Joaquín y Abel, comparten vida y andanzas desde pequeños; y sin embargo, sus destinos son muy distintos: mientras que Abel casi sin esforzarse se gana la simpatía de todos sus semejantes, Joaquín cae antipático también sin merecerlo. Nace así en Joaquín una envidia visceral y enfermiza que se agrava cuando Abel enamora (también casi sin querer) a Helena, la mujer amada por Joaquín. El resto de la novela muestra la tensión interna del personaje, que se debate entre el deseo de superar la pasión destructiva que lo habita, y el deseo de darle rienda suelta, destruyendo a Abel.

Es innegable que se trata de una novela muy unamuniana, muy nivolesca en su composición: como La Tía Tula, escrita cuatro años más tarde: como aquella, esta es una novela compuesta en torno a una única cuestión, un único dilema psicológico o humano; y todo lo que no se refiera a ese dilema sobra. Todos los personajes están por lo tanto supeditados a ese conflicto inicial, más de Joaquín consigo mismo que de Joaquín con Abel. Se crea así una cierta ambigüedad moral y psicológica: ni Abel es malo (porque no ha hecho nada para perjudicar a Joaquín, al menos no voluntariamente) ni lo es Joaquín, que lucha por evitar los sentimientos negativos que lo envenenan.

En un breve fragmento de la novela, cerca de su desenlace, y en un prólogo que Unamuno añadió para la edición de 1928 (durante su destierro en Hendaya), se apunta una dimensión social o política de la novela: la envidia que carcome a Joaquín no sería otra cosa que el "pecado nacional" de los españoles, "el fermento de la vida social española". Sin embargo, este es un añadido que cuadra mal con el resto del texto, en el que la envidia es presentada como sentimiento individual, como enfermedad del alma.

También de Unamuno en ULAD: Niebla, San Manuel Bueno, mártir, La tía Tula, Paz en la guerra, Sombras de sueño

miércoles, 22 de noviembre de 2023

Colaboración: ¿Qué caballos son aquellos que hacen sombra en el mar?, de António Lobo Antunes

Título original: Que cavalos são aqueles que fazem sombra no mar?

Traductor: Antonio Sáez Delgado

Año de publicación: 2009

Valoración: interesante y muy recomendable para fans

¿Qué caballos son aquellos que hacen sombra en el mar? estaba destinada a ser la penúltima novela de António Lobo Antunes. Así lo manifestó el propio escritor en el momento de su publicación. Nunca sabremos si la última iba a ser Sobre los ríos que van, crónica de la enfermedad que había padecido dos años antes y el título que sucedió a aquel órdago. Quizá sería menos aventurado pensar en la inolvidable Comisión de las lágrimas, donde llevó su fabulación hasta el límite. Tanto, que por ejemplo en España los críticos que hasta entonces solían reseñar sus novedades hicieron mutis por el foro. Pues vale... Lo cierto es que después de aquel (aparente) arrebato continuó con su ritmo de publicación de libro al año. Pero esta pudo haber marcado un final innecesario que nadie quería.

¿Qué caballos son aquellos...? cuenta el declive de una potentada familia agrícola. La casa en cuestión la llevan de aquella manera un padre que no ejerce como tal, una madre que lo hace de forma relativa y una criada, Mercília, que hace lo suyo y lo que no hacen los demás. El matrimonio tiene cinco hijos: Francisco, João, Beatriz, Ana y Rita. En el momento de la agonía de la madre se reúnen todos alrededor en un encuentro de presencias humanas con fantasmales. Y empiezan a debatir los motivos que les han conducido a la decadencia y a una más que previsible extinción. El trasfondo podría tener ciertos símiles con el de Cien años de soledad, si no fuera porque aquí nunca hubo lo que se dice un pasado de esplendor. Los narradores se van turnando y cada uno de ellos aporta al testimonio común una serie de vivencias particulares, de todo lo cual resulta la tormenta sin ambages en que se encuentra la saga.

Antes de todo, lo que había eran unos ciertos posibles económicos y una extensa finca de ganadería. Cuando el aliento de la memoria se pone en marcha se ven unos hijos a los que arrastra la vida. Más allá del primer plano aparecen un padre entregado a actividades y compañías precarias; una madre abandonada a la religión y el tempestuoso recuerdo de su juventud; y una criada, de origen dudoso, que intenta suplir la falta de ambos referentes con más voluntad que eficacia. Los hijos son víctimas de existencias disipadas, clientes de Caronte todos sin óbolo para el viaje. Los hay desde los que esperan agarrarse al clavo ardiendo de la parte de herencia que les toque hasta los que habrían querido tener un verdadero hogar al que volver como reposo del guerrero.

Todos los miembros de la familia tienen su minuto de gloria, aunque se desmienten unos a otros y acusan de manipulador a quien reproduce sus voces. Este transcriptor no es otro que el propio Lobo Antunes, gran partidario de esa tradición iberista que rinde armas a ancestros de una literatura común como Miguel de Unamuno. Como es habitual en el autor, la novela es un río de poesía con la corriente desenterrando diamantes a cada poco. Por momentos no se sabe si los personajes, como múltiples Ulises, alcanzarán el descanso o tendrán que encomendarse a la divina providencia, que es prácticamente lo único que les queda.

Firmado: César

También de Lobo Antunes: Aquí

miércoles, 27 de abril de 2016

Óscar Esquivias: Andarás perdido por el mundo

En “La casa de las mimosas” se retoman los temas de “Curso de natación” o “La Florida”, con, de nuevo, un narrador adulto que rememora su infancia y su descubrimiento del mundo de los adultos. Aunque en este caso el escenario pasa de Oña (en "La Florida) a Los Ángeles.

Uno es “El misterio de la Encarnación”, el relato proustiano de Esquivias, en el que la famosa magdalena del francés es sustituida por una nota de oboe. Nuevamente, asistimos en él a los descubrimientos y extrañamientos que el mundo de los adultos supone, en este caso, para un preadolescente.

Pero hay una cosa que sí tengo clara: en lo que se refiere a Oscar Esquivias, Alberto Olmos también llevaba razón.

Otros libros en ULAD: Inquietud en el paraiso, Viene la noche, La ciudad del Gran Rey, Jerjes conquista el mar

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Tras preparar la reseña y, en vista de la gran idea que tuvo Francesc en reseña de el libro de Javier Calvo "El fantasma en el libro", se planteó la idea de tener una pequeña charla con Óscar Esquivias.

Gracias a la amabilidad de Óscar, aquí la tenéis:

ULAD: ¿Cómo surge la idea de recopilar en un único volumen estos 14 relatos ya previamente publicados pero que estaban un poco “perdidos por el mundo”?

O.E: Sucedió cuando me di cuenta, a finales del año pasado, que no iba a terminar pronto la novela en la que andaba (ando) enfrascado desde hace un lustro. Me dije: ¿Por qué no publicar ahora estos relatos que casi nadie conoce? Se lo comenté a mi editor y dos meses después el libro estaba en la calle.

ULAD: Imagino que habrá muchos más relatos por ahí dispersos o pendientes de publicar. ¿Por qué, entonces, estos 14 y no otros?

O.E: Porque estos catorce tienen en común ciertos elementos (la juventud, cierta idea del desamparo, la variedad de localizaciones, la voz masculina) que hacen que puedan integrarse con cierta coherencia dentro de un mismo ciclo narrativo. Los que quedaron fuera desentonarían, a mi juicio, dentro de este conjunto.

ULAD: Según comentas al final del libro, muchos relatos corresponden a determinados encargos para revistas, libros colectivos, etc. ¿Antecede el encargo al relato o el relato al encargo y lo que hay es una adaptación del relato a las circunstancias?

O.E.: Todos nacieron gracias a los encargos, en ningún caso reciclé un cuento preexistente. En mi caso, los encargos suelen disparar mi imaginación.

ULAD: Hay varios relatos de corte autobiográfico. Después de tantos años escribiendo, ¿sigue habiendo algo de pudor o de vergüenza a la hora de escribir ciertas cosas?

O.E.: Más que autobiográficos, algunos de los cuentos se ambientan en lugares que conozco muy bien, como el barrio de Gamonal de Burgos o el de Cuatro Caminos de Madrid, pero en ninguno de ellos cuento exactamente mi vida. Evito la llamada autoficción (género en el que hay obras que me entusiasman) porque siento cierto pudor no tanto a hablar sobre mí mismo como sobre los demás. Me parece que traiciono a las personas que quiero si narro episodios –aunque sean inocentes– en los que estuvieron involucradas.

ULAD: En el libro hay un relato barojiano (“El chino de Cuatroca”), otro proustiano (“El misterio de la Encarnación”) y otro lovecraftiano (“El arpa eólica”). Como lector, ¿con cuál de estos tres monstruos de la literatura te quedas?

O.E.: Baroja es el autor al que mejor conozco de los tres. Es un escritor que me entusiasma y al que me siento muy afín.

ULAD: El hecho de que la gran mayoría de relatos esté protagonizado por niños, jóvenes o adolescentes, ¿implica un especial interés por las situaciones y procesos que tienen lugar en estos períodos de la vida o es pura casualidad?

O.E.: Uno de los asuntos que me gusta abordar en mi obra es el autoconocimiento, especialmente en ciertos cuentos que se centran en un momento de epifanía de los personajes. Uno puede tener estas iluminaciones íntimas a lo largo de toda su vida, pero generalmente es en la juventud cuando se producen los descubrimientos vitales más importantes.

ULAD: Cambiando de tema. Eres un escritor joven, pero con una obra premiada, extensa y variada, que va desde la novela juvenil, la novela, el relato o incluso el ensayo. ¿En qué género te sientes más cómodo?

O.E.: Gracias por lo de joven. Creo que lo que mejor se me da es la novela y el cuento, o al menos son los géneros donde siento que he llegado más alto y para los que estoy mejor dotado.

ULAD: De toda tu obra, “Inquietud en el paraíso” es para algunos miembros del blog de lo mejor que se ha escrito en lengua castellana en el siglo XXI. Teniendo en cuenta que se publicó en la Editorial DeBolsillo (una de las “grandes”), ¿qué pudo fallar para que no te convirtieras en un escritor más conocido para el gran público?

O.E.: Yo no me quejo de la porción de éxito que me ha tocado, en absoluto. Por recordar a un autor aquí citado, hoy leemos y apreciamos a Baroja, lo consideramos un autor vigente e importante y los escolares lo estudian, pero a veces nos olvidamos de que, en su momento, los escritores más populares y que más vendían no eran él, Valle Inclán o Unamuno, sino el Caballero Audaz y otros de ese estilo.

ULAD: Vinculado a lo anterior, ¿qué diferencias hay entre trabajar con una editorial grande y trabajar con otra más pequeña como Ediciones del Viento, con la que llevas ya muchos años?

O.E.: Supongo que una editorial pequeña es más ágil y flexible para decidir la publicación de un libro, mientras que en una grande todo se planifica con más tiempo y, según los casos, se interviene en el texto del autor para satisfacer las demandas de su público. Para bien o para mal, el texto que yo envío a la editorial es el mismo que aparece impreso.

ULAD: Hablando de Ediciones del Viento, hace poco vi en su web que “Andarás perdido por el mundo” ya va por su segunda edición. Todo un éxito (merecido, además). ¿A qué crees que puede deberse?

O.E.: No lo sé. Los libros de cuentos suelen pasar más inadvertidos y a mí mismo me ha sorprendido su éxito (su modesto éxito, tampoco es que se esté vendiendo como El código Da Vinci). Seguramente ha influido que hacía mucho tiempo que no sacaba ninguna novedad y mis pocos (pero animosos) lectores estaban ya impacientes.

ULAD: Por último, teniendo en cuenta la variedad de registros en la que te mueves ¿con que nos sorprenderás próximamente? ¿O lo dejamos en secreto?

O.E.: Tengo varios proyectos entre manos con sendos amigos que son grandes artistas, el ilustrador Miguel Navia y el fotógrafo Asís G. Ayerbe. Y luego debería terminar esa novela que llevo escribiendo desde hace un lustro (a este paso va a terminar antes ella conmigo). No sé cuál de todos estos proyectos nacerá primero, así que el primer sorprendido voy a ser yo mismo.

Otras obras de Óscar Esquivias en ULAD: Aquí

jueves, 17 de marzo de 2022

VV.AA.: Zona de penumbra

- El inacabado "¿Dónde está mi cabeza?" de Benito Pérez Galdós, que entremezcla el horror con humor grotesco y absurdo.

- "Médium", de Pío Baroja, y "Los buitres", de Ángeles Vicente, que sorprenden por su contundencia e intensidad.

- "El que se enterró" de Miguel de Unamuno, cuyas reflexiones metafísicas rozan la genialidad.

- Una prosa algo recargada.

- Cierta tendencia a la sobreexpliación.

- Premisas que, si bien eran originales en su época, a día de hoy pueden estar muy vistas.